En Ukraine, de nombreuses compagnies privées proposent des visites guidées de Tchernobyl, site de la plus importante catastrophe nucléaire civile du 20e siècle. La zone est devenue la nouvelle Mecque d’une forme de tourisme de l’extrême qui ne cesse de gagner en popularité. Les adeptes lui ont même donné un nom : le tourisme macabre. Reportage.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

La logique voudrait que l’instinct de survie dont est doté l’être humain soit suffisant pour dissuader quiconque d’aller visiter le site d’un accident nucléaire. Pourtant, des milliers de touristes font le déplacement jusqu’à Tchernobyl chaque année. Pour certains, c’est même l’unique raison de mettre les pieds en Ukraine. En 1986, des milliers de personnes n’ont pas pu s’échapper à temps de la zone irradiée. En 2015, les touristes sont prêts à payer le prix fort pour y accéder.

Il suffit de jeter un rapide coup d’œil sur Trip Advisor pour mesurer l’ampleur de cette économie touristique. Des pages d’annonces proposant toutes de visiter Tchernobyl se succèdent. L’excursion constitue même le gros du “TOP 10 » des activités conseillées à Kiev, la capitale ukrainienne, qui n’est située qu’à 70 kilomètres du lieu de l’accident nucléaire.

Pour accéder à la zone, il suffit de remplir deux critères : avoir plus de 18 ans et ne pas être une femme enceinte. Le tour-opérateur se charge d’obtenir les autorisations nécessaires auprès du ministère des Situations d’urgence ukrainien, responsable de l’exploitation et de la sécurité du site. Il faudra compter entre 130 et 500 euros, selon la formule choisie, pour une excursion de groupe à Tchernobyl d’une journée au départ de Kiev. Préparez-vous à payer comptant en dollars ou en hryvnia (la monnaie ukrainienne). La location d’un compteur Geiger est optionnelle. La souscription d’une police d’assurance – qui vous coûtera quelques euros supplémentaires –, elle, non.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Il a presque toujours été possible de visiter Tchernobyl. Déjà, dans les années 90, des « stalkers » se proposaient de faire découvrir la zone aux touristes aventureux. À prix d’or et, bien sûr, en toute illégalité. À l’époque, il y a toujours moyen de s’arranger avec un gouvernement qui ferme aisément les yeux sur quelques centaines de touristes. Une situation qui change début 2011. L’Euro 2012 de football, évènement sportif majeur organisé conjointement avec la Pologne, approche à grands pas. Un million de touristes sont attendus à Kiev. Convaincu que plusieurs dizaines de milliers d’entre eux vont vouloir visiter la zone, le gouvernement ukrainien presse la sécurisation du site.

Le ministère des Situations d’urgence ukrainien est ainsi chargé de mettre en place des “tracés sans risques” qui seront ouverts aux tour-opérateurs, sous réserve d’avoir fourni au préalable au ministère une liste des personnes souhaitant visiter la zone. En janvier 2011, la zone est légalement ouverte aux touristes pour la toute première fois. Les visites sont dorénavant sous la responsabilité du secrétariat d’État aux Stations balnéaires et au Tourisme. Finis donc les « stalkers » et les guides improvisés. Ce sont des guides missionnés par le gouvernement qui assurent des visites « garanties sans risque ».

Difficile de le nier, le site de la catastrophe est devenu l’objet d’une véritable fascination morbide et l’imaginaire des touristes qui s’y rendent est nourri par de nombreuses œuvres de fictions. On ne compte plus les films (au rang desquels le poignant La Terre outragée ou le récent, et mauvais, Chroniques de Tchernobyl), les romans (comme le fascinant La nuit tombée), les Bds (à l’instar du génial Un printemps à Tchernobyl), les jeux vidéo (dont l’iconique stalker : Shadow of Tchernobyl), voire même des pièces de théâtre, sur le sujet.

La plupart de ceux qui se sont rendus à Tchernobyl avec nous ont d’ailleurs avoué être en quête de quelque chose de « différent », de « plus extrême qu’une simple visite de musée », de goûter à « [leur] part de dystopie ».

Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à parier sur ce concept du tourisme mémoriel. Dans la liste des “musts” du tourisme macabre, on retrouve en bonne place à côté de la visite de Tchernobyl, les “killing fields” cambodgiens, ou encore le “Katrina Tour” de La Nouvelle-Orléans.

LE GOÛT DU RISQUE

L’heure du départ approche. Le contenu du mail en provenance de la compagnie qui se chargera de nous faire visiter Tchernobyl est surréaliste. Savant mélange de mises en garde et de promesses quant au contenu du tour. On nous informe qu’il convient de respecter un code vestimentaire bien précis. Interdis donc les shorts, les T-shirts à manches courtes et les chaussures ouvertes. Le tout afin de « limiter au maximum » les risques de contamination. Heureusement pour nous, nous sommes à la mi-janvier et les températures sont proches de zéro.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Est-ce dangereux pour la santé ? C’est surement la première question que l’on se pose avant de visiter Tchernobyl. Les tour-opérateurs s’accordent évidemment à dire qu’il n’y a aucun risque, sous réserve de respecter les consignes de sécurité. Leur argument majeur ? Le faible temps d’exposition. IMPOSSIBLE, selon eux, que les quelques heures que nous passerons sur place n’affectent notre santé. Indispensable pourtant de signer, au préalable, une décharge de responsabilités auprès de l’agence. Il suffit pourtant d’aller visiter le musée de Tchernobyl de Kiev pour obtenir un tout autre son de cloche. On y apprend, entre autres, que si les niveaux de radiation ont bel et bien considérablement baissé depuis la catastrophe, personne ne connait vraiment l’impact réel d’une telle visite sur le corps humain.

IGOR

Au point de rendez-vous devant le Macdonald de la place Maïdan, en plein cœur de Kiev, notre groupe d’une quinzaine de personnes est composé exclusivement d’hommes, la plupart dans la trentaine. Ils parlent fort, rigolent, trépignent d’impatience. Impossible de s’y tromper, nos compagnons de route sont presque tous Nord-Américains. De petits groupes d’amis, en quête de sensations fortes. Un peu à l’écart, un Coréen apparait bien plus réservé. C’est le seul à avoir eu le cran de venir en solitaire. Nous l’avions déjà croisé la veille pendant la visite du musée.

Soudain, le cercle s’écarte et laisse apparaitre la tête d’Igor, notre chauffeur. Nous ne l’avions pas aperçu tout de suite à cause de sa petite taille. Il a peut-être quarante ans, ses traits sont marqués. Pourtant, ce matin ses yeux bleu acier pétillent. “Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu autant de monde”, lâche-t-il dans un grand sourire. Il est dans le métier depuis huit ans déjà. Des tours comme celui-ci, il se vante d’en avoir organisé des centaines. Pourtant, dernièrement, les temps sont durs. La faute à la situation géopolitique du pays. À l’évocation de la guerre, à l’est, les yeux d’Igor, encore rieurs quelques secondes auparavant, ne tardent pas à se voiler. “Vous, les touristes, vous vous imaginez tout de suite que le pays est en guerre ouverte…”, marmonne-t-il. Ce comportement presque schizophrène n’est pas seulement l’apanage de notre chauffeur. Nombreux sont les Ukrainiens déchirés entre le désir de retrouver une vie normale et la lassitude face à l’inextinguible violence qui ravage toujours l’est du pays.

Le temps de signer la décharge de responsabilité et de recevoir les bracelets jaunes prouvant notre achat d’une assurance et nous voilà partis. La route est longue. Il nous reste plus de deux heures avant d’arriver à Tchernobyl. Notre chauffeur a pour consigne de nous projeter plusieurs vidéos « éducatives » sur la catastrophe. Intéressés les premières minutes, les membres du groupe, amorphes, sombrent un par un dans une profonde léthargie.

(Source : cms2.unige.ch)

Ukraine, 26 avril 1986. Il est 1 heure 23 du matin lorsqu’une explosion a lieu au niveau du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un test des systèmes de refroidissement qui a tourné court vient de provoquer le plus grave accident nucléaire civil de l’histoire, devant Fukushima. Les six réacteurs (dont deux encore en cours de construction au moment de la catastrophe) devaient pourtant faire de Tchernobyl le fleuron du nucléaire civile soviétique. Les conséquences de l’explosion sont catastrophiques. Faisant face à un niveau de radiation dans la zone près de 200 fois supérieur à celui de l’explosion de la bombe d’Hiroshima, les Soviétiques doivent évacuer plus de 120 000 personnes de toute urgence, dont la totalité des 50 000 habitants de Pripyat, toute jeune « ville vitrine » du communisme ukrainien.

Le personnel de la centrale réussit, avec l’aide des pompiers de réserve, à éviter une seconde explosion. Ils seront les premiers à se sacrifier. Par la suite, des équipes de volontaires venus de toute l’Union soviétique, les « liquidateurs », se relayeront des mois durant afin de « nettoyer » le site. Presque tous souffriront d’effets secondaires liés à l’exposition aux radiations. Beaucoup y laisseront leur vie. Les estimations vont de quelques dizaines à plusieurs milliers de victimes.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

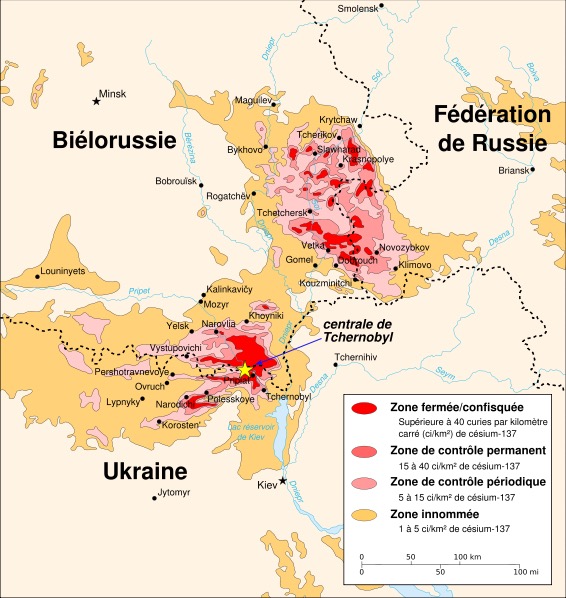

À l’international, le combustible nucléaire se répand dans l’atmosphère pendant presque 10 jours. Premières victimes, l’Ukraine bien sûr, mais aussi la Biélorussie et la Russie voisine. Le nuage, poussé vers l’ouest par les vents, recouvre très rapidement les pays baltes et la Scandinavie. Le reste de l’Europe suivra. On estime que les 3/4 du continent en auraient subi les répercussions. La France ne sera pas épargnée. À l’inverse de ce qui a pu être dit, jamais le nuage ne s’est arrêté à la frontière. Sauf à en croire Brigitte Simonetta.

“Wow ! Wow ! Wow !”, une seconde suffit pour que tous les passagers relèvent la tête. Entre deux vidéos d’archives s’est immiscée – signe des temps – une série de clips musicaux anti-russes en ukrainien et en anglais (du type de celui-ci). Le changement d’ambiance est radical. À l’est du pays, certains portent peut-être encore les Russes dans leurs cœurs. De toute évidence, à Kiev, certains nourrissent des sentiments diamétralement opposés.

LE GUIDE

Nous arrivons au premier check-point. Igor nous explique qu’il est interdit de le prendre “explicitement” en photo, mais que “rien ne nous empêche de l’avoir en arrière-plan”. Alors, pour la première fois de la journée, les appareils-photo mitraillent. Chacun redouble d’inventivité pour prendre sa photo du poste-frontière. Pour l’heure, la « zone d’exclusion » ressemble à beaucoup d’autres paysages ukrainiens. Quelques bâtissent délabrées et des militaires qui fument au bord de la route. À un détail près : les multiples panneaux, tous marqués de l’inscription “danger” en lettres capitales.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Dernier passage aux toilettes avant l’arrivée de notre guide missionné par le gouvernement. Igor nous confie notre compteur Geiger personnel, « vous verrez, dans pas longtemps, il fera plus de bruit que votre réveil matin ! ». Rassurant. Interrogé sur le niveau de radiation auquel nous allons être exposés, il nous explique que « bien qu’au-dessus de la normale, ce dernier ne devrait pas dépasser l’exposition que nous aurions connue lors d’un vol transatlantique Paris-New-York ». Un refrain bien rodé que l’on peut retrouver un peu partout sur le site internet de la compagnie. Notre chauffeur redevient sérieux le temps d’une prière devant l’autel à la vierge, situé à quelques dizaines de mètres de l’entrée de la zone. Il nous suggère de faire de même.

Notre guide vient d’arriver. Travaille-t-il vraiment pour le gouvernement ? Avec son jean et ses baskets, mais aussi en raison de son jeune âge – même pas la trentaine –, il est d’abord difficile de le prendre au sérieux. Aujourd’hui, son rôle est de “sensibiliser les touristes”, nous, “aux risques du nucléaire”, et de leur en “apprendre un peu plus sur l’histoire du site”. Nous sommes sous sa responsabilité directe. C’est à lui de s’assurer que nous respectons bien le trajet convenu. “Tout va bien se passer tant que vous obéissez à la règle numéro 1 : ne vous aventurez pas seul dans la nature”, ajoute-t-il.

À l’entrée de la ville de Tchernobyl, nous adoptons un sourire forcé, signe que nous sommes tout à fait sereins.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

On le sent très complice avec notre chauffeur Igor. Cela fait quatre ans qu’ils travaillent ensemble, presque quotidiennement. Les blagues en ukrainien fusent. On se croirait à un comptoir de bar. Sommes-nous vraiment sur le point de visiter le site d’une catastrophe nucléaire ?

Il est temps d’entrer dans la zone. Avant de pouvoir s’aventurer plus loin, les gardes examinent minutieusement nos passeports. Nos noms sont bien sur la liste, nous remontons tous dans le bus. Pour l’instant, le paysage est extrêmement similaire à ce que nous avions en vue avant de passer le check-point. Les compteurs Geiger restent calmes. C’est à peine s’ils enregistrent plus de radiations qu’à Kiev. Notre guide nous explique qu’il partage son temps entre ses quartiers dans la petite ville de Slavutych, à proximité de la zone, où il vit comme près de 2500 autres travailleurs employés par le gouvernement ukrainien, et son domicile à Kiev. Quinze jours sur site, quinze jours en ville. C’est la règle et “une nécessité pour limiter les risques de contamination”. L’intégralité des travailleurs, qu’ils vivent à Slavutych ou à Tchernobyl, la respecte.

Crissements de pneus. Nous venons de piler sec. Très vite, chacun se rue sur son appareil photo. Sur le côté de la route, nous apercevons un cheval sauvage. C’est tout juste si l’animal daigne nous jeter un regard avant de se remettre à nous ignorer. Il s’agit d’un cheval de Przewalski, une race sauvage qui a prospéré à Tchernobyl depuis la catastrophe, nous explique notre guide. La vision de l’animal ne semble aucunement le surprendre.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

TCHERNOBYL, ENTRE FANTASME ET RÉALITÉ

« Il n’y a pas que des chevaux dans la zone, si vous avez de la chance vous pourrez voir des cerfs, des sangliers, des loups, voire même des ours ! », continue-t-il. L’endroit abrite désormais une faune très diverse. Sans présence humaine, ou presque, un véritable écosystème, équivalent à ce qui existait il y a plusieurs centaines d’années dans la région, s’est ainsi recréé. Les animaux abondent et les spécimens observés semblent être pour la plupart en parfaite santé : “les premières années ont été difficiles, mais à l’heure actuelle, la plupart se sont adaptés”. Pas question donc d’aller chasser des animaux mutants à Tchernobyl, comme ont pu prétendre le faire certains médias en quête de sensationnalisme.

Le lieu est entouré d’un certain nombre de « mythes urbains ». Notre premier arrêt, la ville de Tchernobyl elle-même (qui se situe en réalité à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de la catastrophe), sera l’occasion d’en démonter quelques-uns. Alors que nous faisons face au « mémorial des villes et villages évacués », notre guide commence ses explications.

En plus de l’existence d’une faune diverse, notre guide nous apprend que la zone est presque toujours restée habitée depuis la catastrophe. En effet, certains habitants ont décidé de retourner y vivre, ou plutôt y mourir. Si à l’époque de l’accident, près de 120 000 personnes ont dû être évacuées, 1200 d’entre-elles ont choisi de revenir quelques années plus tard, faisant fi des interdictions. De nos jours, ce nombre a drastiquement diminué. Il resterait environ 120 personnes vivant à l’année dans les villes et villages abandonnés. « La moyenne d’âge est certainement à plus de 65 ans », explique Igor.

Pour appuyer leurs propos, nos guides nous proposent d’observer les maisons en bordure de la route. Parmi les habitations en ruines, certaines sont marquées d’une inscription à la peinture : « le propriétaire de cette maison habite les lieux ». Une manière de se prémunir contre les touristes trop curieux, mais aussi contre les pillards.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Nous franchissons les portes de l’un de ces bâtiments laissés à l’abandon. À peine avons-nous quitté la route principale que les compteurs Geiger se rappellent déjà à notre bon souvenir. 2,1 microsieverts. Les radiations sont légèrement supérieures à la normale. Signe que nous continuons de suivre le tracé touristique, de multiples empreintes de pas, relativement récentes, se dessinent dans la boue. Nous ne sommes ni le premier, ni le dernier groupe à passer par là aujourd’hui.

L’intérieur ne laisse plus la place au doute. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la mise en scène. Les jouets et autres artefacts, recouverts de poussières, s’accumulent dans tous les recoins. En revanche, pas la moindre trace de mobilier, ni d’objets de la vie courante. Difficile de dire si les membres de notre groupe en sont conscients. Quoi qu’il en soit, les cartes mémoires des appareils se remplissent à toute allure.

Personne ne s’attarde à l’intérieur. Face à l’apathie des compteurs Geiger, certains d’entre nous s’aventurent, précautionneusement, dans l’herbe à proximité. “BIP, BIP, BIP, BIP”, tout à coup, les compteurs s’affolent. Nous atteignons dix fois la dose normale. Notre guide nous explique qu’il s’agit d’un “hotspot”, un de ces endroits marqués en rouge foncé sur la carte. Il nous conseille de ne pas nous attarder. Alors que nous retournons vers le bus, il nous surveille d’un œil, “si j’étais vous, je ne marcherais pas sur la mousse”, lâche-t-il à moitié sérieusement. À le croire, la mousse agirait comme une véritable éponge à radiations.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

AU CŒUR DU RÉACTEUR

Prochaine escale, la centrale elle-même. Les conversations animées deviennent murmures lorsque les contours du sarcophage de plomb et de béton du fameux réacteur n°4 s’esquissent enfin à l’horizon. Le temps est particulièrement brumeux et il est difficile de distinguer quoi que ce soit avant de s’arrêter à quelques centaines de mètres seulement du réacteur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le bâtiment n’inspire pas la confiance. Le bruit assourdissant des compteurs Geiger – nous atteignons les 15 microsieverts – n’y est d’ailleurs pour rien. Ce sont les multiples fissures dont le sarcophage est strié qui provoquent l’inquiétude de notre groupe. Cela fait bien longtemps qu’il n’est plus étanche. Malgré tout, le bruit est couvert l’espace d’un instant par le vacarme provoqué par le déclenchement des appareils photo. Chacun veut poser devant le bâtiment si tristement célèbre.

La construction d’un nouveau sarcophage est toujours en cours et devrait normalement être achevée cette année. L’addition est salée. Trop salée pour que le pays puisse la payer seul. Le montant des aides en provenance de l’international s’élève à 1,2 milliard d’euros. L’Union européenne figure au premier rang des donateurs. Afin de recevoir ces aides conséquentes, l’Ukraine s’était engagée à arrêter les réacteurs 1, 2 et 3 qui ont respectivement continué de fonctionner jusqu’en novembre 1996, octobre 1991 et décembre 2000.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Aujourd’hui, ce sont donc près de 2700 personnes qui s’activent sur le site tout au long de l’année. Nous apercevons certains de ces ouvriers à qui travailler dans la zone ne semble faire ni chaud ni froid. Nous pourrions être sur n’importe quel autre chantier. Pourtant, le personnel employé sur le site est soumis à une surveillance radiologique très stricte. L’exposition maximale n’est pas supposée dépasser les 20 millisieverts par an. Ils travaillent donc en équipes réduites et se relaient pour réduire l’exposition aux radiations. Étant donné la situation actuelle du pays, notre guide nous avoue ne pas être pas très confiant sur le fait que les délais seront respectés.

Nous repartons en longeant une rivière gelée, la Pripyat – qui a donné son nom à la ville voisine en direction de laquelle nous roulons à présent. Notre guide nous explique qu’en été nous aurions pu nous arrêter pour regarder les silures (poissons-chats) qui y abondent à la belle saison. « De temps en temps, avec les gars, on s’amuse à en pêcher quelques-uns ! », s’exclame-t-il, avant de se sentir obligé d’ajouter, « en revanche ça ne se mange pas, hein ».

Les vestiges de l’Hôtel Polissya gardent l’entrée de la ville de Pripyat.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

PRIPYAT, VESTIGE COMMUNISTE OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ

Les compteurs Geiger n’en font plus qu’à leur tête. La visite de Pripyat est censée être LE temps fort du circuit touristique. C’est du moins l’opinion de notre guide, pour qui le véritable intérêt de Tchernobyl n’est clairement pas à trouver du côté de la centrale, “vous avez la chance inouïe d’avoir un aperçu grandeur nature de ce qu’était la vie ici du temps du communisme !”. C’est bel et bien cela la véritable orientation que le gouvernement ukrainien semble vouloir donner au tourisme de Tchernobyl.

Juste avant l’accident, cette “ville vitrine” du communisme ukrainien comptait plus de 50 000 habitants, dont 5000 enfants. Avec une moyenne d’âge de 26 ans, la ville accueillait l’une des populations les plus jeunes d’Ukraine. Les Soviétiques l’évacueront “temporairement” dans l’urgence le 27 avril 1986 ## – soit trente heures après l’explosion – à l’aide d’un convoi de 1225 autobus accompagnés de chars d’assaut. La consigne avait été donnée de n’emporter qu’une valise par personne.

De nos jours, la ville est devenue un véritable musée à ciel ouvert du soviétisme. Les objets les plus anodins ont été laissés sur place. Le panneau d’entrée de la ville tient toujours debout. On aperçoit très vite la poste, une école, un gymnase, un hôtel et des restaurants qui donnent une petite idée de ce à quoi la ville a pu ressembler, “bien plus prospère à l’époque que la majorité des autres villes de taille similaire”.

Arrivés au cœur de la ville, nos guides nous expliquent que nous allons pouvoir explorer certains bâtiments par nous-mêmes. Au programme, tout d’abord, un supermarché abandonné, dont les étals sont vides depuis longtemps. Puis l’école. Au rez-de-chaussée, la mise en scène omniprésente, parfois même grotesque, ajoute encore au surréalisme des lieux. Les poupées et autres jouets abandonnés s’entremêlent avec les masques à gaz. Pour y échapper, il convient de s’aventurer dans les étages. Les salles de classe sont remplies de bureaux retournés, de pages arrachées et de livres d’école. On peut encore distinguer sur un tableau noir l’esquisse d’un problème de maths demeuré pour toujours irrésolu. La piscine, restée en activité jusqu’en 1996, s’avère elle aussi particulièrement photogénique.

À l’intérieur des bâtiments, les scènes apparaissent bien trop photogéniques pour être le simple fruit du hasard.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Pas question malheureusement d’entrer dans les bâtiments d’habitation. Notre guide les considère en trop mauvais état. « Encore de nos jours, certains viennent récupérer ici quelques vieilleries », commente-t-il. Malgré les radiations et la présence de militaires, l’endroit a été la cible de pillages répétés. “Difficile de trouver ne serait-ce qu’un appartement qui n’ait pas été “visité” », ajoute Igor.

La piscine abandonnée de Pripyat est un lieu emblématique de la ville.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

UNE GRANDE ROUE DANS UN GIGANTESQUE PARC D’ATTRACTION

Il est l’heure de se diriger vers le clou du spectacle : le parc d’attractions. S’il y a bien un cliché de Pripyat qui a fait le tour du monde, c’est celui-ci. Notre groupe se disperse aux quatre coins de la zone pour essayer de prendre les meilleures photographies possible du lieu hautement symbolique. Certains s’amusent à regarder le niveau des radiations : 8 fois supérieur à la normale. Tout va bien.

La grande roue de Pripyat, un autre cliché qui a fait le tour du monde.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Censé n’ouvrir ses portes au public que le 1er mai 1986, le parc accueillant la grande roue et les autotamponneuses aura pourtant fonctionné quelques heures avant de tomber, pour toujours, à l’abandon. Le lendemain de l’accident de Tchernobyl – le 27 avril–, alors que la population n’avait toujours pas été informée des risques sanitaires, le parc avait eu pour consigne d’ouvrir brièvement ses portes au public. L’objectif était de tenter de divertir les locaux. Les niveaux de radiations avaient déjà dépassé de beaucoup le seuil critique.

Alors que nous finissons d’explorer les lieux, notre chauffeur s’éloigne, seul. Quelques secondes plus tard, nous réalisons qu’il est en train de confectionner un bonhomme de neige. Fier de son œuvre, qu’il coiffe d’une casquette “Tchernobyl tour”, il nous propose de poser à ses côtés “pour la postérité”. Rien ne peut plus nous surprendre.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

SOULAGEMENT

La journée touche à sa fin. Nous retournons dans la ville de Tchernobyl pour y avaler un repas « 100 % dénué de produits locaux », ce label, qui serait totalement incongru dans la plupart des situations, s’avère ici être particulièrement rassurant. Il est temps de dire au revoir à notre guide.

Au côté d’Igor, nous passons chacun par deux fois le test du dosimètre de radiation. On ne peut s’empêcher de retenir son souffle. “Et si, je suis contaminé, il se passe quoi ?” Heureusement, à chaque fois, le voyant tourne au vert.

(photo Benoît Jacquelin/8e étage)

Notre visite de Tchernobyl, paradis du tourisme macabre d’Europe de l’Est, nous aura coûté 130 euros chacun. Un montant qui reste, somme toute, raisonnable pour la plupart des touristes européens, mais qui représente beaucoup pour un Ukrainien, surtout en ce moment. Pourtant, ce n’est pas tant le prix qui nous fait nous interroger sur cette expérience surréaliste, mais plutôt les conséquences sur notre santé.

Au cours de notre visite nous avons été exposés à des radiations de parfois 15 microsieverts par heure – à proximité du réacteur n°4. Pourtant, la majorité du temps, notre compteur Geiger indiquait deux, voir trois microsieverts par heure. Selon nos guides, nous avons été exposés individuellement à 28 microsieverts au cours de la journée. Une radiographie des poumons nous aurait exposés à 100 microsieverts – soit plus de trois fois cette dose.

Il nous reste deux heures de route pour revenir à Kiev. Les conversations tarissent lentement. Chacun sombre dans ses pensées. “Est-ce que d’un point de vue moral cela en valait la peine ?” ; “Est-ce que je ne ferais pas mieux de jeter mes chaussures en arrivant ?” ; “Et si un jour, à cause de cette visite, je développais un cancer ?”

Pingback: S’il est président, il rétablira la peine de fesser, quand d’autres veulent lui botter le cul, pour services rendus. Que la populace est ingrate …! (by keg – 20/01/2017) « Une de keg

Bonjour,

Je suis déçu par cet article. Beaucoup de sensationnalisme inutile (tourisme macabre, morbide). Ne pourrait-on pas penser que, justement, ce type de visite permet de réfléchir aux causes de cet “accident” ?

Beaucoup de méconnaissance du milieu du nucléaire aussi. Confusion entre radiations et contamination.

Par ailleurs évidemment que le niveau de radiations est supérieur à la normale. Mais avez-vous une idée des ordres de grandeur en jeu? En France, une exposition du public est normale jusqu’à 1mSv sur un an. La plupart des travailleurs du nucléaire sont limités à 6mSv. La dose que vous avez reçue correspond au quotidien de certains travailleurs…

Enfin, il convient plutôt de parler de dosimètre que de compeur Geiger.

Bref. On va penser que je cherche à étaler ma science, mais ça n’est pas mon propos. Tant d’imprécisions sont colportées sur le nucléaire, j’en attendais plus de 8ème étage.

Bonjour Olivier,

Tout d’abord, merci pour ce commentaire (je considère que la critique est toujours constructive) et désolé de lire que le reportage vous a déçu.

Sachez que l’idée n’était absolument pas de colporter des imprécisions sur le nucléaire. C’est pour cela que, dans un souci de vérité, nous sommes tout à fait prêts à modifier le papier si cela se justifie.

Premièrement, pour ce qui est de votre accusation de “sensationnalisme inutile” sur le tourisme macabre, je ne suis pas d’accord. Effectivement, dans un monde parfait, on peut penser que ce type de visites pourrait essentiellement être un vecteur permettant d’amorcer une réflexion sur les causes et les enjeux d’un tel accident.

Tristement, il se trouve que la réalité est bien différente. Bien sûr, comme toujours, il convient de ne pas faire de généralisation (car il y a bien des touristes qui cherchent à comprendre), cependant je peux vous assurer que ce n’était aucunement “l’ambiance” de la visite que j’ai pu effectuer.

Pour rendre à César ce qui est à César, je dois mentionner les très bonnes explications de notre guide, en revanche le comportement de notre chauffeur, la manière dont les tours sont présentés sur Internet et le comportement des autres touristes ne laissent vraiment pas de place au doute.

Trouvez-vous normal que le parcours soit jalonné d’endroits où la mise en scène est si flagrante (jouets abandonnés, masques à gaz et j’en passe) et que l’on nous invite à “poser” devant ces “vestiges du passé soviétique” ? Trouvez-vous normal que notre chauffeur s’amuse à construire un bonhomme de neige sur le site d’un accident nucléaire ? Trouvez-vous normal qu’une bataille de boules de neige prenne place au pied du pic-vert russe (initiée par notre guide et notre chauffeur) ? Bref, tout cela pour dire que j’ai voulu retranscrire le plus fidèlement possible mon sentiment à la suite de cette visite véritablement surréaliste. Je rajouterai également que j’ai bien plus appris sur Tchernobyl lors de la visite de l’excellent musée de Tchernobyl à Kiev.

Deuxièmement, pour ce qui est la méconnaissance du sujet du nucléaire. Je ne suis pas ingénieur chez Areva et ne prétends pas l’être. J’ai fait de mon mieux pour expliquer simplement la situation à un lecteur non-spécialiste. Il est possible qu’il y ait des confusions dans l’article et je serais ravi de les corriger si votre expertise est supérieure à la mienne dans ce domaine (ce qui semble être le cas). Pourriez-vous me dire exactement où se trouve la confusion entre radiations et contamination ?

Troisièmement, pour ce qui est de la dose que j’ai moi-même reçue, je ne prétends à aucun moment qu’elle est très importante. Au contraire à la fin du papier, j’explique même que “[s]elon nos guides, nous avons été exposés individuellement à 28 microsieverts au cours de la journée”, ce qui est une quantité relativement négligeable sachant qu’ “[u]ne radiographie des poumons nous aurait exposés à 100 microsieverts – soit plus de trois fois cette dose”.

Enfin, quant à l’usage de la terminologie “compteur Geiger”, elle n’est pas de mon fait. Il s’agit tout simplement du terme utilisé par notre guide (qui était, je le rappelle, assermenté par le gouvernement ukrainien) lorsqu’il nous a été remis. Certes, le terme dosimètre est peut-être plus adéquat, mais je n’ai fait qu’utiliser le nom sous lequel l’outil nous a été présenté sur place par les autorités compétentes.

Je suis tout à fait prêt à échanger avec vous plus longuement sur le sujet si vous le souhaitez (vous pouvez me contacter directement par mail à cette adresse : benoit.jacquelin@8e-etage.fr). 8e étage est un jeune média qui vit pour et par ses lecteurs et s’il est possible d’améliorer le papier pour se rapprocher de la vérité, rien ne pourrait me faire plus plaisir.

Bien à vous,

Benoît