Le projet Montagne d’Or, s’il voit le jour, pourrait devenir la plus grande mine que la France ait connue. La population guyanaise sera appelée à se prononcer sur la question à partir de mars, à l’occasion d’un débat public, malgré le peu d’informations transparentes. D’un côté, les initiateurs du projet promettent des milliers d’embauches dans un département qui souffre cruellement du chômage. De l’autre, les scientifiques mettent en garde contre les dégâts irréversibles que causerait une telle mine sur la nature luxuriante guyanaise.

Philippe Boré se complaît dans son « enfer vert ». La forêt guyanaise, c’est sa bibliothèque d’Alexandrie. Une source infinie de savoirs et de mystères qu’il explore depuis une vingtaine d’années. Balata, bois canon, ficus étrangleur, wacapou, fromager… Ce passionné de botanique récite le nom des arbres comme un sonnet. Il marche dans cette forêt épaisse, glissant sur un sentier de latérite humide, le cou tordu vers la canopée. « Ici, il y a autant d’espèces d’arbres sur un hectare qu’en métropole sur tout le territoire. C’est une biodiversité remarquable. » Le cri rauque d’un couple d’aras au-dessus de sa tête déchire la symphonie de l’Amazonie. Philippe interrompt son observation d’un palmier vieux de 300 ans.

Cette forêt sortie d’un tableau du Douanier Rousseau qui s’étend sur les flancs de la Montagne de Kaw, à 50km à l’est de Cayenne, a failli se métamorphoser il y a une dix ans. Avant que l’État français n’y mette un coup de semonce en 2008, la compagnie canadienne Iamgold Corporation prévoyait de creuser sur sa concession du lieu-dit Camp Caïman, une mine aurifère à échelle industrielle. « Il y aurait pu y avoir là deux fosses d’un kilomètre de large… », se souvient Philippe, qui à l’époque, fonde l’association de protection de l’environnement Maïouri Nature Guyane. « L’industrie minière utilise du cyanure pour extraire l’or. Les déchets, les boues cyanurées, sont stockés dans des bacs qui risquent de déborder. Or ici, il peut pleuvoir jusqu’à 150 mm par jour (NDLR, moyenne entre saison sèche et saison des pluies) ! C’est exactement ce qui s’est passé sur le Rio Doce. » En 2015, au Brésil, une avalanche de boue toxique avait déferlé sur la vallée après la rupture des bassins de rétention adjacents à la mine.

L’épisode a été pour le pays une catastrophe écologique sans précédent, et les voisins guyanais s’en souviennent. « Heureusement, la population guyanaise s’est soulevée pendant dix-huit mois de lutte militante. C’était LE premier projet qui serait passé comme lettre à la poste s’il n’y avait pas eu de lanceurs d’alerte. » Philippe fronce les sourcils. « Aujourd’hui, on fait face à un autre projet, trois fois plus gros celui-là ! En pleine forêt humide… Ce serait une bombe à retardement pour les générations futures. »

Ce projet baptisé Montagne d’Or (aussi connu sous le nom de mine de la Montagne d’Or) ne cache pas ses perspectives gargantuesques. Si elle voit le jour, elle sera la plus grosse mine d’or que la France ait connue. Avec une concession de 15 km2 dans l’ouest guyanais, soit l’équivalent de l’aéroport d’Orly, le consortium russo-canadien de NordGold et Columbus Gold, espère extraire 85 tonnes d’or primaire pendant les douze années d’exploitation, entre 2022 et 2034. Tout cela ne s’exprime encore qu’au conditionnel puisque la société n’a pas obtenu tous les feux verts. Il faut dire que le souvenir de l’annulation du projet Camp Caïman crispe les représentants de la filière aurifère.

UNE MINE… OU DEUX, OU TROIS

Dans la banlieue de Cayenne, du haut de son bureau vitré à 180 degrés, Carol Ostorero préside la Fedomg, la fédération des opérateurs miniers de Guyane. Pour cette cheffe d’entreprise guyanaise aux allures de working girl, après l’abandon du projet de Iamgold, « ça a été véritablement un KO technique. Tout le monde minier s’est détourné de la Guyane, car ce n’était pas acceptable de travailler dans ces conditions-là, c’est-à-dire investir et tout perdre du jour au lendemain. Car pour mettre en valeur une mine, il faut au départ un investissement de l’ordre de 30 à 80 millions d’euros ». Les géants de l’industrie minière ont alors trouvé un territoire plus accueillant, le Suriname voisin, où l’industrie minière domine largement l’économie.

« Il nous a fallu trouver une manière inventive de rassurer le monde, artisans et multinationales, pour dire : plus jamais une histoire comme celle-ci », tranche la présidente du syndicat minier. Un schéma départemental d’orientation minière (SDOM), qui découpe le territoire guyanais en parcelles où l’activité minière est là autorisée et là interdite, est entré en vigueur en 2012. Une béquille administrative qui rassure l’industrie minière. Carol Ostorero se défend de n’y voir qu’un intérêt personnel. « On doit trouver des solutions pour la Guyane. Ces solutions passent par la création d’emplois », martèle l’entrepreneuse.

Aujourd’hui, l’industrie minière emploie entre 500 et 600 personnes dans un département où le taux de chômage s’élève à 23% de la population active. En Guyane, les promesses d’embauches font saliver. « À l’horizon 2027, on serait capable de créer entre 12 et 15 000 emplois », ambitionne Carol Ostorero. « On pourrait imaginer une, deux ou trois mines. Le projet Montagne d’Or est très avancé, puis derrière, d’autres projets sont en cours d’exploration — Bon espoir, Espérance. Ça peut ajouter une petite pierre à l’édifice. »

DES PROMESSES D’EMPLOIS À LA PELLE

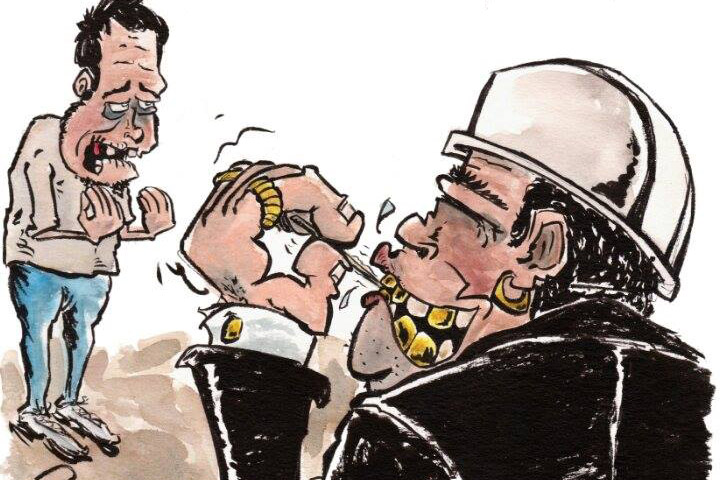

L’emploi est l’argument massue que les défenseurs de la mine assènent. Dans son bureau de Rémire-Montjoly, en banlieue de Cayenne, le PDG de la compagnie Montagne d’Or, Pierre Paris, répète un discours maintes fois prononcé. « Nous allons donner la priorité au recrutement local, en créant 750 emplois directs, mais aussi 3000 emplois indirects. Au total, cela représente 57 métiers. »

Sur le papier, l’offre est séduisante. Mais les embauches locales à la pelle sont-elles crédibles ? Sur son site internet, la société Montagne d’Or détaille les métiers recherchés. Ils vont du cadre à l’ouvrier. Or aujourd’hui, aucun organisme local ne forme les jeunes pour devenir « géologue d’exploitation » ou « ingénieur minier ». Face à ce vide pédagogique, l’industriel affirme avoir tout prévu. Pierre Paris détaille : « Nous allons contribuer à la mise en place d’une filière de formation. Nous avons déjà lancé à la rentrée un partenariat avec l’université de Guyane. À long terme, nous entendons créer l’équivalent d’une école des mines sur le territoire », se félicite le PDG, toutefois incapable de préciser le calendrier de ce dernier projet pédagogique.

Direction le campus de la jeune université à Cayenne. Depuis la dernière rentrée en septembre 2017, une toute nouvelle licence professionnelle, soutenue par Montagne d’Or et d’autres acteurs de la filière, a vu le jour. Sa spécialité est la « valorisation des ressources du sous-sol ». Son responsable Arnauld Heuret, maître de conférence en géologie, croit en l’importance de former des experts sur le terrain. « Si la filière minière veut d’abord survivre puis se développer, il faut une expertise en local. Aujourd’hui, ils vont chercher les compétences à l’extérieur, en métropole ou dans d’autres pays comme au Canada. L’idée est de casser cette dynamique. » Pendant un an, les étudiants issus de formation scientifique vont baigner dans la connaissance des climats équatoriaux pour s’adapter aux réalités de la filière guyanaise.

PRESQUE UN JEUNE SUR DEUX SANS-EMPLOI

Pourtant, comparée aux centaines d’emplois promis par Montagne d’Or à partir de 2022, la machine à former de futurs experts miniers locaux chauffe bien doucement. Pour cette première année, ils ne sont que onze étudiants. « On a fixé des limites à la formation, et elle n’ouvre qu’une année sur deux », détaille l’enseignant. « On a fait le choix d’un démarrage raisonnable, il n’est pas question de former plus d’étudiants que la filière n’en a besoin. »

Quant à la question du recrutement local, la réalité s’éloigne des promesses. Hamel Ibbari, 24 ans et l’un des onze étudiants, n’avait jamais mis les pieds en Guyane avant cette année de licence. À la sortie d’un amphi, il raconte : « Je suis originaire de Saint-Étienne. Je crois que nous sommes six de métropole. Venir ici, c’est un pari sur l’avenir. Il y a une industrialisation qui se lance et on aimerait y prendre part ».

Sur ce territoire grand comme le Portugal, le chômage touche 44% des 15-24 ans, selon l’INSEE. L’absence de perspective est devenue un fléau visible, palpable. À l’extrême ouest du département, Saint-Laurent-du-Maroni est aux premières loges du site minier de Montagne d’Or, situé à 120 kilomètres plus au sud, dans la forêt. Ici, les jeunes sont récidivistes. Chaque soir, ils tentent de tuer l’ennui. En vain. Face au fleuve, une statue fait office de rond-point. Autour de cette sculpture d’un bagnard désœuvré qui fixe le sol, une poignée d’ados se flinguent les oreilles sur Damso, sous le regard hébété de chiens errants.

En contrebas de la rue, dans l’imposant hôtel de ville, le maire et président de la Communauté de communes de l’Ouest guyanais Léon Bertrand assure être conscient des problèmes que rencontrent les jeunes. « Nous courrons à la catastrophe. La mèche est allumée, la seule chose qu’on ne connaît pas c’est sa longueur parce la jeunesse qui est là, bientôt, on ne pourra plus la contenir », se désole l’élu. « En Guyane, il y a tellement longtemps que l’on entend parler de gros projets et il y a toujours quelque chose qui les bloque à la dernière minute à tel point que nous apparaissons comme un territoire où rien ne marche. Montagne d’Or, ce n’est pas seulement un gros trou que l’on fait dans la terre, c’est un moteur : c’est une route, c’est de la production d’énergie… C’est une formation des jeunes, car il est hors de question, quand ce site sera opérationnel, que l’on fasse venir des gens de l’extérieur. » Le discours du maire, comme celui de la plupart des élus, se veut sympathique au projet, préférant l’impératif au conditionnel.

Opportunités économiques et création d’emplois pèsent dans la balance. Pourtant, depuis que Léon Bertrand gère la deuxième ville de Guyane, c’est-à-dire depuis 1983, la locomotive entrepreneuriale est restée amorphe. Le maire avance un cadre réglementaire complexe inadapté aux réalités du terrain. Soit. Cependant, d’autres sons de cloche se font entendre.

MERCURE ET COCAÏNE À VOLONTÉ

Le WWF France a étudié dans un rapport publié en septembre dernier des alternatives à l’industrie de l’or, susceptibles de créer un plus grand nombre d’emplois pérennes. « Le tourisme à lui seul permettrait de créer six fois plus d’emplois directs que le projet Montagne d’or », affirme le Fonds mondial pour la nature. Il a identifié six autres filières pouvant aboutir à la création de 18 000 à 20 000 emplois au total sur dix ans, dont la pêche ou la sylviculture. Autant de filières à portée de main, mais qui n’ont jamais été correctement structurées.

La petite citadine qui a pour seul luxe la clim’ parcourt les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. Sur le siège conducteur, Fabio Ulakuya Léon. Le jeune père de famille semble connaître tous les recoins de la ville et chacun de ses habitants. En passant le « village chinois », il rétrograde en seconde. De vieux frigos étalés sur le sol font office de marché aux poissons. « On est une ville de pêcheurs, et on n’a pas une seule poissonnerie ! Comment ça se fait ? », se désole Fabio. « Avant on avait un commerce de pêche à la crevette. Ça a disparu. Un peu plus loin vers Mana, il y avait des rizières. Ça a disparu… »

Il repasse la troisième en direction du quartier de La Charbonnière, point de départ de l’autoroute des pirogues. C’est là que se cristallisent tous les échanges avec Albina, la ville surinamaise à portée de brasses de l’autre côté du Maroni. « Ici, on trouve de tout. Tu veux du haschisch, du crack, de la cocaïne, même de l’héro, ça ne fait pas longtemps qu’on en trouve en Guyane. » Le tableau que dresse Fabio tient du réalisme époque glauque. Il connaît ça par cœur, lui qui travaille comme éducateur spécialisé dans les addictions. D’origine amérindienne — avec du sang créole, aime-t-il préciser — il est membre du collectif Jeunesse autochtone de Guyane, farouchement opposé à Montagne d’or.

« LA NATURE, ON VA L’ÉVENTRER »

Consterné et pourtant toujours calme, il regarde grouiller La Charbonnière. « Les gendarmes, ils ne viennent jamais ici. On voit aussi circuler des GPS, bref le matériel des garimperos . Ils ne s’en cachent même pas. » Les « garimperos » sont ceux qui vivent de l’orpaillage illégal, un fléau que l’État ne parvient pas à enrayer.

Drogue et trafic d’or sont les ennemis publics numéro 1 des Amérindiens. Et l’un ne va pas sans l’autre. Contamination au mercure dû à l’orpaillage illégal, taux de suicide élevé, alcoolisme… les six populations amérindiennes ne sont pas épargnées. « On sait que l’or fait partie de la vie en Guyane », reconnaît Fabio. « Même moi, je porte des boucles d’oreilles, elles sont en or. Mais de là à en faire une industrie, on dit non ! On ne va pas creuser la terre, saccager la forêt. L’exploitation aurifère elle a fait trop de dégâts. Les criques (NDLR, appellations des rivières en Guyane) elles sont déjà polluées au mercure. »

Fabio embraye et file vers les villages amérindiens accolés à Saint-Laurent, Jérusalem, puis Village Pierre. De chaque côté d’une piste quadrillée par des bambous en guise de poteaux électriques, les maisons de bois sur pilotis se construisent doucement. Les unes sur les autres, faute de place. La population augmente sur un territoire toujours aussi restreint qui les pousse les pieds dans l’eau.

La voiture s’arrête à Terre rouge, le village de Fabio. Il s’assoit face au fleuve. « Nous, les Amérindiens, nous vivons toujours près du fleuve. C’est là qu’on pêche, qu’on chasse, nos enfants jouent dans l’eau… » Fabio cherche le mot juste, comme s’il craignait de rentrer dans la case d’un folklore stéréotypé. « La nature quand elle est blessée, elle se soigne, et il faut la laisser se soigner. Là, on ne va pas que la blesser. On va l’éventrer. Bon espoir et Espérance, ce sont deux vautours qui attendent de voir ce qu’il va se passer avec Montagne d’Or. Si la brèche est ouverte, on ouvre le cœur de la Guyane. »

La fosse d’exploitation représentera 1 km2. Sur chaque tonne de terre extraite, seul 1,6g d’or sera récolté. Avec le collectif Jeunesse autochtone, Fabio milite auprès la population avec les informations dont il dispose. Il avoue que ce projet, aux conséquences potentiellement énormes, l’intrigue. Le militant remonte la route départementale 9, gorgée de nids de poule, vers le village kalina d’Awala Yalimapo, près de l’estuaire du Maroni au nord de Cowsine. Sur la plage de sable blanc chère aux tortues luth, Fabio s’avance vers le bord du fleuve agité par le vent d’est. « C’est par là qu’il serait envisagé de faire leur port industriel. »

10 TONNES DE CYANURE PAR JOUR

La construction de cet éventuel complexe industrialo-portuaire, les opposants l’ont découverte dans une note d’information conjointe du ministère de l’Environnement et du ministère de l’Économie qui a filtré. Le document met en avant « la nécessité d’envisager l’aménagement d’un terminal portuaire adapté à l’approvisionnement de cette partie du territoire en matières dangereuses, vracs solides et liquides ». La note présente « les possibilités de réaliser un terminal adapté dans cette partie de l’Ouest entre l’embouchure du fleuve Maroni et Apatou ». Même s’il reste loin d’être acté, le projet inquiète.

En marchant, Fabio remarque au loin un filet de pêche échoué sur la rive, empêtré dans un tronc. « Aujourd’hui, ce n’est qu’un filet, mais demain ? Avec la mine, ça va être des tonnes et des tonnes de produits toxiques qui vont passer là, du carburant, des explosifs… On risque de voir quoi… une grosse nappe de pétrole ? Peut-être que ça n’arrivera jamais, mais dans le doute, on ne va pas prendre le risque. » Cette zone entre mer et fleuve est souvent empruntée par les dauphins et les lamantins. Les rivages de Coswine sont un site sacré pour les Amérindiens. « Il y a notre histoire ici, c’est une zone spirituelle. On a nos mystères, mais ça les Russes s’en foutent », se dégoûte Fabio, suspendu à l’incertitude.

C’est dans ce document transmis par un lanceur d’alerte que les associations ont découvert les premières informations concrètes et des chiffres. On y lit : « Le projet minier nécessitera d’acheminer […] de l’ordre de 300 à 400 tonnes par mois d’ammonitrates pour alimenter en explosifs le site minier : 10 tonnes par jour d’explosifs ». Ou encore : « La consommation de sels de cyanure de sodium est estimée à 10 tonnes par jour ». Si l’entreprise s’engage à créer « une mine exemplaire », les opposants n’y croient pas une seconde.

Au sein du collectif Or de Question, la militante Marie Fleury est ethnobotaniste pour le muséum d’histoire naturelle en Guyane. La scientifique étudie les liens entre la biodiversité guyanaise et les cultures amérindiennes et bushinenguées. Sur les murs de son bureau, implanté sur la route côtière de Montabo à Cayenne, les affiches sur les espèces endémiques de papillons cohabitent avec les tracts militants. « La mine responsable, on aimerait y croire », soupire la scientifique. « Mais non… Ces forêts, une fois impactées, ne reviendront jamais à l’état initial. On le sait ! Il y a énormément d’espèces inconnues encore. On est un des pays à avoir la forêt la mieux préservée au monde. Faire de l’orpaillage dans cette zone est une aberration. C’est antinomique. Si l’avenir de la Guyane c’est de transformer ce fabuleux massif forestier en champ de mines, c’est une catastrophe humanitaire. On ne peut pas créer des réserves et laisser faire n’importe quoi à côté. Ce n’est pas une politique cohérente de protection de la nature. »

« UN PROJET FORCÉMENT IMPACTANT SUR LE MILIEU »

Car le projet minier de Montagne d’Or se situe à proximité d’une réserve biologique intégrale (RBI), créée en 2012. Le statut de RBI est en somme le niveau extrêmement élevé de protection d’un territoire. Or il est prévu que la fosse de Montagne d’Or soit creusée à 400 mètres de ce cocon amazonien, divisée en deux parties. D’un côté, le massif Lucifer et, plus au sud, celui de Dékou-Dékou abritent des forêts dites sub-montagnardes, situées à environ 500 mètres d’altitude.

À cette hauteur, les forêts changent radicalement, avec un développement d’épiphytes, de mousses, des fougères arborescentes, des espèces animales encore mal connues, comme des grenouilles inféodées au milieu. « Ces habitats sont très particuliers », rappelle Olivier Brunaux, référent biodiversité à l’Office Nationale des Forêts (ONF), le gestionnaire de ces espaces. « Si on ne les prenait pas en compte, ils risquaient d’être menacés, car dans la vallée interstitielle, située entre les deux massifs, il y a une activité minière très ancienne. » La zone intermédiaire est donc cédée à l’activité aurifère, tandis que les monts sont protégés. L’ampleur du projet de Montagne d’Or vient remettre en question ce compromis.

Si l’étude d’impact environnemental n’a pas encore été publiée, à l’ONF l’intransigeance est de mise. Pour Éric Dubois, le directeur régional, « il est bien évident que les impacts sur une réserve biologique intégrale doivent être nuls ». Pourtant, avec un chantier d’une telle ampleur si proche du territoire protégé, l’impact zéro existe-t-il ? À l’ONF, on crispe la mâchoire et on se prépare déjà à panser les plaies. « Une des pistes, au titre des mesures de compensation, serait de reconstituer des corridors écologiques qui permettent de relier ces deux massifs. L’idée est bonne, maintenant à voir si dans la pratique, elle peut être correctement mise en œuvre, implantée de manière pertinente, avec les financements suffisants, pour qu’elle joue pleinement son rôle, car un tel projet, à cette échelle-là, est forcément impactant sur le milieu. »

Quel que soit le degré de cet impact, le collectif Or de question appose un « non » radical à la mine. Nora Stephenson, personnalité du monde de l’édition guyanaise et porte-parole de l’association, frappe du poing : « De par le monde l’extractivisme crée de dégâts irréparables. On l’a déjà vu en Amérique latine. Aujourd’hui, la Guyane est divisée », remarque-t-elle. « Au sein des familles, des amis, il y a des divisions autour de ce projet. C’est un jeu pernicieux. Mais nous pensons sincèrement que la mobilisation de la population pourra faire pencher la balance en notre faveur. »

« ON N’EST PAS CAPABLE DE TOUT VÉRIFIER AVEC NOS PETITS BRAS »

Et la population sera appelée à venir questionner le projet et émettre son opinion lors du débat public qui se tiendra pendant quatre mois à partir de mars. Cependant, face au manque d’informations, bon nombre s’interrogent sur la valeur démocratique d’un tel débat.

Organisée sous l’œil impartial de la Commission nationale pour le débat public, cette période de dialogue commence par une première étape : la production et la mise à disposition du public d’un document censé contenir toutes les informations touchant de près ou de loin au projet. Or, c’est au maître d’ouvrage de le produire, donc à Montagne d’Or.

Roland Peylet, président de la commission particulière du projet minier de “Montagne d’Or”, précise que « le maître d’ouvrage engage sa responsabilité. S’il dit des bêtises, ça se saura un jour. Si des gens mettent en doute certains aspects du document, il n’est pas exclu qu’on ordonne une expertise. Mais, nous, on n’a pas la science infuse. On n’est pas capable de vérifier absolument tout dans le détail avec nos petits bras », reconnaît-il. À la suite du débat, la Commission récolte les avis donnés, énumère les questions qui ont été posées et les points auxquels une réponse devrait être apportée. Tout cela est ensuite combiné dans un énième rapport.

Et ensuite ? « À partir de là », poursuit Roland Peylet, « le décideur, c’est le maître d’ouvrage ! C’est l’industriel qui doit publiquement décider s’il poursuit ou non son projet. Alors s’engage l’autorisation de travaux… qui est elle-même soumise à enquête publique de surcroît… qui donnera enfin lieu à une décision de la part des autorités administratives ». Et c’est là, et seulement là, que l’État donne ou non son feu vert, après avoir pris en compte de l’opinion locale.

En 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, avait promis de « tout faire pour que le projet de cette envergure voie le jour ». Trois ans plus tard, le discours du président s’est adouci : « Les décisions ne seront prises qu’à l’issue du débat public ». La population a maintenant quatre mois pour défricher le projet.

L’article m’a intéressée. Il fait écho à une expérience personnelle récente :

J’ai visité la plus grande mine d’or à ciel ouvert du Québec.

Un exemple de mine propre. C’est possible.

Mais même dans ce cas, restent des points noirs :

L’énergie consommée pour extraire ces quelques kilos de métal (des milliers de litres de pétrole par jour et toute la pollution qui va avec, aussi bien pour l’extraire que lors de sa combustion ).

Les conditions de travail des mineurs, conducteurs d’engins, machinistes… Les “petites mains” de la mine.

La dépendance de tout un territoire à une seule entreprise privée

…

Il y a la valeur attribuée à l’or.

Et il y a les coûts : écologique, humain, societal.

Où trouver l’équilibre ?