À seulement 17 ans, le rappeur Mc Kunumi est devenu porte-voix des revendications des communautés indiennes au Brésil. Lui-même issu de la tribu des Guarani-Kaiowá, il s’était déjà fait remarquer lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football en 2014 en brandissant sur le terrain une banderole appelant à la reconnaissance et à la protection des terres indigènes. Aujourd’hui, il poursuit son combat, cette fois-ci à travers sa musique.

Loin des gratte-ciel de São Paulo, à deux heures de la capitale économique du Brésil, Mc Kunumi a grandi dans le village indien de Krukutu. C’est ici, au beau milieu de la forêt, qu’une quarantaine de familles vivent sur des terres protégées, dans des maisonnettes en torchis. Quand Mc Kunumi se remémore son enfance, il évoque d’abord les conteurs d’histoire, les croyances traditionnelles, les guérisseurs, l’air frais de la forêt et les sorties au lac. Les interminables luttes de son peuple reviennent comme un refrain. À Krukutu, comme dans de nombreuses réserves indiennes, les habitants se battent depuis des années pour le respect et l’inviolabilité de leurs terres.

DES DROITS NON-RESPECTÉS

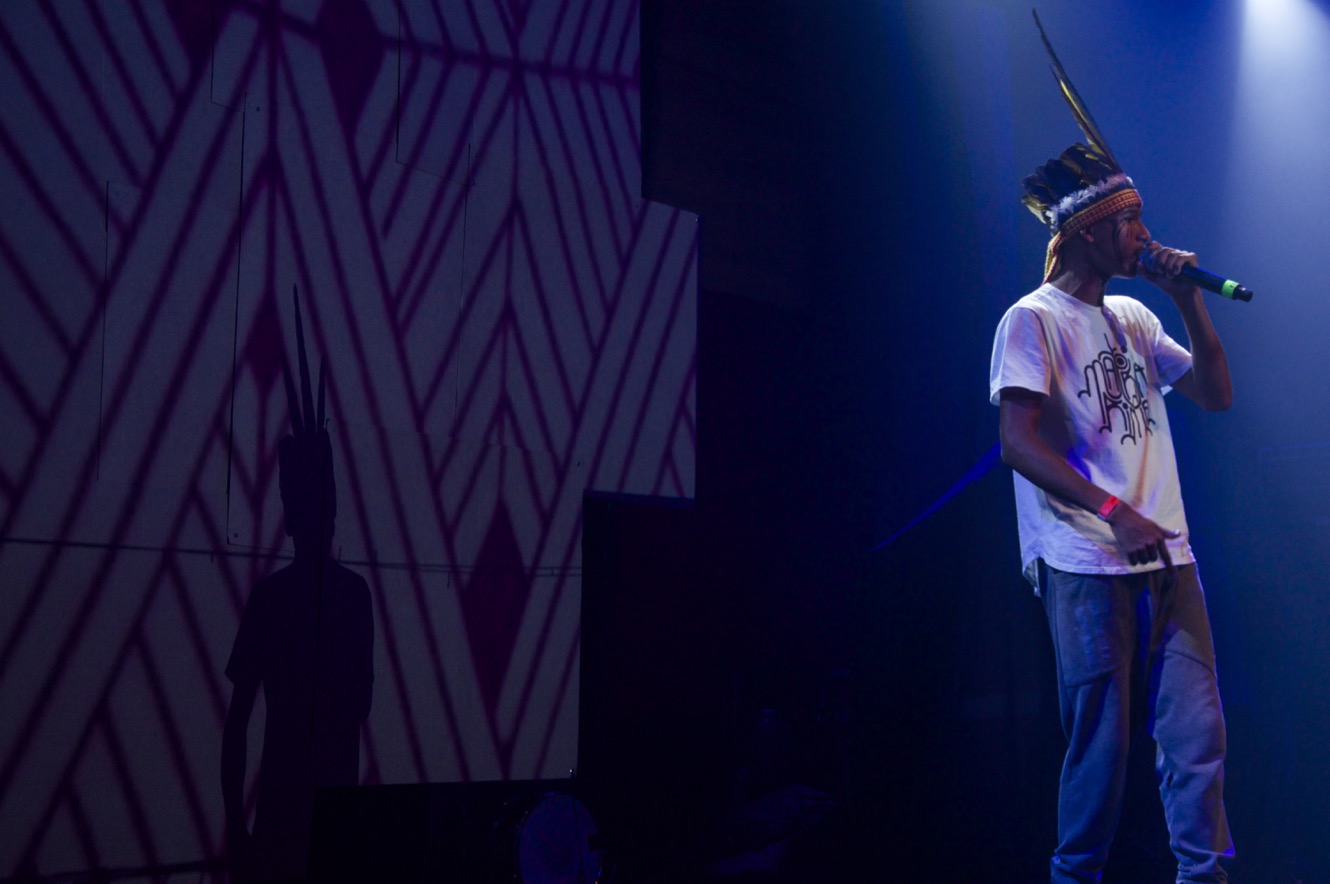

Ce combat, le jeune rappeur, de son vrai nom Werá Jeguaka Mirim, le porte depuis plus d’un an au travers de sa musique. Coiffe de plumes sur la tête et visage maquillé, il évoque dans ses morceaux en portugais et en guarani la marginalisation des communautés indigènes du Brésil et les pressions qu’elles subissent.

Ces sujets sont aussi tabous que sensibles dans le pays. « Je n’écris pas des chansons romantiques, mais de lutte. J’essaie toujours de faire connaître, grâce à ma musique, les revendications de mon peuple et notamment celle concernant la démarcation », explique Werá.

Au Brésil, la démarcation est un droit qui a été inscrit dans la Constitution dès 1988, à la fin de la dictature militaire (1964-1985). Ce processus vise à délimiter et donc à rendre « inaliénables et indisponibles » les terres des peuples indigènes, les protégeant ainsi contre l’accaparement par les propriétaires fonciers ou les entreprises d’exploitation des ressources naturelles.

Néanmoins, alors qu’elle était présentée comme une priorité lors de la transition démocratique, la démarcation reste inachevée. Elle s’est même ralentie ces dix dernières années sous diverses influences, notamment depuis la chute de la présidente Dilma Roussef en 2016.

RAIDS MEURTRIERS

Depuis l’arrivée au pouvoir de Michel Temer, ancien vice-président, il y a un an et demi, aucune terre n’a été délimitée. Et pour cause : avec lui, l’équilibre des forces politiques a changé, au bénéfice de la « bancada ruralista », un groupe de députés dits « ruralistes » qui représentent les intérêts des grands propriétaires agricoles. Dans un rapport daté d’octobre 2017, le Conseil indigène missionnaire (Cimi), lié à l’Église catholique, identifiait ainsi 33 propositions « anti-indigènes » en cours d’étude à la Chambre des députés.

Selon le Cimi, 17 altèrent directement le processus de démarcation des terres. Six autres remettent en cause les missions de la Fondation nationale de l’Indien (Funai), l’organisme public chargé de cartographier et protéger les terres traditionnellement habitées et utilisées par les communautés indiennes. Toujours d’après les chiffres du Cimi, 118 Indiens ont été assassinés en marge de conflits liés à l’accaparement des terres au cours de la seule année 2016. « J’ai grandi avec cette lutte et ma musique est là pour rappeler que ce combat continue, que nous ne céderons pas », insiste Mc Kunumi.

« Dans l’une de mes chansons, je rends également hommage aux Guarani-Kaiowá, extrêmement persécutés ici au Brésil », poursuit-il. Cette communauté de plus de 45 000 membres est installée depuis toujours dans l’État du Mato Grosso do Sul, sur des terres fertiles qui suscitent la convoitise des géants de l’agro-industrie. Au point de voir se multiplier les raids meurtriers. En juin 2016, une attaque perpétrée par 70 propriétaires terriens contre des indigènes dans cette région du centre-ouest du Brésil s’est soldée par la mort d’un Indien.

En 2014 déjà, une étude du Cimi révélait le taux de suicide record de cette tribu et avançait notamment comme explications l’absence de perspectives, l’abandon des terres et les discriminations. « On meurt à petit feu, c’est ça que je veux dire », ajoute le rappeur.

LA COUPE DU MONDE

Le visage enfantin, la voix basse et le regard fuyant, l’adolescent, qui est déjà papa d’un petit garçon, ne cache pas sa timidité. Pourtant, du haut de ses 17 ans, il a « déjà accompli ce que beaucoup de grands artistes n’ont pas fait », s’enorgueillit son père, l’auteur et poète Olivio Jekupé. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Werá se fait remarquer.

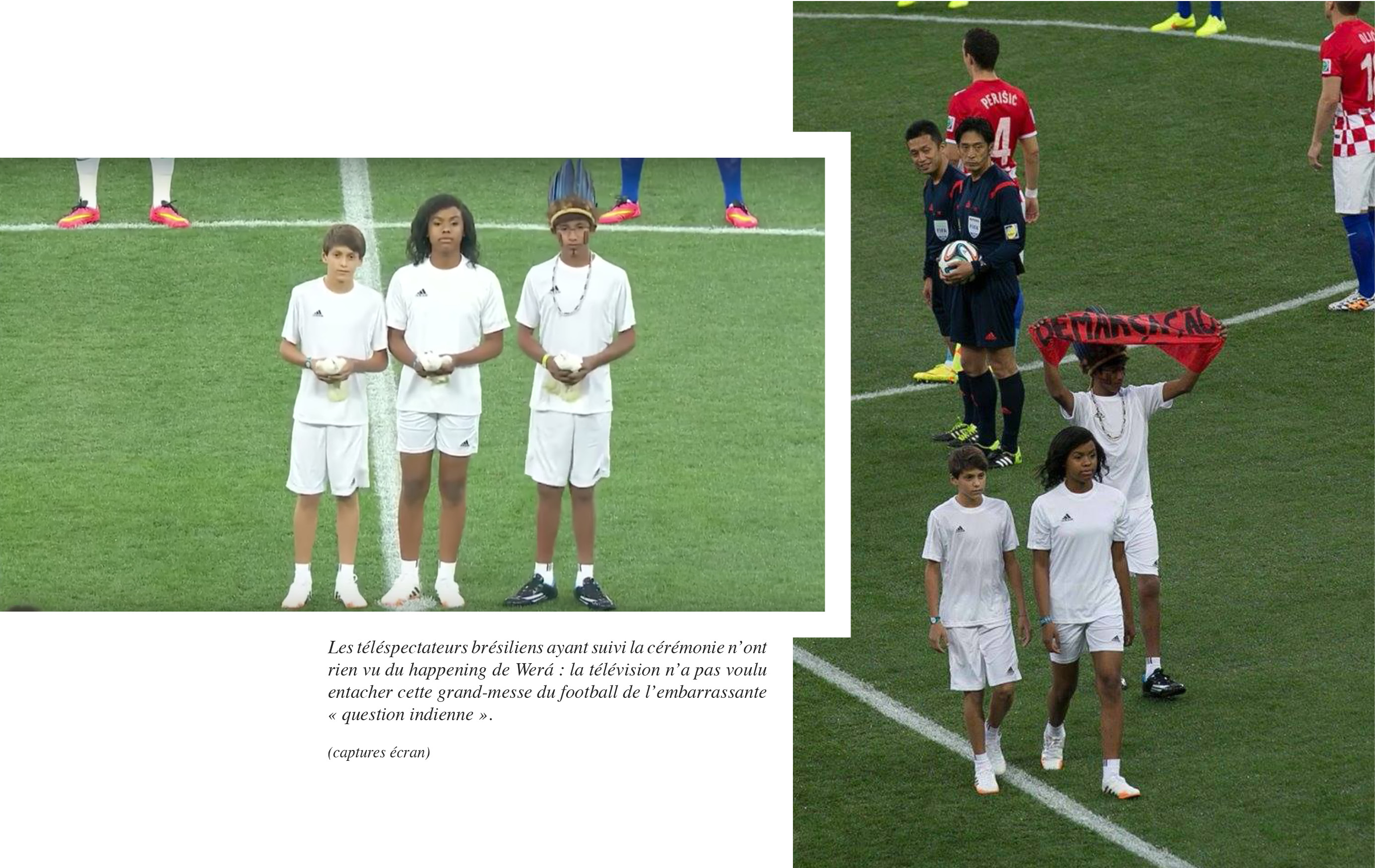

En 2014, son image avait même fait le tour du monde. Alors que le Brésil accueillait la Coupe du monde de football, il avait été l’un des trois jeunes invités à la cérémonie d’ouverture de la compétition. « La FIFA avait initialement invité deux enfants, un Noir et un Blanc. Puis ils se sont rendus compte qu’il faudrait également un Indien pour que cela soit représentatif… », se rappelle, agacé, Werá. Âgé de 13 ans à cette époque, c’est lui qui s’est rendu sur le terrain. « Fabinio, l’un des chefs du village, avait été contacté par la FIFA et m’avait proposé d’y aller… », poursuit-il, le sourire aux lèvres.

Trois piliers de l’identité brésilienne réunis sur la pelouse et prêts à lâcher les colombes de la paix : tous les éléments étaient au rendez-vous pour faire valoir aux yeux du monde l’union entre les cultures dans le pays. Une mascarade que Werá a décidé de révéler en sortant une banderole, cachée dans son short, déjouant les règles de la FIFA qui interdisent toute manifestation politique au sein des stades. Sur celle-ci, on pouvait lire « Demarcação Já! » (« Démarcation tout de suite ! »). « Fabinio m’avait donné cette idée la veille de la cérémonie… Je me rappelle être entré sur le terrain, avec tous ces gens qui me regardaient, c’était impressionnant », se souvient Werá, encore un peu amusé.

La scène a beaucoup moins amusé les autorités. Les téléspectateurs brésiliens ayant suivi la cérémonie n’ont d’ailleurs rien vu : la télévision n’a pas voulu entacher cette grand-messe du football de l’embarrassante « question indienne ». « Il ne m’avait rien dit et même moi je ne l’ai appris que plus tard ! », s’étonne encore son père.

La censure médiatique s’est rapidement révélée inutile. Dès le lendemain, la photo du jeune indien brandissant une bannière rouge sur la pelouse circulait partout sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. « C’est à l’image de la politique brésilienne à l’égard des revendications indiennes : tout est bon pour faire croire qu’elles n’existent pas », renchérit Olivio Jekupé, lui aussi très engagé dans la lutte pour la défense des droits des indigènes. « Je suis fier que mon fils poursuive aujourd’hui cet engagement par le rap, qui est aussi un vecteur de diffusion de nos messages. »

L’ÉCRITURE COMME SEULE ARME

Pour Mc Kunumi, le rap est venu comme une évidence. Inspiré par le hip-hop des noirs brésiliens et des « Brô Mcs », l’un des premiers groupes de rappeurs indigènes, formé en 2009, l’adolescent s’est vite emparé de l’essence contestataire du style musical. « Avant de me mettre à la musique, je lisais les recueils de poèmes de mon père et je m’en inspirais. J’écrivais quelques vers sur des cahiers… puis petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais les chanter : c’est de là que tout est parti », raconte Werá.

Enfant brillant, son goût pour les lettres l’a également amené à publier deux livres. Le premier, un ouvrage jeunesse intitulé « Kunumi Guarani », a été publié alors qu’il n’avait que dix ans. « J’avais rédigé une petite histoire qui racontait mon quotidien à Krukutu, où je vivais, comment était ma maison, quels étaient mes loisirs, comment j’allais à l’école — l’école indienne du village. Mon père l’a finalement fait lire à une amie écrivaine, Heloisa Prieto, qui m’a aidé à me faire publier », raconte-t-il.

Dans un petit texte de présentation qui lui est consacré à la fin du livre, Werá Jeguaka explique avoir voulu raconter sa culture aux « jurua kuery », une appellation pour désigner les « non-Indiens ». « C’est important de rappeler que les Indiens ont des histoires à raconter et, surtout, qu’ils peuvent les écrire », explique Werá qui assure que le préjugé selon lequel les Indiens ne savent ni lire ni écrire reste tenace chez beaucoup de Brésiliens.

S’il garde en tête l’idée d’écrire d’autres livres à l’avenir, Werá se consacre pour l’instant à plein temps à sa carrière musicale. Début 2017, elle s’est accélérée à la suite de sa rencontre avec des producteurs anglais. Repéré grâce à des vidéos publiées sur Facebook et YouTube, le jeune homme est alors approché par la société de production londonienne « Needs Must Film » qui revendique sur son site sa vocation à réaliser des films à « impact social ».

Les réalisateurs, séduits par son projet, lui proposent de produire son album et plusieurs de ses clips. Une occasion dont Werá ne revient toujours pas : « Les premières musiques que je faisais étaient un peu artisanales : je posais mes vers sur des instrumentales libres de droits. Grâce à eux, c’est la première fois que j’ai pu être enregistré dans un vrai studio entouré de professionnels ».

DES CONCERTS POUR PROPAGER LE MESSAGE

Pour la société de production aussi, l’expérience était nouvelle. « Notre entreprise n’avait jamais réalisé d’album auparavant », souffle Brian Mitchell, le directeur de « Needs Must Film », contacté sur Skype. « Les paroles, ce sont celles de Werá. Nous n’avons rien modifié à son projet initial. Nous lui avons seulement offert la possibilité d’enregistrer ses musiques en studio et nous avons tourné plusieurs de ses clips », enchaîne-t-il. « Nous voulions produire et distribuer sa musique afin d’en faire un atout pour lui et sa communauté avant de leur demander de nous faire confiance pour nous raconter leurs histoires », précise encore Brian Mitchell.

Il explique préparer un documentaire sur les revendications des communautés indigènes du Brésil. Werá sera l’un des principaux protagonistes. En juin dernier, cette collaboration a permis à Mc Kunumi de sortir un premier EP de six titres : « My Blood is Red » (« Mon Sang est Rouge »). Un hommage à sa terre, son peuple, mais aussi l’occasion pour lui d’espérer « donner un nouveau souffle » à la contestation indigène.

Reste que le petit succès de ses clips sur YouTube (18 000 vues sur le titre principal) ne lui permet pas encore de capter l’audience qu’il souhaiterait. « Mes chansons ne sont pas diffusées à la télévision et à la radio, toujours à cause de ce tabou autour des questions indigènes, et je dois dire que, souvent, les journalistes qui me contactent sont européens ! »« Trouver des lieux culturels prêts à nous recevoir n’est pas évident non plus », avoue Olivio Jekupé. Le dernier passage sur scène de Mc Kunumi remonte au 4 novembre, à l’occasion de la soirée « Etnias e Resistência » (« Ethnies et Résistance »), organisée au Sesc Pompeia de São Paulo, un lieu d’expositions et de spectacles à la programmation engagée.

Ce soir-là, devant des dizaines de connaissances de son village venues le soutenir, le jeune artiste se réjouit de partager deux morceaux sur scène avec ses mentors, les « Brô Mcs ». Pour Werá, il s’agit de la réalisation d’un premier « rêve d’enfant ». Il ne souhaite pas s’arrêter là : « Tant que nos droits ne seront pas respectés, nous ferons tout pour nous faire entendre ».

0 commentaires