Patrimoine naturel unique au monde, la mer Morte est encore bien vivante. Pourtant, elle pourrait bien disparaître d’ici 30 ans. En cause : la surexploitation de l’eau et du sel dans la région qui la fait s’assécher à une vitesse alarmante.

(photo Mathilde Dorcadie/8e étage)

La route serpente entre des montagnes pelées et rocailleuses. Dans le creux des vallons, des villages de Bédouins en tôle cuisent sous le soleil brûlant du mois d’août. Soudain, au détour d’un virage, un immense miroir gris apparaît au milieu du désert. Un panneau indique que nous passons désormais sous le niveau de la mer. Direction le point le plus bas de la planète, à -400 mètres d’altitude, qui est aussi l’un des plus mystérieux.

La mer Morte tire son nom de son taux de salinité extrêmement élevé, jusqu’à dix fois celui de l’océan. Seule une poignée de micro-organismes peuvent y survivre. Elle est pourtant au cœur d’un écosystème très particulier, situé à la jonction, hautement politique, des territoires israélien, palestinien et jordanien. Tous trois l’assoiffent et l’exploitent pour l’agriculture, l’industrie et le tourisme.

Sa surface, parfois bleue, parfois blanche comme la banquise, est parfaitement lisse. Elle n’est pas dérangée par un seul bateau. Il faut dire qu’on ne navigue pas sur cette mer qui sert aussi de frontière. En été, la température peut parfois dépasser les 45°C. La lumière, elle, semble en permanence voilée par l’air chaud et iodé du désert.

Sur la place ronde et animée du centre de Jéricho, seule ville des alentours, Mahmoud Driaat vient nous chercher. Ce Palestinien de 26 ans sera notre guide. Il travaille pour l’ONG EcoPeace Middle East. Cette dernière rassemble des Israéliens, des Palestiniens et des Jordaniens qui ont pour point commun de vouloir sauver la mer Morte d’une extinction assurée d’ici 30 ans, si aucune action n’est entreprise.

(photo Mathilde Dorcadie/8e étage)

Le thermomètre affiche 41°C. « Venez, nous allons discuter dans la voiture, au frais », propose-t-il en s’épongeant le front. Il souhaite nous montrer différents sites qui nous aideront à mieux comprendre les causes et les conséquences de la disparition de l’eau dans la région.

Bien que l’étendue saline ait commencé à se réduire naturellement, il y a plusieurs milliers d’années, c’est bien la main de l’homme qui a fait perdre à ce gigantesque lac salé près d’un tiers de sa surface en 50 ans. De nos jours, le rivage continue de reculer au rythme soutenu de presque un mètre par an.

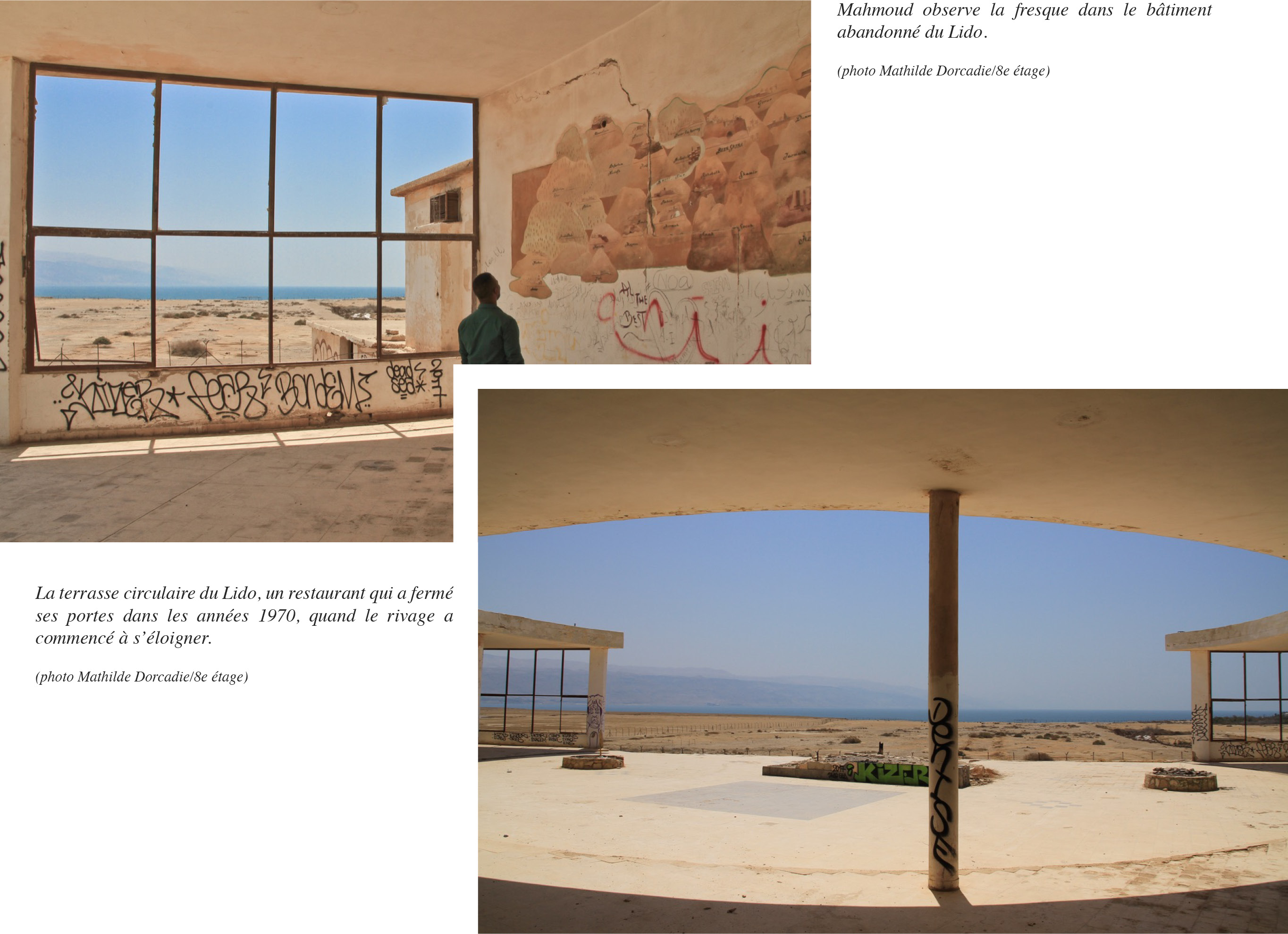

Premier arrêt à la pointe nord, en territoire palestinien. Sur le bord de la route, nous nous arrêtons devant un bâtiment abandonné recouvert de graffitis : le bien nommé « Lido ». Dans les années 50, les Jordaniens, mais aussi les riches familles de Jéricho et de Jérusalem, s’y rendaient pour prendre des bains de mer et profiter du restaurant, qui avait à l’époque les pieds dans l’eau. Sur le pourtour de sa grande terrasse circulaire court une fresque partiellement effacée. Elle représente la vallée du Jourdain à l’époque romaine.

Mahmoud tente de retracer le parcours des rivières qui alimentaient alors naturellement la vallée. « Voici le Jourdain. Il naît au nord, vers le plateau du Golan, à la frontière libanaise. Ensuite, il passe par le lac de Tibériade avant de finir dans la Mer morte, ici », montre-t-il du doigt. « Regardez comme il a été dessiné large à l’époque. Aujourd’hui, il faudrait le dessiner à la pointe d’un stylo ! », fait-il remarquer. Que s’est-il passé depuis les heures fastes du Lido ? Pourquoi le rivage se situe-t-il maintenant à plus de 600 mètres du petit escalier qui conduisait autrefois les baigneurs vers leurs ablutions thérapeutiques ?

« C’est essentiellement la construction de deux barrages en amont, dans les années 50, qui est à l’origine d’une réduction drastique du flux du Jourdain. Presque du jour au lendemain, les vannes ont été coupées. Les effets d’un tel changement sur l’environnement mettent du temps à se voir, mais ils sont bien présents maintenant », révèle Mahmoud. Le jeune homme veut nous montrer que cet événement n’est qu’un début et que d’autres causes et conséquences viendront s’ajouter au tableau.

Direction ensuite les rives du fleuve biblique, à seulement cinq kilomètres au nord. Des dunes émerge une étrange série de dômes et de clochers aux styles très hétéroclites. Nous approchons de l’endroit où, selon la Bible, Jésus de Nazareth aurait été baptisé par Jean le Baptiste. Vêtus de blanc, des pèlerins patientent sous un soleil de plomb pour aller s’immerger dans les 50 centimètres de profondeur d’une paisible eau vert olive.

« Il y a 2 000 ans, les chrétiens devaient prendre énormément de précautions pour ne pas se faire emporter par le courant », précise Mahmoud. « Ça a été le cas jusque dans les années 1930. Les Palestiniens de Jéricho qui venaient pêcher ici, comme mon grand-père, avaient coutume de raconter que l’on pouvait voir le fond de la rivière tellement l’eau était claire », ajoute-t-il, une pointe de tristesse dans la voix. Les experts estiment que le Jourdain ne reçoit plus que 3% de l’eau qu’il recevait avant l’intervention de l’homme. Ce qui arrive jusqu’à la mer est encore plus dérisoire.

Mahmoud, qui travaille depuis quatre ans comme manager de projet pour EcoPeace, est également étudiant en master en environnement et politiques publiques. Il travaille tout particulièrement sur les questions qui touchent la qualité et le traitement des eaux. « Non seulement la rivière est détournée pour l’agriculture, mais elle est aussi utilisée pour rejeter des polluants tels que les herbicides et les engrais utilisés par les pays limitrophes. On trouve une pollution indirecte côté jordanien, où il y a une forte concentration de population riveraine. Il arrive ponctuellement que des eaux d’égout y soient déversées. »

(photo Mathilde Dorcadie/8e étage)

S’il assure que pour les humains qui s’y baignent quelques secondes, le temps d’un plongeon rédempteur, il n’y a pas de danger, le jeune homme souligne que cette pollution affecte gravement et durablement la biodiversité. On ne pêche plus de poissons comme avant. On ne voit guère plus d’ibex de Nubie, une espèce de bouquetin, ni de léopard d’Arabie, la plus petite des panthères du monde. Les 300 espèces d’oiseaux recensées dans la région se font rares, faute de végétation pour nicher et se nourrir.

Alors que nous roulons vers notre prochaine étape, direction le sud cette fois, nous passons par une zone de travaux. Régulièrement, le goudron craque et s’effondre. Voici une autre conséquence du retrait des eaux : la création de cratères. Le phénomène prend de l’ampleur d’année en année. À l’heure actuelle, il y en aurait plus de 7 000, certains de la taille d’un terrain de football.

Lorsque l’eau salée se retire, de l’eau douce remonte des nappes phréatiques. Celle-ci dissout alors la roche meuble composée de chlorure de sodium créant des cavités souterraines qui fragilisent la surface. Sans prévenir, la terre s’ouvre parfois, béante, emportant au passage un bout de route ou de bâtiment.

La côte est ainsi parcourue de grillages interdisant l’accès de la majeure partie du bord de mer. Çà et là, on aperçoit les bâtiments d’une ancienne station balnéaire qui a fermé ses portes à cause de ce danger imprévisible. Le tourisme est ainsi doublement menacé par le recul des eaux et l’engloutissement terrestre. Deux menaces aux allures de plaies bibliques.

Le désastre écologique a beau guetter, certains acteurs économiques continuent de voir une bénédiction dans l’assèchement de la mer Morte. Du nord au sud, la berge est constellée de plantations de palmiers dattiers, des arbres qui s’accommodent assez bien d’un sol salé et de peu d’eau. Cependant, ce sont surtout les industries qui exploitent le mélange chimique unique de ces sols nouvellement libérés des eaux. C’est principalement dans la partie israélienne que l’on aperçoit des mines de potasse et de phosphates, mais aussi de bromure, un élément chimique rare. L’industrie des produits de beauté y est également de plus en plus présente, car la boue noire caractéristique de ce lieu se vend très bien à travers le monde pour ses vertus revitalisantes connues depuis des millénaires.

« Il faudrait un encadrement environnemental plus strict de toutes ces industries », explique Nada Majdalani, directrice de la branche palestinienne d’EcoPeace, rencontrée quelques jours plus tôt à Ramallah. C’est elle qui est chargée, avec ses confrères israélien et jordanien, de délivrer le plaidoyer auprès des gouvernements. Objectif : faire comprendre à chacun à quel point il est important de gérer la ressource hydrique de manière concertée, car l’eau et le climat ne connaissent pas les frontières.

En octobre 2016, l’ONG a organisé un événement pour attirer l’attention sur le sort de ce patrimoine naturel. Pour la première fois, des ressortissants de plusieurs pays ont effectué une traversée de la mer à la nage. Un exploit du fait de la forte densité de sel qui fait flotter le corps et complique grandement les mouvements des nageurs. « Il y a eu un grand écho médiatique et, surtout, cela a montré qu’on peut réussir à travailler ensemble et mettre de côté les préjugés », souligne Nada.

Il n’est en effet pas facile de réussir à réunir autour d’une table des pays engagés par ailleurs dans des conflits politiques et géostratégiques extrêmement complexes. « Au-delà de la mer Morte, c’est la question de l’eau qui ne peut pas attendre. Il faut une gestion concertée afin d’avoir une vision durable, sinon on va au-devant de problèmes plus importants encore ». C’est la raison pour laquelle l’ONG travaille actuellement sur un mémorandum. Il devrait servir de base pour mettre d’accord les différentes parties, au moins sur une même direction de travail. Rien que cette mission semble ambitieuse pour la jeune directrice qui reprend les mots du directeur historique, l’Israélien Gidon Bromberg : « notre plus grand défi est de devoir faire face à la croyance qu’il n’y a pas d’entente possible, mais nous sommes des optimistes ».

(photo Mathilde Dorcadie/8e étage)

Après notre visite de terrain, Mahmoud Driaat propose de nous expliquer à l’aide d’une carte quelles seraient les solutions à envisager. Nous nous rendons au centre d’écotourisme d’al-Auja, près de Jéricho, qui accueille des volontaires et propose des visites culturelles et éducatives. Un groupe de scouts français y est d’ailleurs de passage.

Sur une grande carte, le jeune homme expose l’une des solutions régulièrement évoquées par les politiques et les médias : le titanesque projet de canal mer Rouge-mer Morte. « C’est un projet de désalinisation qui devrait amener de l’eau douce aux Jordaniens via un pipeline depuis la mer Rouge. Une partie ira renflouer la mer Morte ».

EcoPeace, qui fait partie du réseau d’associations environnementales des Amis de la Terre, a déjà souligné plusieurs fois les dangers d’un tel projet. « On risque de perturber la chimie très particulière de ce milieu marin en apportant des minéraux étrangers ». Pour l’ONG, les efforts devraient plutôt se concentrer sur le Jourdain, afin de revitaliser la principale source d’alimentation du lac et faire un usage raisonné des gisements de matières premières.

Comme le résume Nada Majdalani, les enjeux sont certes locaux, mais il y a aussi un devoir de préserver le caractère unique de la mer Morte : « Il faut la protéger, c’est un héritage naturel et culturel, un trésor sans pareil pour l’humanité tout entière ».

0 commentaires