Après 28 ans d’interdiction formelle, le Chili vient d’adopter une loi permettant l’avortement dans certaines conditions : en cas de risque vital pour la mère, de malformation ne permettant pas la survie du fœtus ou de viol. Encore faut-il que le médecin accepte de pratiquer l’intervention… Le plus gros réseau de santé privé du Chili a d’ores et déjà déclaré qu’il refuserait de pratiquer des avortements. Une mince avancée pour les droits des femmes donc qui en laisse encore des milliers dans la clandestinité.

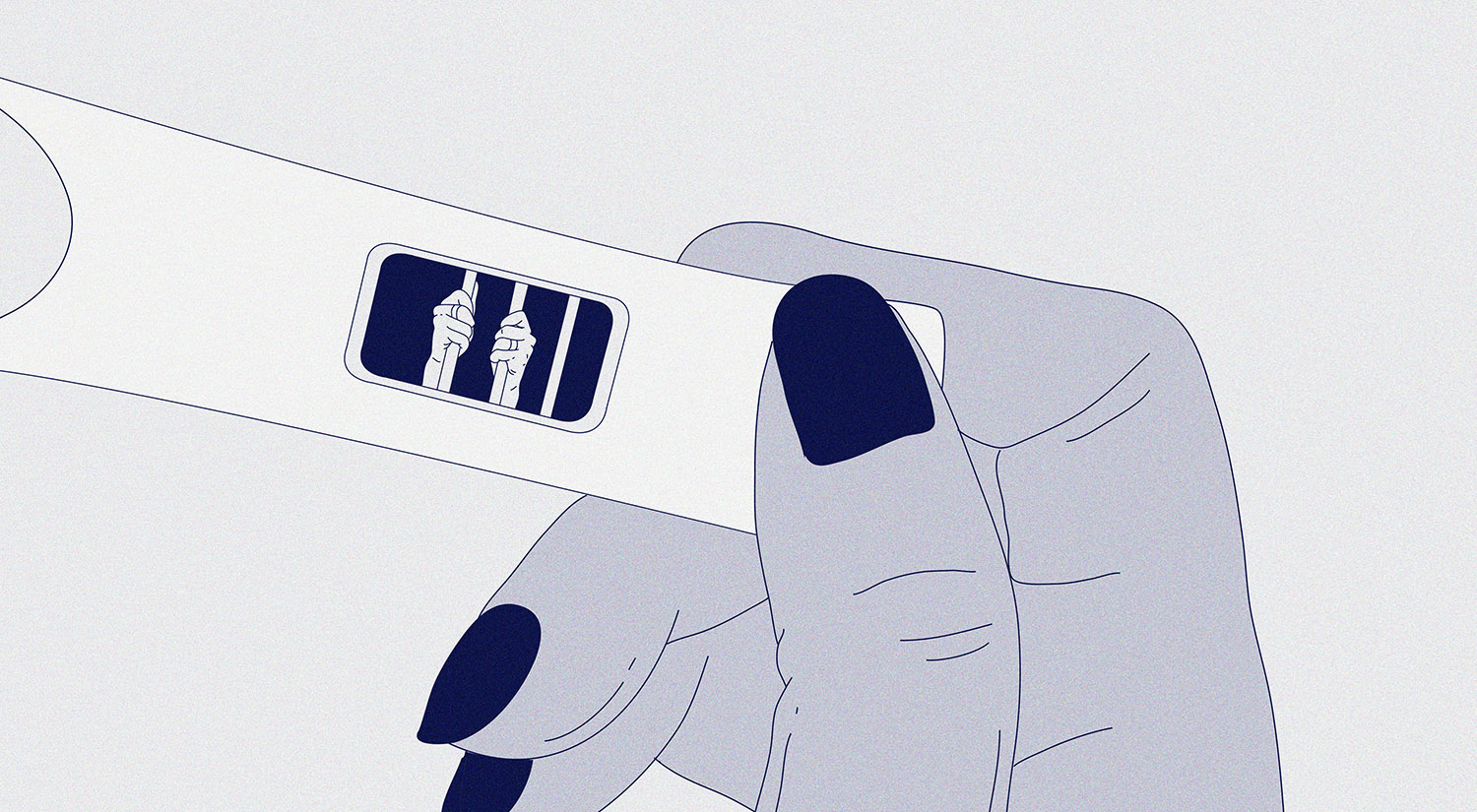

En décembre 2016, Carla fait un test de grossesse qui se révèle positif. Une mauvaise nouvelle pour la jeune femme qui ne souhaite pas garder l’enfant. Malheureusement, elle vit au Chili, pays qui interdisait l’avortement jusqu’en août dernier, quelles que soient les circonstances. Rapidement, elle prend la décision d’interrompre sa grossesse malgré les risques, jusqu’à cinq ans de prison. « Quand j’ai vu le test apparaître positif, j’ai ressenti une étrange sensation, j’ai juste pensé que ce n’était pas le moment », explique la jeune femme, déjà mère d’un petit garçon de quatre ans.

Si Carla a réussi à en parler facilement à son compagnon, il n’en a pas été de même avec son entourage. Après neuf mois, la Chilienne n’a toujours pas évoqué le sujet avec sa famille de confession chrétienne. « Je ne crois pas qu’ils soient prêts à écouter ce genre de témoignage, la morale religieuse les empêcherait de voir les choses avec clarté et sans jugement », confie-t-elle. Le thème est difficile à aborder, d’autant plus que le risque d’être dénoncé n’est jamais loin. « Je vis dans un pays où l’avortement est interdit. Ici, il se vit dans la culpabilité et sans grand appui social », déplore la jeune femme de trente ans.

Avant de se retrouver dans cette situation, la mère de famille n’avait pas vraiment d’opinion sur l’avortement. Le sujet lui paraissait lointain, car il ne la concernait pas. Elle savait qu’il était possible de le faire avec des pilules vendues sur le marché noir, mais n’avait aucune idée de comment se les procurer. Elle ne se permettait pas non plus de juger celles qui le faisaient. « C’est un thème sur lequel il est difficile d’avoir une opinion tant qu’on ne l’a pas vécu », estime Carla. Elle s’est alors rapprochée de son groupe d’amies proches. « Ça n’a pas été un sujet de dispute, elles n’ont pas jugé si c’était la solution ou non, elles m’ont simplement incitée à me confier », raconte-t-elle.

Dans le même temps, Carla essaye de se renseigner sur Internet. Elle avoue avoir été surprise de pouvoir accéder si facilement aux informations sur la toile. Grâce à des pages d’associations ou des manuels en ligne, elle a pu trouver la procédure à appliquer. « Ce que j’ai beaucoup moins vu, c’est comment gérer le côté émotionnel », explique-t-elle, « j’ai trouvé davantage de réconfort auprès de mes amies ».

UN MARCHÉ NOIR FLORISSANT

Restait encore la question de se procurer les pilules. L’OMS recommande d’abord l’usage d’une dose de Mifépristone, suivie d’une ou de plusieurs doses de Misoprostol, en fonction de l’avancement de la grossesse. Ce second médicament peut aussi être utilisé seul à des doses plus élevées. Néanmoins, le Chili n’autorise que l’usage premier du traitement, qui à la base est destiné à soigner les ulcères. Il faut donc se tourner vers le marché noir pour s’en procurer.

Taper « Misoprostol » dans un moteur de recherche suffit à faire remonter des dizaines d’annonces proposant envoi à domicile ou remise en main propre sur Santiago et d’autres grandes villes. Les prix peuvent atteindre 250 euros, une somme conséquente pour une Chilienne — la moitié de la population gagne moins de 500 euros par mois.

Il existe aussi le risque d’acheter de faux médicaments ou de recevoir de mauvaises instructions sur l’usage. Certains trafiquants conseillent par exemple d’introduire les médicaments par voie vaginale plutôt que sous la langue. Or il risque de ne pas se dissoudre complètement, ce qui constitue une preuve de la tentative d’avortement si des complications devaient mener à l’hôpital. Les médecins ont alors l’obligation légale de dénoncer la patiente, malgré la détresse et l’urgence de la situation.

Carla a pu se procurer les pilules grâce à son groupe d’amies. Elle ne sait pas exactement qui les lui a vendues. Son compagnon est allé les récupérer pour environ cinquante euros auprès de l’une de ces femmes, qui les a elle-même obtenues d’une autre. « Les médicaments passent de main en main. Une amie les donne à une amie qui les donne à une amie », confie la trentenaire. « L’idée est qu’on ne puisse pas remonter à la source, j’imagine ». Sur les réseaux sociaux il arrive aussi parfois de voir des messages de personnes proposant des médicaments à prix réduit, voire gratuitement.

L’interruption de grossesse s’est passée sans complication. Accompagnée de son compagnon, Carla a pris les doses recommandées de Misoprostol jusqu’à expulsion de l’embryon. Un procédé au cours duquel la femme peut perdre beaucoup de sang et qui reste douloureux durant plusieurs jours. Le risque d’être victime d’une hémorragie ou de développer une infection dans les semaines suivantes est également présent. L’avortement est la troisième cause de décès maternel au Chili. Carla assure pourtant n’avoir « pas eu si peur ». En paix avec sa décision, elle s’inquiétait surtout du risque « que cela ne fonctionne pas ou que les pilules soient fausses ».

AU MOINS 60 000 AVORTEMENTS PAR AN

Neuf mois plus tard, la jeune femme n’a pas gardé de séquelles physiques de l’acte. Elle pense peut-être même être de nouveau enceinte, cette fois d’un enfant désiré. Reste pourtant une certaine colère contre la société et le gouvernement. « Tout ce qui a rapport avec la sexualité est tabou, notamment le corps féminin. De quel droit les hommes s’autorisent-ils à décider si une femme devrait continuer ou non sa grossesse ? », s’interroge-t-elle avec colère.

Difficile d’estimer combien de personnes se retrouvent chaque année dans cette situation. Notamment, car l’usage correct des médicaments abortifs s’avère quasi indétectable. 60 à 70 000 femmes avorteraient clandestinement chaque année, selon une étude de l’Institut chilien de médecine reproductive (en espagnol, Instituto chileno de medecina reproductiva) datant de 2014.

En moyenne, 357 femmes sont placées chaque année sous le contrôle de la gendarmerie pour avoir provoqué leur propre avortement ou avoir aidé une autre personne à le faire, d’après le « rapport annuel sur les droits de l’homme au Chili » du Centre des Droits Humains (en espagnol, Centro de derechos humanos) de 2013. Note d’espoir, depuis le début des années 2000 les condamnations de femmes à des peines de prison sont en baisse. Elles sont passées de 88 en 2002 à 5 en 2012.

L’avortement est aussi facteur d’inégalité sociale. Les plus aisées peuvent se rendre dans un pays étranger ou dans certaines cliniques privées qui les aideront en échange d’une forte somme d’argent, sous couvert par exemple d’une appendicectomie. Celles qui n’ont pas les moyens se retrouvent à la merci de trafiquants de médicaments. En cas de complications, elles sont seules face à la peur de se rendre à l’hôpital et d’être dénoncées.

LA SOLIDARITÉ CONTRE LA CLANDESTINITÉ

Face aux risques pénaux et sanitaires, des femmes s’organisent à la manière d’un planning familial clandestin. Objectif : accompagner celles qui le souhaitent à avorter malgré la loi. En 2009, le collectif « Lesbienne et Féministe » a ainsi créé la Ligne Avortement (Linéa Aborto). Sous couvert du droit à l’information, des bénévoles divulguent, par téléphone, les informations nécessaires à la réalisation de l’intervention dans les meilleures conditions possible, en se basant sur les recommandations de l’OMS.

Depuis 2016, une autre association existe dans la continuité de la Ligne Avortement : « À la Maison Avec les Amies » (« Con las Amigas y en la Casa ») organise des ateliers ou des rencontres plus intimes avec celles qui souhaitent avorter ou se former à accompagner d’autres femmes à le faire. En l’espace d’un an d’existence, les bénévoles auraient déjà aidé environ 2 000 femmes.

« L’association est née de l’envie d’accompagner davantage, et de permettre à d’autres de prendre le relais », raconte Juana, l’une des bénévoles. Grâce à ce travail d’information, celles qui se retrouvent face au doute ou à la peur trouvent une oreille attentive. En lien avec des ONG internationales, l’association renseigne aussi sur les façons fiables de se procurer des pilules.

La loi chilienne n’est pas près de rendre obsolètes les missions de ces associations. Depuis 2003, neuf tentatives de revenir à un avortement légal sous certaines conditions ont eu lieu, en vain jusqu’à cette année. En août, le projet de loi « trois causes » (3 causales) du gouvernement de Michelle Bachelet a finalement été approuvé par le Tribunal constitutionnel après un long et sinueux parcours. Il a été promulgué le 14 septembre. Avant ça, il était totalement interdit d’avorter depuis 1989, lorsque la dictature d’Augusto Pinochet vivait ses dernières heures.

Cependant, cette nouvelle loi ne rend l’interruption de grossesse légale qu’en cas de risque vital pour la mère, de fœtus non viable ou de viol dans la limite d’un délai de douze semaines. « Ces cas sont largement minoritaires », estime Juana, « la majorité des femmes que nous rencontrons le font pour des raisons économiques ou parce que ce n’est simplement pas le bon moment ». Si la bénévole salue l’avancée, elle craint aussi que les « trois causes » rendent plus sévères les autorités avec les autres cas.

« L’ÉTAT SERA TOUJOURS PRO-VIE »

Ce projet de loi a été largement soutenu par la société civile. Plus des deux tiers des Chiliens sont en faveur de l’avortement pour les « trois causes », selon une enquête d’opinion réalisée entre avril et mai 2017 par le Centre d’étude publique (Centro de estudios públicos). Pourtant, d’après la même étude, seuls 21% de la population se dit en faveur de l’avortement libre. « Nous ne pensons même pas en arriver là, mais peut-être à la dépénalisation dans les futures années, afin que les femmes n’aient plus peur de se rendre à l’hôpital si quelque chose tourne mal », espère Constanza Fernández, de l’association Miles, qui milite pour les droits sexuels et de la reproduction.

Toutefois, avant de penser aux prochains combats, l’attention des associations se concentre dans un premier temps sur les élections présidentielles et parlementaires de 2018. Sebastián Piñera, candidat de centre droit et favori des sondages a déjà assuré qu’il reviendrait sur la loi, sans préciser les modifications qu’il apporterait. « L’État sera toujours pro-vie », a déclaré l’ancien président lors d’une réunion publique dans un quartier populaire de Santiago au lendemain de la validation des « trois causes » par le Tribunal constitutionnel.

D’autre part, plusieurs groupes de santé ont d’ores et déjà prévenu qu’ils ne pratiqueraient pas d’interruption de grossesse en vertu du droit à l’objection de conscience garanti par la nouvelle loi. C’est le cas du plus gros réseau de santé privé du Chili, l’Université Catholique CHRISTUS. Une décision renforcée par le Tribunal constitutionnel qui a inclus la possibilité de refus à échelle institutionnelle et non plus seulement personnelle, comme le prévoyait au départ le projet.

Reste aussi à déterminer les moyens qui seront alloués aux centres de santé qui accepteront de réaliser l’acte afin de former le personnel médical, et organiser les services. Les termes exacts d’application de la loi devraient être rédigés d’ici le mois de décembre. « Le chemin est long et ne vient que de commencer », conclut Carla.

“De quel droit les hommes s’autorisent-ils à décider si une femme devrait continuer ou non sa grossesse ? ” Parce qu’il s’agit d’une vie humaine qu’on supprime, peut-être ? Hommes ou femmes, on est tous concernés. Et je dis cela en étant moi-même une jeune femme.