Selon un bilan provisoire de l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR), 3693 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d’Outre-mer l’année dernière. C’est 45 de moins qu’en 2016, soit une baisse de 1,2%. Cette semaine dans « Jeu de cartes » nous avons décidé de nous intéresser aux routes qui serpentent à la surface de notre planète. Quels sont les pays qui possèdent les routes les plus dangereuses ? Quelles sont les différences en terme de réglementation routière à travers le monde ? Où se situe la France par rapport au reste du monde ? Autant de questions auxquelles nous nous efforcerons d’apporter des réponses dans une chronique, comme d’habitude, toute en cartes.

Chaque jour, près de 3500 personnes perdent la vie à cause d’accidents de la circulation, selon les chiffres les plus récents de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), basés sur les estimations sanitaires mondiales de l’OMS et le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde publié en 2015. En moyenne, on compte 1,3 million de morts sur les routes chaque année à travers le monde, dont seulement un peu plus de 386 000 automobilistes, et entre 20 et 50 millions de personnes subissant des traumatismes non mortels. Toujours selon l’OMS, les accidents de la route continueraient même de constituer la première cause de décès au monde chez les 15–29 ans.

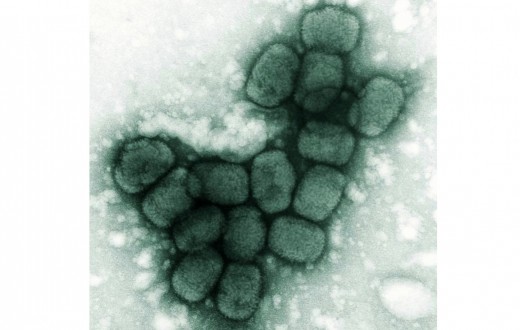

En avril dernier, les équipes de The Independent réalisaient la carte ci-dessus en se basant sur des données de l’OMS. Elle montre, un code couleur simple à l’appui, quel était le niveau de dangerosité moyen des routes des différents pays du monde en 2010. Ainsi, plus un pays y apparaît dans un ton foncé, plus ses routes sont considérées comme dangereuses.

Cette carte nous apprend que le pays aux routes les plus mortelles était alors l’Érythrée (avec 48,4 décès par an par 100 000 habitants). La République dominicaine (41,7 décès par 100 000 habitants), la Libye (40,5 décès par 100 000 habitants), la Thaïlande (38,1 décès par 100 000 habitants) et le Venezuela (37,2 décès par 100 000 habitants) constituaient le reste de ce top 5 macabre. La carte nous montre qu’il est aussi considéré dangereux de conduire au Brésil, en Équateur, au Kenya, au Laos, au Paraguay ou encore au Vietnam. De quoi corroborer les informations de l’OMS selon lesquelles près de 90% des décès sur les routes ont lieu dans des pays à revenu faible ou intermédiaire — bien qu’ils ne possèdent qu’environ 54% du parc mondial de véhicules. Le coût des accidents de la route est évalué à environ 3% du PIB dans la plupart des pays.

À l’inverse, les pays les plus sûrs du monde en la matière se révèlent être Saint-Marin (moins de 1 décès par 100 000 habitants), les Maldives (1,9 décès par 100 000 habitants), la Norvège (2,9 décès par 100 000 habitants), le Danemark (3 décès par 100 000 habitants), la Suède (3 décès par 100 000 habitants) et la Suisse (3,4 décès par 100 000 habitants). Notons également qu’en Europe de l’Ouest, les routes du Portugal apparaissent moins sûres que celles de ses voisins. Même chose en Amérique du Nord, où il est deux fois plus risqué de rouler aux États-Unis qu’au Canada.

Pour les dernières données disponibles en matière de mortalité routière, nous vous invitons à consulter cette carte interactive hébergée sur le site de l’OMS.

À la vue de ces cartes, il est tentant d’établir une corrélation entre le niveau de développement des pays, le revenu moyen et l’efficacité (voire la simple existence) de politiques publiques visant à sensibiliser les usagers aux dangers de la route. Selon les données proposées dans une étude, mentionnée dans un article de The Atlantic paru en février 2014, les accidents de la route font seulement moitié moins de morts que le cancer dans 21 pays d’Afrique (de la Namibie à la Tanzanie). En revanche, du côté du pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), aux États-Unis ou en Corée du Sud par exemple, le cancer se révèle en moyenne près de 10 fois plus mortel.

Qu’en est-il en France ? Si l’hexagone continue de se maintenir dans la moyenne européenne en matière de mortalité routière, nous sommes encore loin de l’objectif de moins de 2 000 décès par an d’ici 2020. 2013 enregistrait pourtant un plus bas historique. Avec 3427 morts sur la route, la France enregistrait une baisse particulièrement remarquée de 11 % par rapport à 2012. Une bonne nouvelle qui s’inscrivait dans la lancée d’une décennie de baisse. Par la suite, l’hexagone aura malheureusement connu trois années consécutives de hausse du nombre d’accidents corporels, du nombre de blessés et enfin du nombre de blessés hospitalisés.

La courbe s’est finalement de nouveau inversée en 2017 : le nombre de morts sur les routes a reculé de 1,2 %. L’année dernière, 3693 personnes sont décédées sur les routes de France selon le bilan annuel provisoire de la Sécurité routière — incluant pour la toute première fois l’Outre-mer (237 victimes). À noter que les accidents (61 570), de blessés (77 476), mais aussi d’hospitalisations (29 252) sont en hausse.

La première cause des accidents mortels de 2017 ? Une « vitesse excessive ou inadaptée », suivie de « la surconsommation d’alcool », qui connaît une légère hausse, puis du « non-respect des règles de priorité », qui connaît lui une légère baisse. À la suite de la publication de ces résultats, Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la Sécurité routière, a déclaré « se réjouir d’avoir sauvé des vies », mais souhaiter qu’elle « soit plus tranchée » : « pour nous, c’est plutôt une stabilité baissière ».

(Source : OMS) cliquez pour agrandir

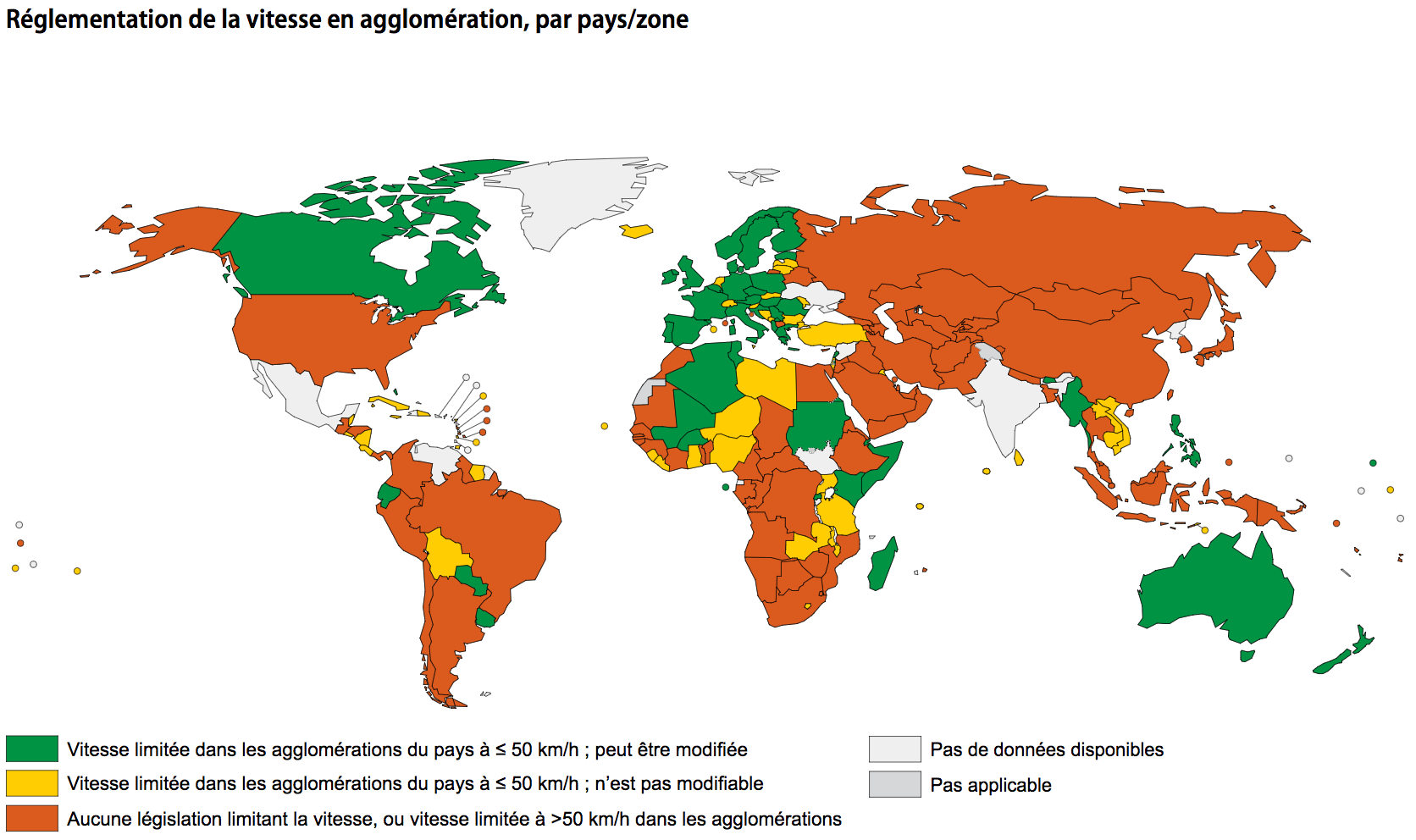

Le nombre de décès sur les routes est une chose, les différents moyens mis en place par les États pour tenter d’endiguer ce fléau en sont une autre. Notre seconde carte, tirée du Rapport 2015 de situation sur la sécurité routière dans le monde de l’OMS, s’intéresse à ce qui est certainement la plus basique d’entre elles : les limitations de vitesse.

La plupart des pays du monde ont adopté un éventail de vitesses maximales sur les différents types de routes afin d’éviter de trop nombreux accidents automobiles. Pourtant, les motivations ont parfois été plus pratico-pratiques qu’autre chose. C’est par exemple le cas chez nous, en France, où les limitations de vitesse sur les autoroutes, misent en place dans le courant des années 1970, ont avant tout vu le jour dans le but de réaliser des économies de carburant (conséquence directe de la crise pétrolière de 1973).

Dans la majorité des pays de l’Union européenne (UE), les législations en matière de vitesse sur les routes ont été harmonisées. Ainsi, il est d’usage que l’on ne dépasse généralement pas la vitesse de 50 km/h en ville (même si des voies aménagées permettant de relever cette limite existent parfois). De plus, la plupart des pays sont dotés de dispositifs sanctionnant automatiquement les usagers conduisant à vitesse excessive (par exemple de radars fixes).

En revanche, nous pouvons constater que dans la plupart des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique centrale et du Sud, pas question de rouler à 50 km/h en ville. En effet, comme l’explique l’OMS, seuls 47 pays (environ 950 millions de personnes) respectent les « deux critères législatifs en matière de meilleures pratiques de gestion de la vitesse en agglomération », c’est-à-dire une « limitation nationale à 50 km/h » en ville et l’attribution aux autorités locales d’un pouvoir « pour réduire cette limite afin de garantir la sécurité à des endroits précis ».

Ajoutons que l’UE se caractérise aussi par ses limitations de vitesse sur autoroute qui sont, de loin, les plus élevées au monde. Et si la plupart des pays ont une vitesse maximale sur réseau autoroutier fixée à 120 km/h (Suisse, Belgique) ou 130 km/h (France), en Pologne et en Bulgarie, cette limite monte à 140 km/h. De plus, en Allemagne, certains tronçons de l’« Autobahn » n’affichent carrément aucune limitation de vitesse – une exception que le pays ne partage qu’avec le Territoire du Nord de l’Australie. À l’autre extrême se trouve la Norvège où la vitesse maximale sur autoroute n’est que de 100 km/h.

Précisons que sur le continent nord-américain permet la vitesse maximale autorisée tend à varier selon les États. Allant de 40 km/h à 72 km/h en zone urbaine, elle sera limitée entre 95 km/h à 130 km/h sur autoroute — la moyenne se situant aux alentours des 113 km/h (soit 70 mph). Les États du Nord-Est (où se situe le couloir BosWash) adoptent une limitation plus faible (105 km/h en moyenne), à l’inverse le Texas peut se targuer d’avoir la limitation la plus élevée (130 km/h).

Pas question en revanche de chercher à réaliser des pointes de vitesse au Bhoutan ou dans la province canadienne du Nunavut. La vitesse maximale sur toutes les routes dans ces deux régions du monde étant fixée à 70 km/h.

(Source : OMS) cliquez pour agrandir

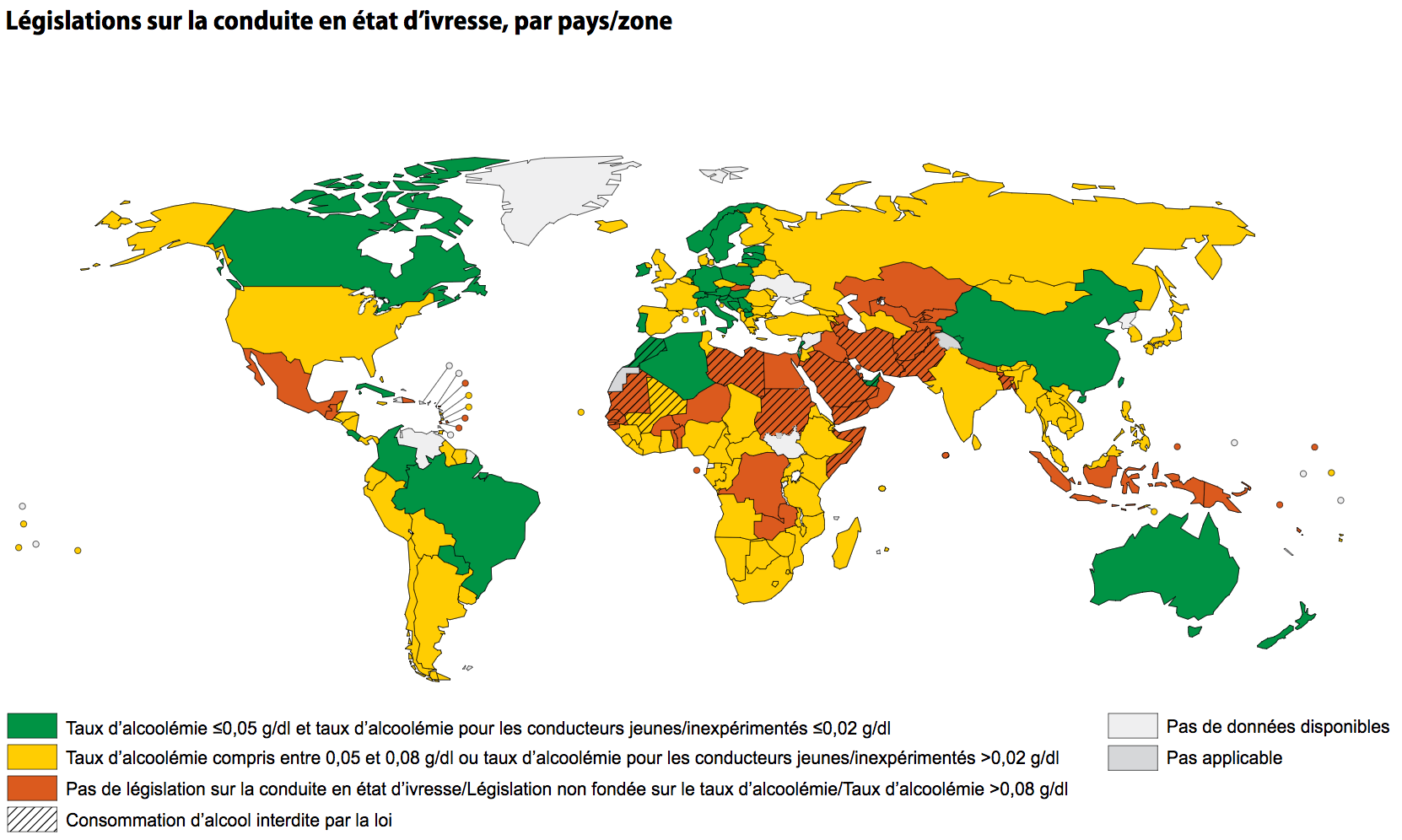

La seconde mesure qui vient à l’esprit en termes de prévention des accidents de la route est très certainement l’existence de lois concernant l’alcool au volant. La carte ci-dessus, tirée du Rapport 2015 de situation sur la sécurité routière dans le monde de l’OMS.

On y apprend que seuls 34 pays se sont dotés d’une réglementation nationale sur la conduite en état d’ivresse qui fixe « un seuil d’alcoolémie inférieur ou égal à 0,05 g/dl, ainsi qu’une limite plus basse pour les conducteurs jeunes et inexpérimentés fixée à 0,02 g/dl », ce que l’OMS juge être « la meilleure pratique ». Les pays dits « à revenus élevés » apparaissant cependant bien plus susceptibles d’imposer un seuil légal d’alcoolémie à 0,05 g/dl que les pays à « revenus faibles » ou « revenus intermédiaires » — 21 d’entre eux sont situés dans la région européenne. Il est particulièrement inquiétant d’apprendre que, selon l’OMS, seuls 46 pays jugent qu’ils sont « dotés de bonnes mesures en la matière ».

(Source : OMS) cliquez pour agrandir

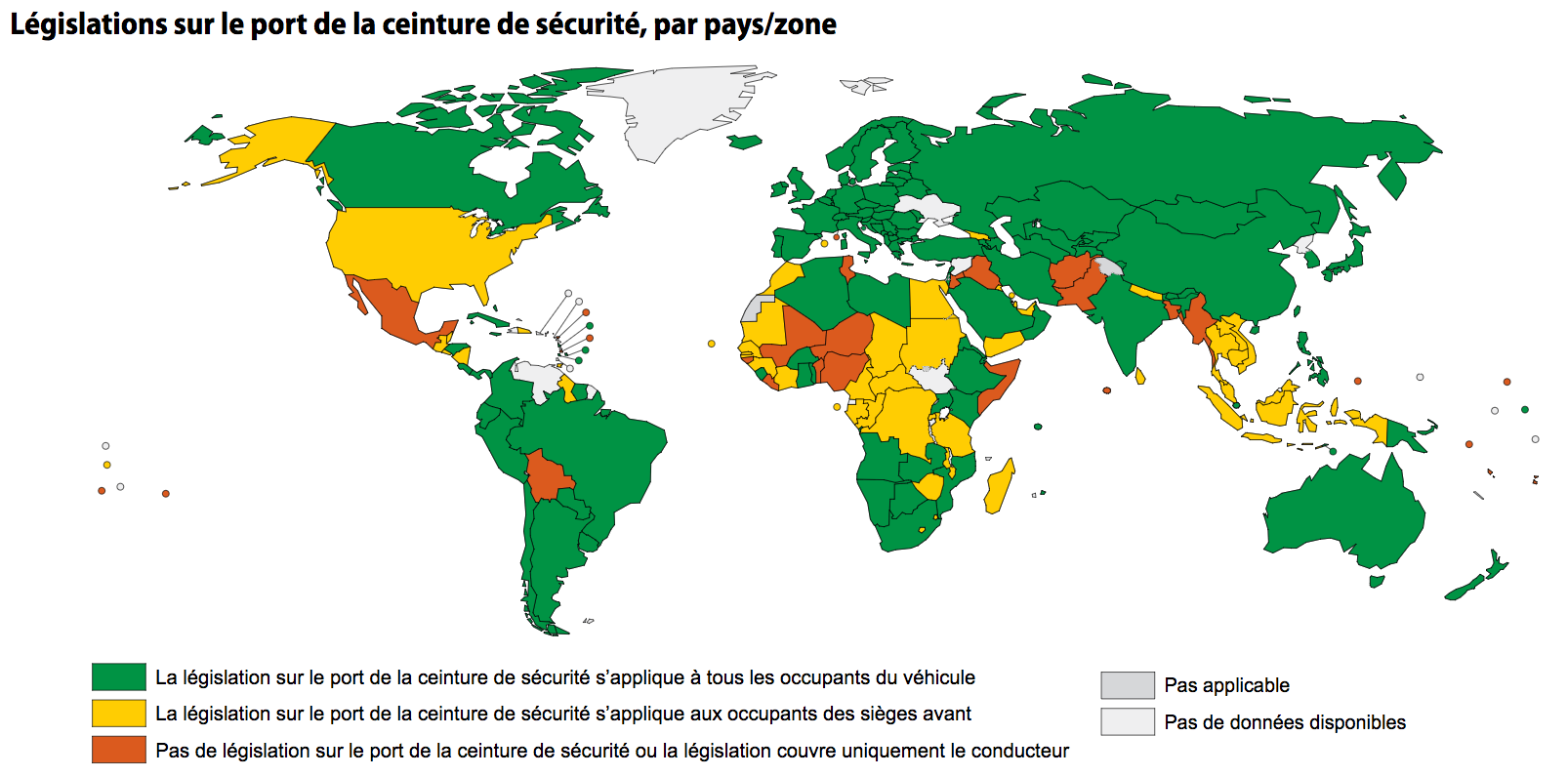

Ne pas attacher sa ceinture de sécurité « constitue pour les occupants du véhicule un facteur de risque majeur de traumatismes et de décès dus aux accidents de la circulation ». L’OMS n’a de cesse de le répéter, le port de la ceinture de sécurité « réduit le risque d’un traumatisme mortel de 40 à 50 % pour le conducteur et le passager du siège avant », et « de 25 à 75 % pour les occupants installés à l’arrière ».

Pourtant, de nos jours des lois exhaustives relatives au port de la ceinture de sécurité couvrant l’ensemble des occupants ne sont en vigueur que dans 105 pays du monde (et ne concernent donc qu’environ 67% de la population mondiale). Pire encore, seuls 52 pays considèrent être « dotés de bonnes mesures en la matière ».

Selon l’OMS, en 2013 seuls 28 pays (soit 7% de la population mondiale) disposaient d’une législation de sécurité routière dite complète, c’est à dire couvrant les cinq principaux facteurs de risque d’accident que sont « la conduite en état d’ébriété », « les excès de vitesse », « le non-port du casque pour motocyclistes », « le non-port de la ceinture de sécurité » et « la non-utilisation de dispositifs de sécurité pour les enfants ». En parcourant le rapport de 2015, on apprend que les choses ont évolué dans le bon sens ces dernières années : ainsi, ce sont 17 pays (environ 5,7% de la population mondiale) qui ont depuis modifié leur législation pour la mettre en conformité avec les meilleures pratiques en matière de facteurs de risque.

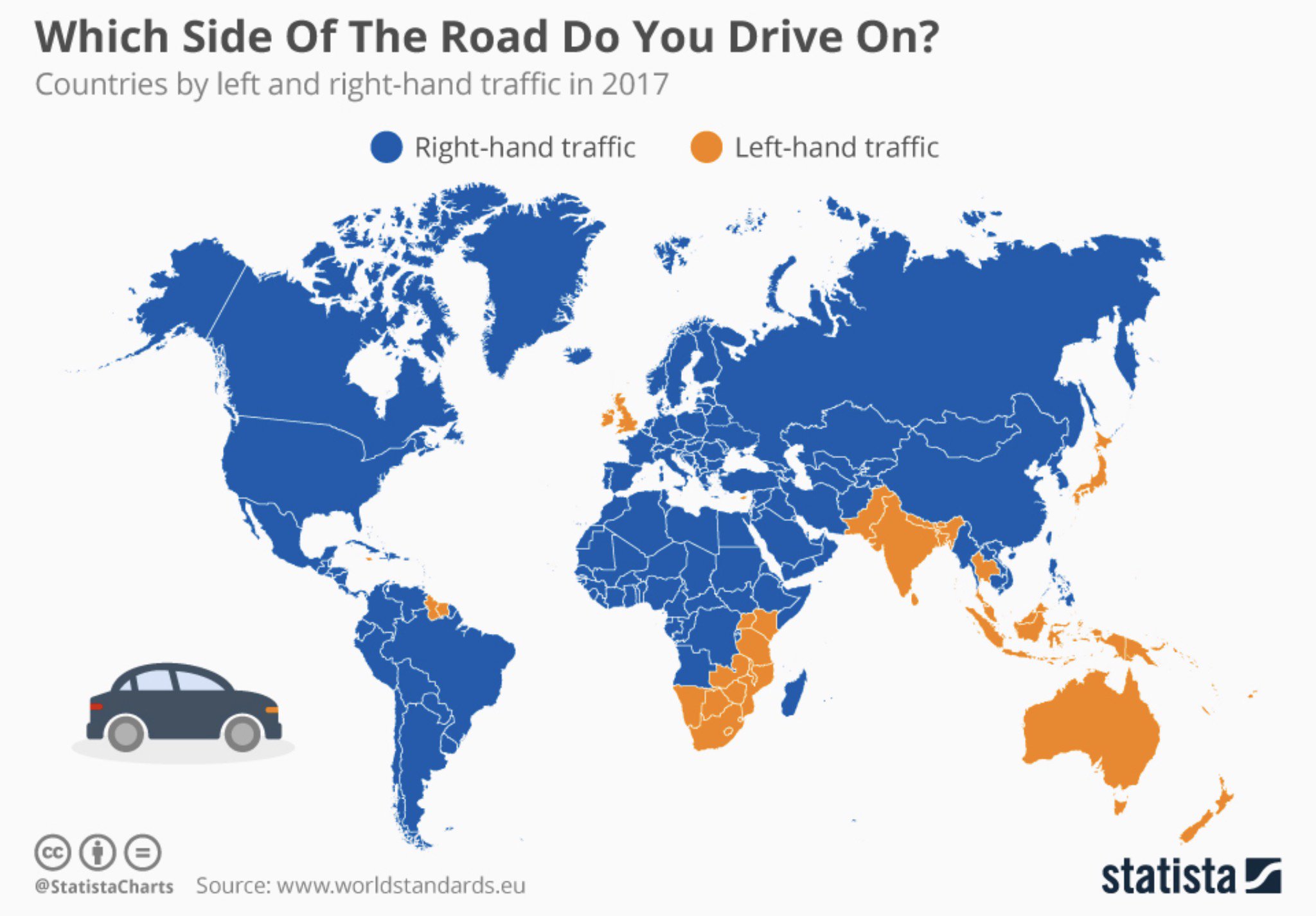

En bleu les pays où l’on roule à droite, en orange les pays où l’on roule à gauche.

(Source : World Standards) cliquez pour agrandir

Enfin, pour l’anecdote, saviez-vous qu’il existe dans le monde plus de 80 pays et régions autonomes ou semi-autonomes où l’on conduit à gauche ? Notre dernière carte permet clairement de s’apercevoir des réminiscences de l’héritage colonial de feu l’Empire britannique. La majorité de ses anciennes colonies conduisent toujours à gauche, alors que les États-Unis, l’Amérique latine ou encore les pays européens conduisent tous à droite. Cela impacte également la manière dont les voitures sont agencées — comprendre : le côté duquel sera installé le siège conducteur.

Le sujet vous intéresse ? Nous vous invitons à consulter les multiples cartes sur le sujet proposées en accès libre sur le site de l’OMS. Pour les anglophones, n’hésitez pas à consulter le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015. Et si ce sont les statistiques sur la situation en France qui vous intéressent, vous pouvez vous rendre sur le site de l’association Prévention Routière. Bonne lecture.

Pingback: Abkhazie : Le port de la ceinture de sécurité bientôt optionnel en ville | 8e étage