« Ta mère est une pute. Ton père, un assassin ». Ces mots, durs, terribles, insoutenables pour des gamins, on leur a craché à la figure tout au long de leur enfance. Parfois, ils les entendent encore aujourd’hui, plus de quarante ans après être nés dans l’enfer de la Guerre du Vietnam.

Au pays, ils sont les My Lai, que l’on pourrait traduire par métis, mais en dehors des frontières vietnamiennes, on emploie plus communément la dénomination Bui Doi, « poussière de vie ». Au début, dans les années 1930, cette expression faisait référence aux populations venues tenter leur chance dans les villes pour échapper à la famine des campagnes. Si le terme désigne également les enfants de la rue ou les jeunes membres de gang, âmes errantes, anonymes et sans avenir, la comédie musicale Miss Saigon, transcription au cœur du conflit vietnamien du Madame Butterfly de Giacomo Puccini, lui a donné un nouveau sens, une nouvelle résonance, principalement aux États-Unis. Les Bui-Doi deviennent ces centaines, ces milliers d’enfants amérasiens, nés de l’union entre une Vietnamienne et un soldat américain, engagé sur les champs de bataille qui voient s’affronter les forces armées américaines – alliées au Sud-Vietnam – et le Nord-Vietnam communiste.

DES ENFANTS DE LA GUERRE

En 1954, au lendemain de la guerre d’Indochine qui précipite la fin de l’empire colonial français dans cette région de l’Asie, les États-Unis décident d’ignorer les accords de Genève qui prévoient des élections libres dans la péninsule du Vietnam, alors divisée en deux. La crainte de voir Hô Chi Minh, principal ouvrier de l’indépendance du pays, remporter le scrutin et mettre en place une société communiste motive en effet l’intervention de l’administration Eisenhower, qui permet la création de la République du Vietnam au sud, ainsi que l’établissement d’une mission militaire destinée à entraîner son armée. À partir de 1964, alors que le FLN, le Front de Libération du Sud-Vietnam, multiplie les offensives, les États-Unis s’engagent dans la guerre au nord, avant de déployer des troupes dans le sud l’année suivante. Jusqu’au début du retrait des forces armées en 1973, plus de deux millions de soldats américains prendront part aux combats.

Le 3 avril 1975, quelques jours à peine avant la prise de Saigon par l’armée nord-vietnamienne, qui marque la défaite américaine, le président Gerald Ford lance l’opération Babylift : 3 000 garçons et filles, abandonnés par leur famille aux troupes américaines dans l’espoir de les sauver, mais aussi des orphelins et des métis, nés de père GI, que les États-Unis refusent de laisser « aux griffes du communisme », sont évacués du territoire. Au pays, l’opération est assimilée à un kidnapping massif, une démonstration de l’impérialisme américain. Pour les familles qui les ont adoptés, il s’agit au contraire d’un sauvetage héroïque. L’histoire, en revanche, oublie le plus souvent les enfants américano-vietnamiens qui sont restés derrière, au milieu des cendres encore fumantes du conflit vietnamien : « La guerre n’est pas finie quand elle s’achève, certaines images ne s’effacent jamais, ce sont celles des visages de ces enfants, ceux que nous avons laissés derrière », rappellent les paroles de la chanson justement intitulée Bui Doi, au milieu du spectacle Miss Saigon.

Tous racontent la même histoire, ou presque. Les mots, et les maux, se répètent, témoignage après témoignage, comme une insupportable rengaine. Ils partagent les mêmes douleurs, le même fardeau. L’abandon, l’exclusion d’une société qui les rejette, le sentiment de ne pas être chez soi, la difficulté d’accéder à l’éducation, les boulots les plus ingrats, et par-dessus tout, l’absence d’un père, le déchirement et le traumatisme que cela peut causer lorsque l’on se voit répéter, jour après jour, qu’on est un étranger. Pour ces enfants aujourd’hui devenus adultes, le temps a passé. Les plaies, elles, sont toujours béantes, près d’un demi-siècle plus tard. La couleur de leur peau, la forme de leurs yeux, leur implantation capillaire ou encore les taches de rousseur qu’ils peuvent avoir sont autant de témoignages de leurs origines. Manifestes, criantes, impossibles à camoufler, à dissimuler.

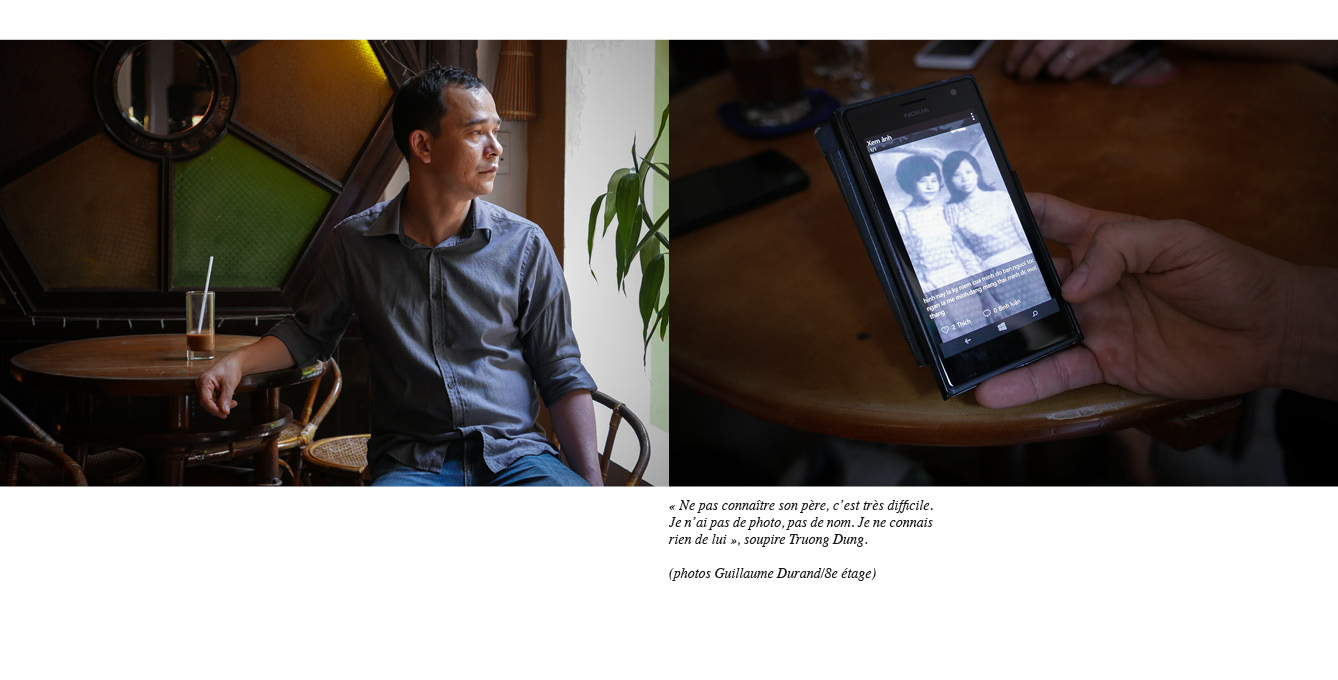

Tous sont nés à la fin des années 1960, ou au début des années 1970 et, très vite, ils ont dû apprendre à vivre avec leurs différences : « Avec les autres enfants, la discrimination était constante, on me traitait de nègre, de fils d’Américain, on me jetait du sable au visage », se rappelle Tran Van Hai, né dans la province de Ninh Thuan, en 1971. « Grandir comme ça a été difficile. Petit, je me battais beaucoup, tout le monde disait que mon père était un assassin, que je n’étais pas Vietnamien comme les autres, et c’est un fardeau que je porte depuis, un complexe qui perdure année après année », poursuit Truong Dung, lui originaire de Da Nang, là même où le premier contingent américain débarqua en 1965. Bui Tien Dung, aujourd’hui vendeur de rues, évoque lui aussi cette torture quotidienne : « J’ai très vite été pris à parti, battu, frappé, puni, simplement en raison de mes origines, de la minorité dont je fais partie. La violence était physique, bien sûr, mais aussi psychologique ».

Parfois, ces « poussières de vie » sont le résultat d’un amour impossible au cœur de l’horreur de la guerre. Le plus souvent, celui d’une union éphémère, d’une relation tarifée, ou même d’un viol, et à la cruauté des autres enfants vient s’ajouter la dure réalité de la vie pour les Bui Doi : « Je ne connais rien de ma mère, qui m’a laissée alors que je n’avais que sept jours, comme beaucoup d’autres l’ont fait à cette époque et dans cette situation. Elle ne voulait pas d’une métisse. C’était une fille de bar, devenue la maîtresse d’un Américain », confie Tran Thi, des sanglots dans la voix, sans pouvoir retenir ses larmes, avant de s’évanouir, la douleur étant trop intense quand vient le moment d’évoquer son passé. Certains, les plus chanceux, grandissent avec leur mère biologique, mais la plupart sont en effet abandonnés à la naissance, la honte étant trop forte pour celles qui ont aux yeux des autres trahi la nation. Parfois, la vérité est plus vicieuse encore : Faithe Chu, qui vit aujourd’hui aux États-Unis, a grandi avec la conviction d’avoir été sauvée des rues de Saigon, aujourd’hui rebaptisée Hô Chi Minh-Ville, par la femme qui l’a élevée, sa mère adoptive. Elle attendra dix-huit années pour que celle-ci lui avoue être en réalité sa vraie mère, trop longtemps effrayée et honteuse d’avoir donné naissance à la fille d’un Américain.

COMMUNAUTÉ, RENAISSANCE ET DEUXIÈME CHANCE

Aux États-Unis, les premières générations d’adoptés aspirent également à renouer avec leurs racines, qu’il s’agisse de leur mère au Vietnam ou de leur père américain. Trista Goldberg, arrivée à Philadelphie à sa naissance, avant même l’opération Babylift, fonde ainsi en 2003 l’organisation Operation Reunite, qui tente de venir en aide à tous les réfugiés à la recherche de leurs origines, notamment aidée par les avancées technologiques et les différentes compagnies qui proposent depuis quelques années des tests ADN : « Après avoir retrouvé la trace de ma mère, je me suis dit que d’autres adoptés pouvaient espérer entamer la même démarche. J’ai décidé de leur venir en aide, d’abord en permettant une connexion entre nous tous, en organisant des réunions, puis un voyage au Vietnam, et enfin en rendant plus accessibles les kits de test ADN ».

Cette quête commune renforce les liens de la communauté vietnamienne aux États-Unis, et en tisse de nouveaux au pays : « Pendant longtemps, nous ne nous connaissions pas. Mais ce sont nos frères d’Amérique qui se sont regroupés en premier, et qui sont entrés en contact avec le plus grand nombre d’entre nous. Nous partageons les mêmes idées, les mêmes histoires, et nous avons pu enlever un poids énorme de nos épaules. À chaque fois que l’on se retrouve, on se sent un peu “sauvé” », précise Bui Tien Dung. « La communauté, la réunion, le partage avec mes frères, c’est important. Il nous suffit de nous regarder dans les yeux pour comprendre l’histoire de chacun. C’est une aide précieuse pour continuer à vivre », ajoute Nguyen Van Phuc, dont la mère, propriétaire d’un petit bateau, vendait de la nourriture aux soldats. À Hô-Chi-Minh, ils se rencontrent plusieurs fois par an, faisant parfois des centaines de kilomètres, pour parler, échanger, se confier. Bien souvent, les larmes coulent, mais l’écoute, les étreintes, et l’amour de cette nouvelle famille leur permet de s’accepter chaque jour un peu plus.

« Mes yeux, mon nez, sont différents. Ils me rendent très belle, même si cela m’a valu beaucoup de moqueries plus jeune. Je suis devenue plus forte, plus confiante. Je me regarde dans le miroir et me dis que je suis belle, que je peux faire ce que je veux. Il faut d’abord réussir à s’accepter », insiste Nguyen Thi Thuy, qui n’a jamais vraiment reçu l’amour de ses grands-parents, avec qui elle a grandi sans pour autant être acceptée. « Mon grand-père avait honte de moi, et j’ai longtemps eu honte moi aussi. Pour moi, pour mes frères obligés de prendre les pires boulots qui soient. Mais je suis désormais de l’autre côté de mon existence. J’ai demandé mes papiers en 2006. J’aimerais que les gouvernements de mes deux pays se prennent la main et nous aident à rentrer chez nous, aux États-Unis ».

UNE QUÊTE D’IDENTITÉ SEMÉE D’OBSTACLES

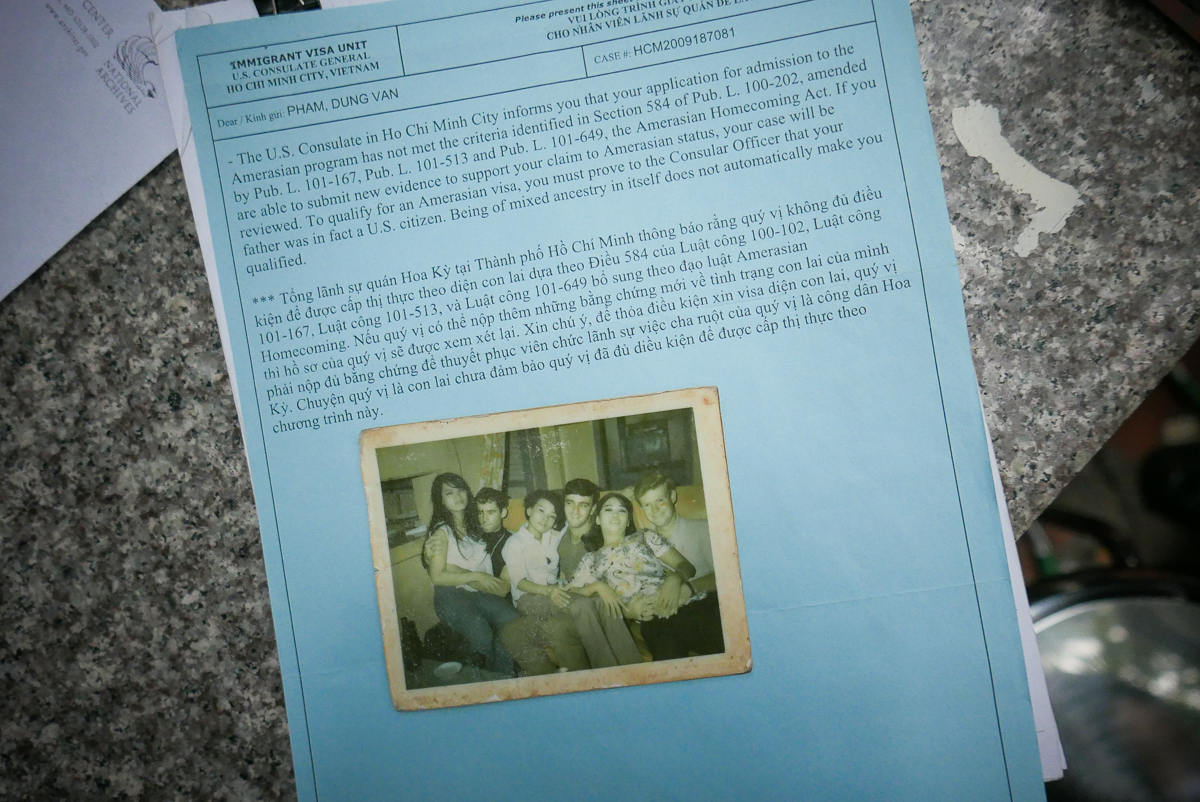

Après quatre décennies passées au Vietnam, tous l’affirment haut et fort, ils sont Américains : « Ces origines, c’est la faute de nos pères, pas la nôtre. On a blessé nos corps, nos cœurs, nos âmes. Il demeure une plaie qui ne cicatrisera pas. À cause de tout ce que j’ai subi, j’ai toujours considéré que j’étais Américain. C’est la terre de mon père, c’est là-bas que je devrais être », affirme Tran Van Hai. Tous veulent en effet « rentrer chez eux », aux États-Unis, pour commencer une nouvelle vie : « La terre natale de nos mères s’est refusée à nous toute notre vie, alors nous rêvons de celle de nos pères. Ils en ont acceptés certains, pas tous, mais c’est là qu’est notre espoir », poursuit Bui Tien Dung. Conscients du destin tragique de ces enfants oubliés, les États-Unis adoptent en 1987 l’Amerasian Homecoming Act, qui prévoit pour chacun d’entre eux l’obtention gratuite d’un visa. Si au début, le visage de ces Amérasiens, si différents de celui des autres, suffit pour décrocher le précieux sésame, la porte d’entrée se referme petit à petit dès le début des années 1990.

Orphelins, sans-abri livrés à eux-mêmes, ces métis américano-vietnamiens deviennent un laissez-passer en or pour les riches familles vietnamiennes qui veulent s’acheter une nouvelle vie aux États-Unis, et des proies faciles pour les trafiquants. Beaucoup d’entre eux sont payés pour reconnaître une fausse famille. Rapidement, de plus en plus de preuves sont demandées aux candidats à l’exil. Ces derniers paient aussi, peut-être, les difficultés d’intégration et d’adaptation de leurs prédécesseurs : le rêve américain est pour beaucoup une désillusion, au même titre que les retrouvailles avec des familles qui ne sont pas toujours prêtes à accepter ces hommes et ces femmes surgis d’un passé si lointain. Au total, 21 à 25 000 d’entre eux (accompagnés d’environ 75 000 proches) posent leurs valises principalement entre Los Angeles, San Jose, Houston, San Francisco et Dallas, notamment aidés par les différents programmes qui tentent de réunir ces familles éparpillées sur deux continents.

Dès 1992, 80% des demandes sont rejetées pour fraude, et en 2014, seuls treize parviennent à valider leur visa. Au Vietnam, une fois réglé le problème de l’obtention de papiers d’identité, véritable parcours du combattant qui mène parfois certains d’entre eux à falsifier un acte de naissance, reste à mener l’enquête, plus laborieuse encore, qui permettra de retrouver la trace du père. Autant d’obstacles souvent insurmontables pour les Bui Doi. Lors de ces réunions à Hô Chi Minh, ou les rares fois où un média s’intéresse à leur histoire, tous viennent, pleins d’un nouvel espoir pourtant déçu à maintes reprises, les mains chargées de tous les documents qu’ils ont pu réunir. Une vieille photo d’un soldat, un prénom gribouillé sur un morceau de papier, le nom du club ou leur mère travaillait comme danseuse, la lettre manuscrite d’un vétéran, sceptique, qui demande la confirmation de sa paternité par un test ADN, l’avis de décès d’un militaire, ou encore, par dizaines, les refus américains de leur accorder un visa pour les États-Unis. Mais la plupart du temps, il ne subsiste rien de ces années si lointaines.

Au lendemain du départ des troupes américaines, les Vietnamiennes qui ont mis au monde des Bui Doi tentent invariablement d’effacer les traces du déshonneur qu’elles ont porté au plus profond d’elles-mêmes. Les photos, les lettres, les documents sont presque systématiquement brûlés, pour éviter les possibles représailles des autorités. Sans acte de naissance, les « poussières de vie » sont des anonymes, sans papiers, sans identité, au ban de la société. Ils ne sont rien, ni personne, et ne disposent d’aucune arme pour se défendre, d’aucun outil pour savoir qui ils sont et d’où ils viennent. Ils ne rêvent que d’une chose, découvrir qui est leur père, et le rejoindre : « Ne pas connaître son père, ne pas avoir pu le rencontrer jusque là, c’est très difficile. Je n’ai pas de photo, de nom. Maintenant que je suis père moi-même, cela rejaillit avec force. Je ne connais rien de lui, et je voudrais apprendre », soupire Truong Dung. « Savoir qu’il existe, ça me donne l’énergie pour continuer de vivre. Je n’ai qu’une envie, qu’un désir, aller là-bas, et le rencontrer », poursuit Tran Thi.

L’amour pour cette ombre, ce fantôme du passé, est inconditionnel, malgré l’absence, bien souvent, d’un visage, ou même d’un nom, et surtout le départ, sans un regard en arrière, de ces hommes : « Jeune, je détestais ces soldats venus mettre nos mères enceintes avant de quitter le pays. Quand j’ai grandi, j’ai commencé au contraire à me sentir fier de partager le sang de cet homme, de porter en moi différentes racines. Je ne lui en veux plus. C’était la guerre, ils étaient jeunes, et beaucoup ont fait des erreurs. Ils ont fait l’amour et sont repartis parfois sans savoir qu’ils laissaient des enfants derrière. Je lui ai pardonné. Mais personne ne reconnaît mes origines, mon sang. Je veux savoir qui il est, le voir, lui parler, connaître son histoire, marcher à ses côtés », confie Bui Tien Dung.

« Je meurs de le rencontrer, de lui dire que je l’aime, de lui raconter mon histoire, comment les gens me regardaient, me dévisageaient, m’insultaient », ajoute Nguyen Van Phuc. Grâce au travail d’organisations comme Operation Reunite, l’histoire trouve parfois un dénouement heureux, et plusieurs dizaines de Bui Doi ont pu identifier leur père, et commencer à se reconstruire. Parfois même, les démarches sont entamées à l’autre bout du monde par des vétérans qui, au crépuscule de leur existence, sont rattrapés par ces souvenirs longtemps enfouis.

En 1968, à 21 ans, Jim Reischl arrive sur la base de l’armée de l’air de Tan Son Nhut, où il travaille dans l’administration du centre de messages. Il rencontre peu après Hoa, hôtesse dans un bar, lors d’une tournée en ville avec d’autres soldats : « Nous avons commencé à passer la plupart de notre temps ensemble, et nous nous sommes même installés dans un petit appartement. À mon départ, en juillet 1970, Hoa m’a annoncé qu’elle était enceinte, mais je ne l’ai pas cru, beaucoup de Vietnamiennes disaient ça aux GI’s pour pouvoir rejoindre les États-Unis », se rappelle-t-il. Après un second divorce en 2005, il décide de partir à sa recherche. Il la retrouve finalement en 2014, 45 ans après lui avoir dit adieu, grâce à l’aide d’un journaliste qui publie son histoire ainsi qu’une vieille photo dans le journal Touri Tre : « J’ai appris qu’elle était réellement enceinte à l’époque. J’étais heureux, mais aussi triste à l’idée de l’avoir laissée traverser ça toute seule », ajoute-t-il.

À l’époque, Hoa n’a que 19 ans et confie sa petite fille à une amie pour qu’elle l’emmène à l’orphelinat, pensant qu’elle pourrait lui rendre visite. Elle ne l’a jamais revue depuis ce jour-là : « Nous la cherchons, nous essayons, par tous les moyens à notre disposition, de la retrouver », soupire Jim. Comme cette enfant, ils sont encore des centaines de Bui Doi à ne rien connaître, ou presque, de leur histoire. À attendre le jour où ils obtiendront des réponses à leurs questions. Le jour où, enfin, ce cauchemar sans fin laissera place à un nouveau jour où le crime d’être né avec dans les veines le sang d’un Américain, enfin, n’en sera plus un.

0 commentaires