En Suisse, quand on parle d’emmental, il n’est pas forcément question de fromage. C’est aussi le petit nom que les Helvètes donnent aux centaines de kilomètres de galeries souterraines du pays. Cet État, qui clame sa neutralité depuis 200 ans, dispose de près de 300 000 bunkers, qui pourraient théoriquement abriter 118% de sa population en cas d’attaque nucléaire.

(Photo Déborah Bertier/8e étage)

Jean-Baptiste Grand stoppe sa voiture sur un étroit bas-côté, le long de la haute paroi rocheuse. Un mètre plus loin, une petite porte, camouflée dans la pierre, échappe aux regards des automobilistes pressés. Une fois le seuil franchi, la température chute aux alentours de 12°C et une forte odeur d’ammoniaque vient picoter les narines. Ici, l’humidité est proche de 100%. Un paradis pour les 10 000 meules de fromage qui maturent durant plusieurs mois dans cette cave peu commune, en Suisse. « Goûtez, vous allez voir ! », exhorte le directeur commercial de la fromagerie Huguenin, tendant une fine carotte de gruyère. En lieu et place des emmentals, Vacherins fribourgeois et autres fromages à raclette ou à fondue, se trouvaient encore, voilà 10 ans, munitions, matériel d’infirmerie, salle de radiologie… Car cette cave d’affinage a été installée dans le Fort de la Tine, un ancien bunker, construit au moment de la Seconde Guerre mondiale.

Des abris militaires comme celui-ci, il en existe partout en Suisse. Environ 20 000, dit-on. Étrange pour un petit pays qui clame sa neutralité depuis 1815. « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Cette locution aura rarement semblé plus à propos. La folie des bunkers s’est emparée de la Suisse lors du dernier conflit mondial, alors que le pays était enserré entre Hitler, au nord, et Mussolini, au sud. Un engouement qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de la guerre froide. Les soldats ont ainsi creusé un joli rideau de fortifications aux frontières. Mais également des centaines de kilomètres de galeries dans les contreforts des Alpes. Le dernier bastion de résistance, au cœur de la montagne, qu’on appelle ici « Réduit national ».

DE L’INUTILITÉ ACTUELLE DES ABRIS MILITAIRES

Maurice Lovisa affirme avoir visité la totalité, ou presque, de ces abris souterrains. Cet architecte, spécialiste des fortifications militaires, a contribué à dresser l’inventaire de ces ouvrages, dont l’utilité pose aujourd’hui question. « Personne ne sait trop quoi faire de ces casemates, avoue-t-il. L’armée a donc décidé d’en placer certaines en vente ». À Obergösgen, dans le canton de Soleure, au sud-ouest du pays, une « ancienne installation militaire » a par exemple récemment fait son apparition au milieu des annonces immobilières. Cet ancien hôpital de l’armée, de 29 779 m², construit en 1975 sous une école, se troque aujourd’hui contre la modique somme de 3,56 millions de francs suisses (soit 3,257 millions d’euros). Il pourrait ensuite être transformé en parking. Ou en local de stockage peut-être. Qui sait ?

Tout comme le Fort de la Tine, et bientôt, cet ancien hôpital, certains bunkers ont désormais une seconde vie. Ces reconversions sont hétéroclites. Certains abris ont été aménagés en cave à champignons, d’autres ont été convertis en grange par des agriculteurs, des bibliothèques y entreposent livres ou films… Certains sont volontairement maintenus inoccupés pour des raisons écologiques, car ils sont devenus le refuge de chauve-souris. D’autres encore sont transformés en centre de stockage de données. À proximité du village d’Attinghausen, dans le canton d’Uri, la société Deltalis a par exemple implanté un centre de données de quelque 15 000 km². Stocker des données dans un bâtiment creusé à même la roche, au cœur des Alpes, a quelque chose de rassurant. Face aux montagnes suisses, les espions n’ont qu’à bien se tenir !

CES PASSIONNÉS (UN PEU FOU) QUI RACHÈTENT DES BUNKERS

Pourtant, nombre de ces bunkers ne seront jamais réhabilités. « La majorité d’entre eux sont en fait sinistrés et plus de 90% sont désaffectés. Souvent, ces ouvrages ont été bâtis en zone non constructible. Il est donc impossible d’obtenir un permis de construire pour une reconversion », explique Maurice Lovisa. À défaut de pouvoir les métamorphoser, l’armée a entrepris de les « stabiliser », afin qu’ils ne représentent pas une menace pour l’environnement. Les composants nuisibles, tels que le cuivre ou l’amiante, mais aussi les câbles et les tubes sont retirés. Certains sont complètement emmurés, pour des raisons de sécurité. Des travaux particulièrement onéreux. Une vieille paranoïa qui coûte aujourd’hui très cher à la Suisse.

Et même une fois reconverti, l’entretien d’un bunker constitue un vrai défi au quotidien. Pour se lancer dans cette aventure, il faut être de ceux qui sont passionnés, et/ou adeptes des challenges un peu fous. Rainer Geissmann fait partie des énergumènes de la seconde catégorie. Il a racheté voilà cinq ans La Claustra, un hôtel, situé près du col du Saint-Gothard, qui est coupé du monde sous un épais manteau neigeux de décembre à avril. Mais ce n’est pas là la plus grande particularité de l’établissement de 17 chambres, puisqu’il a, lui aussi, été aménagé dans un vaste bunker, construit entre 1939 et 1942, et capable d’accueillir 200 soldats. Deux gros canons sont toujours en place, prêts à défendre les lieux en cas d’attaque…

Le restaurant, lui, a été installé dans un cube de verre, encastré dans la roche. Étonnante fusion de styles et d’époques, cet hôtel à nul autre pareil a pourtant connu plusieurs faillites. Notamment, car l’entretien d’un établissement si atypique est onéreux. Pour pallier cette difficulté, Rainer a trouvé une alternative : gérer l’endroit presque tout seul. « Je viens à La Claustra deux ou trois jours par semaine, raconte ce Liechtensteinois. Je consacre alors deux heures de ma journée aux travaux d’entretien. » Mais l’entrepreneur, reconverti en maître d’hôtel, fait aussi le service dans le restaurant, s’occupe des réservations, de certaines livraisons…

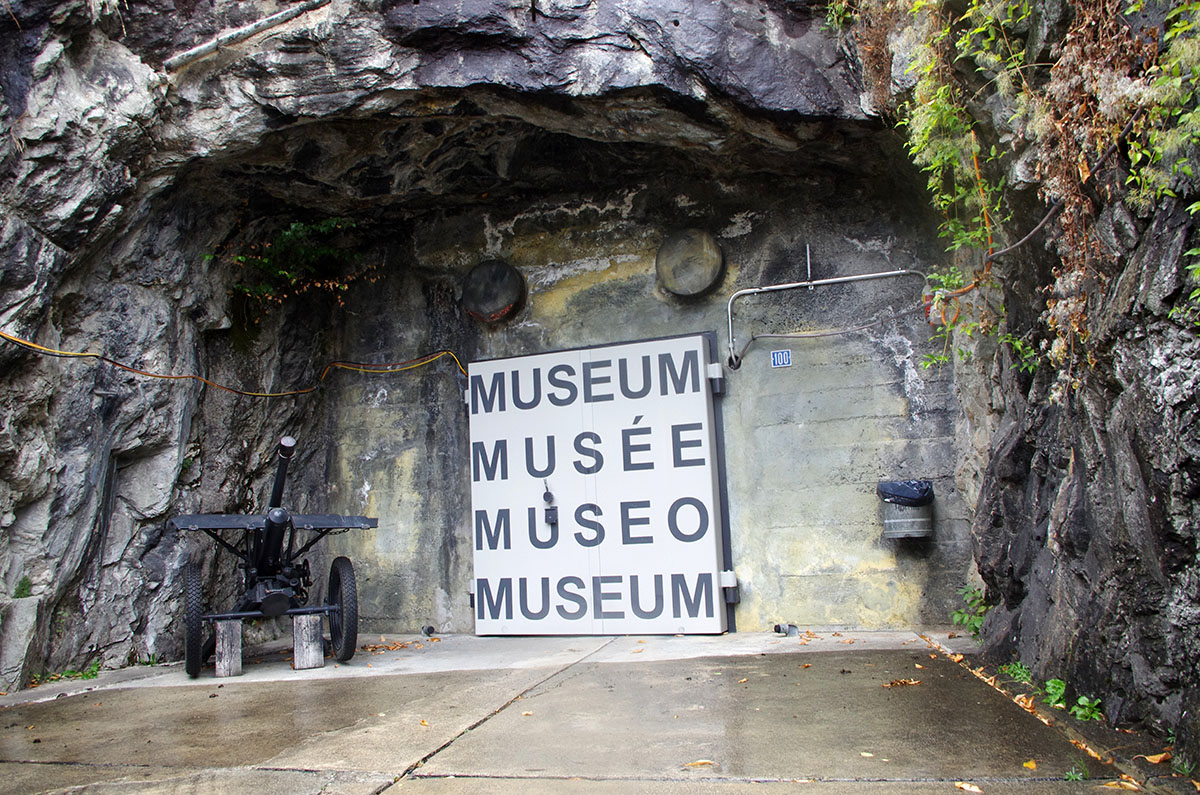

PLUS DE 500 000 BUNKERS CIVILS

« Les coûts en électricité de ces réduits sont aussi très élevés », affirme Erich Bumann. Cet ancien militaire, qui fut garde de fort avant de gérer l’ensemble des ouvrages du Haut-Valais, est passionné par ces bâtiments et leur conservation. Au début des années 2000, lorsque l’armée a mis en vente le Fort de Naters, pour 700 000 francs suisses (640 000 euros), il a sérieusement songé à mettre la main à la poche. Avant de se raviser. Aujourd’hui, il ne regrette pas son choix. « La commune de Naters, qui l’a racheté, dépense chaque année 20 000 francs suisses (environ 18 000 euros) rien qu’en électricité », explique-t-il. Le fort abrite désormais deux musées. Celui de la Garde suisse pontificale – qui compte un nombre étonnant de recrues originaires de Naters. Mais aussi le musée de la forteresse, qui montre à quoi ressemblait un bunker durant la guerre. L’œuvre d’Erich.

Salle des machines, mitraillettes, énormes canons, infirmerie, local d’arrestation, campement : tout y est. La casemate, qui s’étend sur un kilomètre d’est en ouest, abrite également les 3000 pièces d’un fromager, les occasionnelles répétitions d’un groupe de rock et les bouteilles d’un vigneron.

Devenir une cave à vin n’est d’ailleurs pas une prérogative des ouvrages militaires. Les abris de protection civile connaissent souvent le même destin. Car l’armée n’est pas la seule à avoir creusé les souterrains helvètes. Il existe aujourd’hui plus 500 000 abris de protection civile. De quoi héberger presque l’ensemble de la population suisse.

Depuis 1963, la loi impose en effet à chaque habitant de disposer d’une place dans un réduit à proximité de son domicile. Protection contre les attaques nucléaires oblige. Aujourd’hui encore, dans les communes où il manque des places protégées, les propriétaires sont censés construire un abri, l’équiper et l’entretenir. Dans certaines régions, ce sont les municipalités qui doivent s’équiper pour garantir la sécurité de leur population. Résultat, ces réduits viennent aujourd’hui s’ajouter à la longue liste des bunkers inutilisés.

« J’AI ATTERRI DANS UN BUNKER COMME SI QUELQU’UN M’Y AVAIT POUSSÉ »

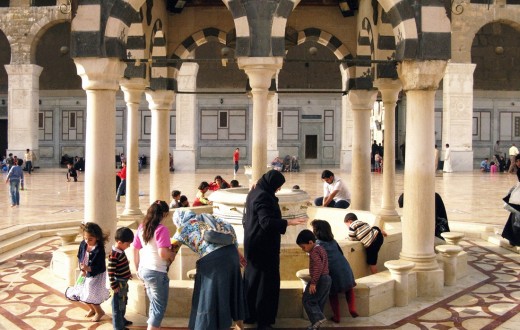

Certaines villes ont néanmoins trouvé une nouvelle fonction à ces bâtiments. Ils servent à l’accueil des demandeurs d’asile. « Contrairement à la plupart de nos voisins, où les migrants sont livrés à eux-mêmes, la Suisse met un point d’honneur à loger les personnes visées par une décision de renvoi du territoire, et refuse les campements sauvages par exemple, qui font tache dans un pays propre et en ordre », ironise Ralph Duverney, représentant du collectif Sans retour, qui apporte son soutien aux migrants. Pas de « Jungle » helvète, donc, mais des hébergements souterrains. Cette solution d’urgence est largement contestée au vu des conditions de vie déplorables : dortoirs collectifs dépourvus de fenêtres, humidité, vie intime quasi nulle…

« J’ai atterri dans un bunker comme si quelqu’un m’y avait poussé. Je n’ai tout simplement pas pu dire non, raconte l’un de ces réfugiés, arrivé à Genève en 2014, et qui a été hébergé dans un abri durant près de trois mois. Le premier problème que j’ai rencontré était de respirer un air totalement différent. Ce n’était pas un air “normal”, se souvient-il. Un autre problème est le manque de toilettes et de salles de bain. Il y a seulement 5 w.c. pour 70 personnes et aucune intimité. Si tu veux dormir, tu dois aller dans un dortoir équipé de lits superposés sur trois niveaux. »

En 2015, ce type d’hébergement concernait environ 150 personnes, réparties dans quatre bunkers, rien qu’à Genève. « À ce moment-là, une soixantaine de personnes déboutées de l’asile a refusé son transfert d’un foyer vers un abri et a occupé un théâtre du centre-ville en créant le mouvement “No Bunkers”. Face à cette agitation sans précédent, les autorités ont mis en place une “task force” pour fermer les bunkers d’ici à 2016…», raconte Ralph Duverney. Une année plus tard, le mouvement n’est plus. Les bunkers, si.

Les autorités ont mis à disposition un foyer hors sol, mais dans le même temps, elles ont ouvert quatre nouveaux bunkers. Et le nombre de personnes hébergées dans ces structures a plus que doublé, alors que les demandes d’asile ont baissé par rapport au pic de 2015, affirme Ralph. Un nouvel abri pourrait bientôt ouvrir ses portes, pour l’hébergement des migrants… Peut-être une seconde vie pour cet abri.

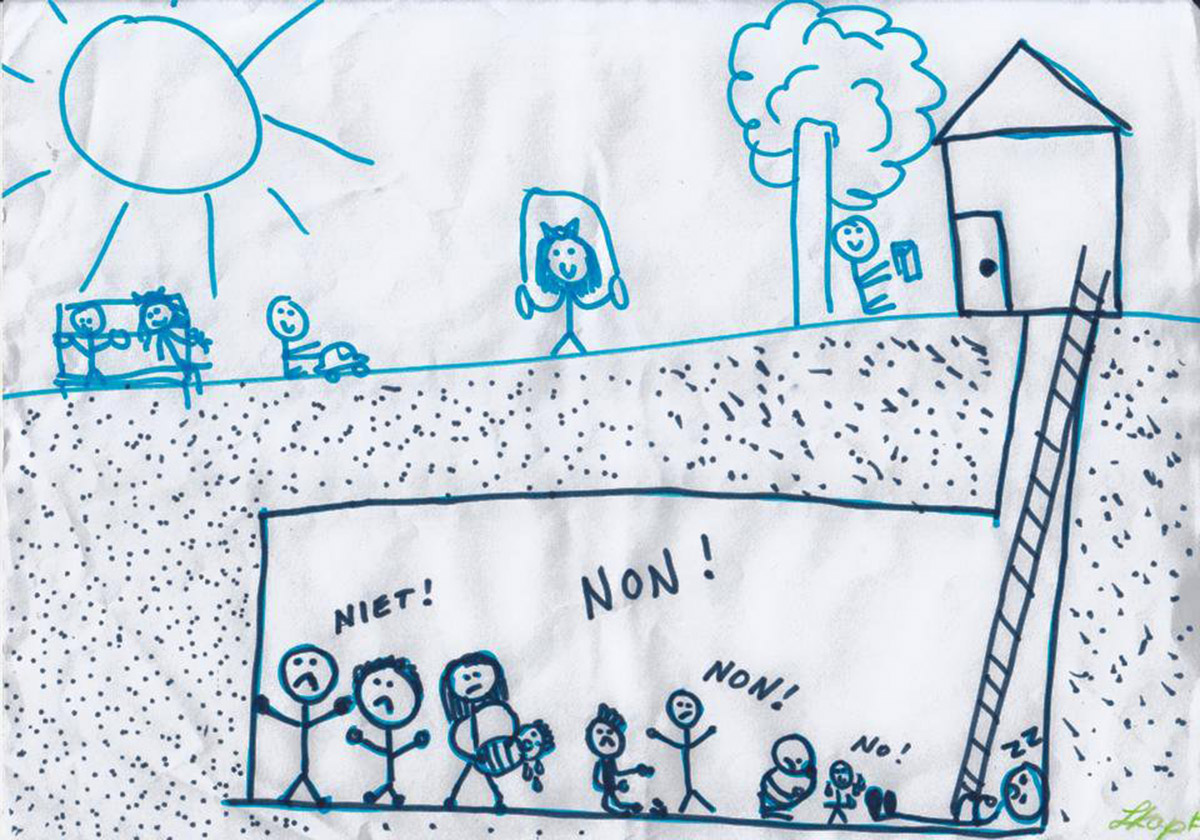

Le dessin de la petite fille est particulièrement choquant… Quelle horreur, ces gens fuient leur pays pour finir entassés sous terre.

Très bon article !