Véritable exception dans un pays à constitution laïque, Touba, la seconde ville la plus peuplée du Sénégal, entend appliquer un système légal basé sur la charia. Une police spéciale y veille.

Un soleil de plomb vide les artères de Touba, au Sénégal. Dimanche, onze heures, dans le quartier de Khayra. Sous les arbres à palabres, on se partage du thé ou du café Touba, un délicieux arabica poivré. En s’enfonçant dans les ruelles ensablées, les véhicules se raréfient. Un groupe d’adolescentes en robes améthystes quêtent, panier à la main. Les « Dahiras » collectent l’argent de la confrérie des Mourides (NDLR, un courant du soufisme particulièrement présent au Sénégal et en Gambie), pour la préparation d’un grand événement ou de projets communautaires.

Une rue perpendiculaire conduit à une école. Des chants résonnent au-delà des murs d’enceinte du bâtiment. Un chœur d’enfants psalmodie les poèmes de Serigne Touba, le fondateur vénéré de la ville. Les bancs de l’établissement coranique Cheikh Moustapha Faliou sont pleins. Au milieu de la cour sablonneuse, M. Dieng, l’austère directeur en boubou blanc, égrène son tasbih, le chapelet musulman. Il arpente la cour sablonneuse : « Nous ne travaillons pas le jeudi ni le vendredi, jour de la grande prière ».

Le week-end, dans le reste du Sénégal laïque, on ferme les écoles et les boutiques. Pourtant à Touba, les jeunes talibés (disciples) envahissent les trois salles de classe animées, à l’image du reste de la ville. Les inscriptions en arabe détonnent sur les murs ocres et vermillons de cette petite école de quartier. Vertes, aux couleurs de l’islam, elles valorisent la droiture et l’obéissance dans un français approximatif : « Eduqu un enfant égal gagne un pays » (sic).

« Nous leur apprenons le coran et l’arabe de trois à onze ans », explique M. Dieng. Pas uniquement, se défend-il, en désignant des manuels scolaires : « Le français aussi. Regardez… » Sous son doigt défilent des dessins d’animaux, sous lesquels il faut apposer le nom correspondant. En grande section, on effleure des notions de calcul. « On donne aussi des bases de géographie et d’histoire. » Adossé à un mur en face de l’école, un ancien élève se confie dans un français hésitant: « Ici, on apprend surtout le coran et l’arabe. Après, on n’apprend plus rien. »

À Touba, les écoles sont coraniques ou ne sont pas. Contrairement au reste du pays, le khalife général des Mourides organise le système éducatif. Il décide ce que doivent apprendre les jeunes talibés. C’est ce qui explique l’absence d’enseignement laïque, mais aussi de collèges ou de lycées dans la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal.

Un boutiquier témoigne: « Après le CM2, il faut quitter la ville ». Un sourire ironique éclaire son visage. « Le plus près, c’est à Mbacké », une commune limitrophe située à deux kilomètres de là, hors du giron du califat islamique.

Cette exception dure depuis 1928, date à laquelle l’autorité coloniale a délivré un titre foncier au premier khalife de Touba, le Cheikh Moustapha Mbacké, descendant direct du fondateur, Serigne Touba. Encore considérée comme un « village », cette dérogation juridique se soustrait à l’entreprise centralisatrice de l’État sénégalais. Une particularité qui attire, chaque année, de plus en plus de fidèles. 753 000 personnes vivent dans Touba intra-muros, sans compter la banlieue. C’est près de la moitié de la population du département de Mbacké.

Cheikh Ball fait partie des derniers arrivés. « C’est exceptionnel de vivre ici, se réjouit ce banquier de trente ans. L’eau est gratuite. Certains logements l’ont également été pendant longtemps. Aujourd’hui, les loyers sont à prix cassés. Tout ça, c’est grâce au khalife. Et ce n’est pas le seul avantage… »

Dans son studio de dix-huit mètres carrés, loué pour une bouchée de pain, Cheikh commence ses ablutions pour la prière de quatorze heures. Cinq fois par jour, il s’incline au rythme des « Allahu Akbar », suivant les appels du muezzin de la grande mosquée qui surplombe la ville. De sa fenêtre, il peut l’apercevoir. « C’est la plus grande d’Afrique de l’Ouest. Elle est magnifique. »

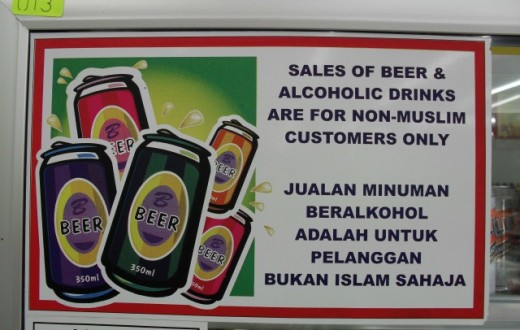

Après sa prière, il prépare un thé aux feuilles de néverdier (NDLR, en sénégalais « nébédaye », arbre du paradis). Alors qu’il verse et reverse le liquide bouillant à l’aide de deux verres, il ne cache pas son bonheur. « Ma vie a vraiment changé depuis que je suis arrivé à Touba. Il y a moins de tentations qu’à Dakar. Je subis moins d’influences. J’ai moins d’amis, donc moins d’invitations à sortir… », estime-t-il. Il ne tarde pas à expliquer ce qu’il entend par tentations : « Pas de cigarettes, pas d’alcool, pas de musique, pas de sport… »

Marié récemment, il fait des allers-retours à Dakar tous les quinze jours. Son seul excès. Pour devenir un meilleur disciple de Serigne Touba, Cheikh s’impose un isolement spirituel. « Je ne sors que très peu. Pour travailler, acheter à manger. C’est tout. »

Pourrait-il en être autrement ? Les distractions se font rares dans les rues de la capitale mouride. Pas de cinéma, pas de restaurant ni d’hôtel… Le cœur de Touba bat au rythme d’un système légal inspiré de la charia. Une liste d’interdictions y maintient l’existence dans un ascétisme désiré. « Elles datent des années 80 et du troisième khalife de Touba », explique Cheikh.

Il poursuit : « Il s’est inspiré de l’un des écrits de Serigne Touba, baptisé matlabul fawzeyni, qui détaille comment on doit vivre à Touba ». Il s’agit, ni plus ni moins, que des prescriptions de l’Islam augmentées de considérations propres au mouridisme. Comme le dévouement au travail et la charité (khidma). Chaque mois, une partie du salaire des Mourides revient au califat.

UNE VIE AUSTÈRE

Dieynaba vit depuis un an avec Mamadou, son mari, à Khayra. Dans leur chambre de la résidence Serigne Fallou, deux affiches placardées sur les murs. L’une dépeint le seul portrait connu de Serigne Touba. Un vieil homme enturbanné, vêtu d’un boubou blanc et en sandales. Sur l’autre figure Cheikh Ibrahima Fall, l’un des nombreux disciples de Serigne Touba, qui prône la dévotion, la mendicité et l’acharnement au travail. On appelle ses disciples les Baye Fall. Quelques produits de beauté appartenant à Dieynaba, un matelas et une télévision pour seuls biens, le couple rayonne de bonheur.

Derrière son voile blanc, timide, elle prend finalement la parole. « Je n’ai pas le droit de contredire mon mari. Il aurait le droit de me chasser de chez lui. » Mamadou rit. « Lorsque nous nous sommes mariés, je suis devenu son père, en quelque sorte. » Cette règle islamique, loin d’être toujours respectée dans le reste du pays, prend toute sa vigueur et son sens à Touba.

Amina* (nom d’emprunt) tient une épicerie dans le quartier de la mosquée de Touba. Sa boutique grouille de monde. Elle ne veut pas s’attirer d’ennuis. Elle se met à l’écart. « La vie n’est pas toujours facile pour une femme à Touba… », soupire-t-elle. Amina s’éloigne un peu de sa collègue et ironise : « Alors qu’on voit des femmes courir en petite tenue à Dakar, ici, le seul sport qu’on a le droit de pratiquer, c’est la marche pour aller à la mosquée ! »

À quelques mètres de sa boutique, deux jeunes en jean et t-shirt tuent le temps, assis sur un muret. « C’est vrai, on s’ennuie un peu. Quand c’est le cas, on va à Mbacké. Là-bas on peut faire tout ce qui est interdit ici », avoue Lamin, 26 ans. À côté de lui, Mbaye, effacé, acquiesce en silence. « Il ne dit rien, mais c’est un sacré footballeur ! Il s’entraîne la nuit, à Touba, ou alors il va à Mbacké… » Mbaye l’interrompt : «Tu ne devrais pas dire ça ». Ils échangent un sourire.

Pour se défendre, Mbaye reprend la parole: « En réalité il y a des clubs de football à Touba malgré l’interdiction ». Il n’y a qu’à se balader dans les quartiers pour le constater. Des inscriptions ASC Real Madrid ou ASC Dortmund ornent les murs de maisonnées abandonnées. Ces clubs clandestins sont délocalisés vers Mbacké où ont lieu les confrontations.

UN ÉTAT DANS L’ÉTAT

Touba n’est pas à une exception près. Malheur à celui ou celle qui s’aviserait de désobéir aux prescriptions du matalabul fawzeyni. « Le Safinatul Aman veille », glisse Khadim, un marchand de tissu de 34 ans. Une police des mœurs extrêmement efficace et sévère, qui applique à la lettre le règlement municipal. Elle ne porte ni uniforme, ni insigne, ni arme. Elle se fond dans la masse des Toubiens.

Khadim se souvient: « J’ai connu une fille qui avait osé mettre un pantalon. Ils l’ont emmenée au siège du Safinatul Aman, l’ont rhabillée avec un boubou large et ont brûlé ses vêtements. » Il marque une pause. « Et encore, ce n’est rien. Le Safinatul Aman peut vous coller une lourde amende ou vous exclure de la ville, en fonction de la gravité de la faute. »

Chaque année, une cérémonie d’incinération d’objets prohibés se tient à la gare. En 2014, un rapport faisait état de la destruction de « 1 360 ballons, 34 tam-tams, 1 599 « body », 1 221 pantalons de femmes, 2 737 paires de chaussures, 2 247 tasses de bière, 1 540 canettes de bière, 618 pipes, 364 briquets, 320 cornets de « tabac noir », 58 cornets de chanvre indien (le reste étant remis aux forces de l’ordre), 521 paquets de cigarettes, un carnet de santé appartenant à une prostituée, et un nombre important de casquettes. » Au-delà des exemples, c’est le pouvoir de cette police qui surprend. Bien qu’elle coexiste avec les forces de l’ordre sénégalaises, d’aucuns laissent entendre qu’elle leur serait supérieure.

Un Serigne (NDLR, titre honorifique de guide spirituel et/ou maître coranique) aux traits sévères accueille les visiteurs à l’entrée de la Grande Mosquée de Touba. Il déambule dans l’enceinte sacrée. Serigne Fallou se veut bien clair : « La police et la gendarmerie sénégalaises sont tolérées à Touba. Nous leur avons permis d’être ici. Mais si demain, nous décidons de ne rester qu’avec notre propre police, ils s’en iront ! » La menace est claire dans le ton du religieux. Pour lui, « il convient de mettre à l’écart toutes les tentations, surtout celles qui viennent des femmes ».

Comme dans n’importe quelle ville islamique, il est interdit aux femmes de porter des vêtements « transparents, moulants ou trop courts ». Une interdiction qui serait risible dans le reste du pays, où les coquetteries vont de pair avec les séductions. À Dakar, il n’est pas rare de voir des femmes légèrement vêtues ou très apprêtées. Mohammed, couturier de 42 ans installé dans le quartier de la mosquée de Touba, entretient une ambiguïté sur le sujet. « Je n’ai pas le temps de créer des jupes ou des pantalons pour femmes… », commence-t-il par dire. Derrière lui, quatre couturiers travaillent d’arrache-pied. Cependant, il ne tarde pas à ajouter que « si une femme me demande de lui créer un vêtement interdit à Touba, je ne lui refuserais pas… Ce qu’elle fait en dehors de ma boutique ne me concerne pas. »

Cette hypocrisie bien connue des Toubiens est dénoncée par Abdou, jeune restaurateur à Dakar: « Il devient compliqué de contrôler les gens, car il y a de plus en plus de monde et la police ne peut pas être partout. » Un travail d’autant plus difficile que la présence du Safinatul Aman ne plaît pas à tout le monde, y compris à Touba. Depuis sa reconnaissance officielle en 2004, des plaintes ont été déposées à l’encontre de ses membres. Pour des agressions notamment.

En janvier dernier, deux agents de la police des mœurs ont été envoyés en prison pour chantage sexuel et tentative d’extorsion de fonds envers une Sénégalaise. Ils auraient réclamé des rapports sexuels sous peine de divulguer des photos dénudées de leur victime. Malgré ces scandales, l’exceptionnelle Touba demeure plus que jamais vivace dans un Sénégal laïque. Le pays se compose à 95% de musulmans, dont près de la moitié est Mouride. Une preuve de leur influence ? La plus grande mosquée de l’Afrique de l’Ouest est en train d’être construite à Dakar. Coût du chantier : au moins 30 millions d’euros, entièrement financés par la communauté mouride.

0 commentaires