Des millions de jeunes Chinois travaillent dans les plus grosses usines fabriquant des biens de consommation vendus dans le monde occidental. Ils y sont exposés quotidiennement à une multitude de substances toxiques qui les rendent malades. Témoignage de ces ouvriers damnés.

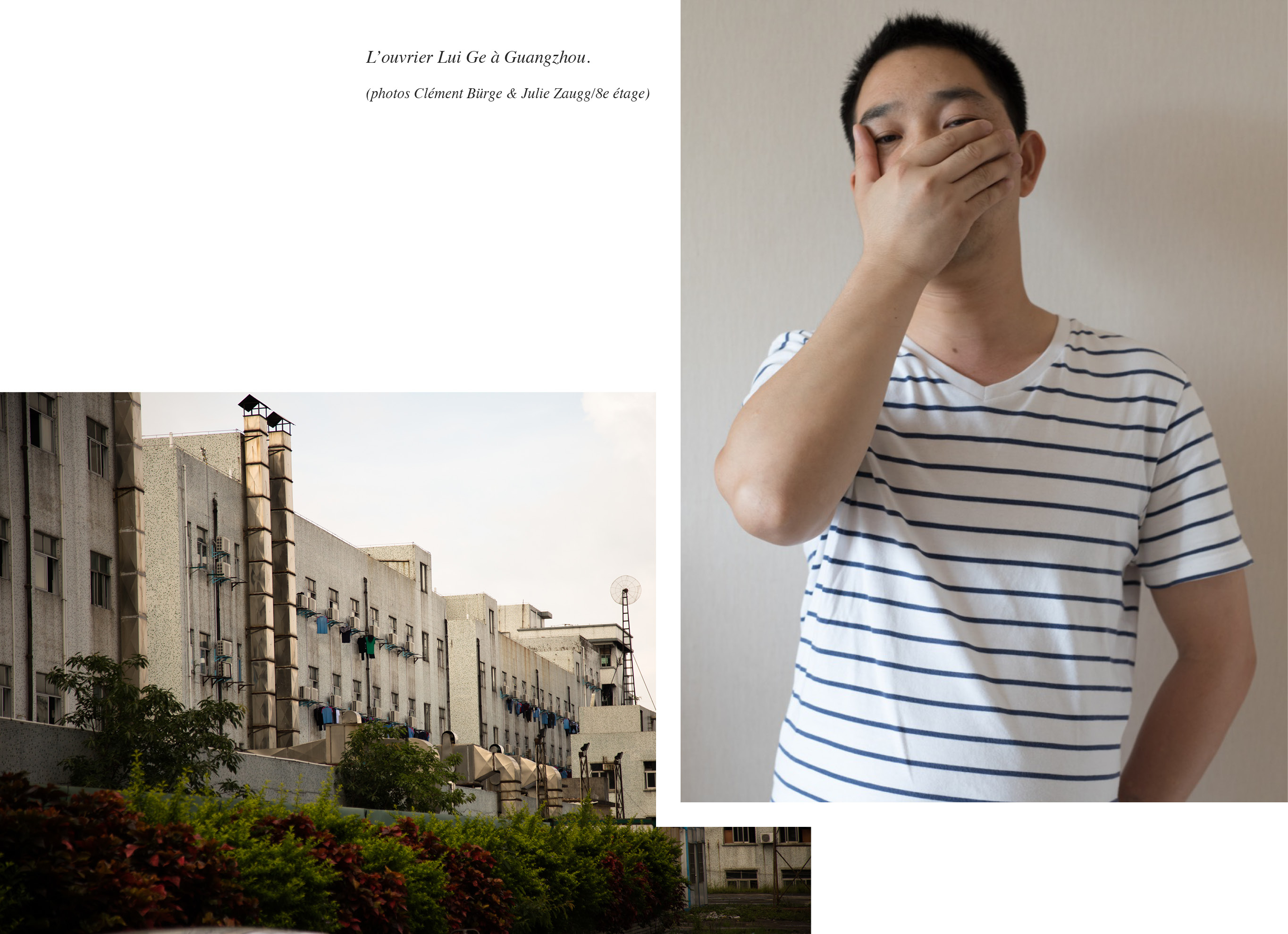

Liu Ge se souvient surtout de l’odeur. « Cela prenait à la gorge, comme les herbicides qu’on utilise à la ferme pour tuer les mauvaises herbes », raconte cet homme de 33 ans vêtu d’un polo rayé et de jeans. À l’époque, ce natif de la province rurale du Hunan travaillait pour une usine de vêtements. Il était chargé d’opérer une machine qui imprimait des logos sur le tissu et gagnait 4000 yuans (508 euros) par mois. C’était les encres utilisées qui sentaient si fort.

Par souci de discrétion, Liu nous a donné rendez-vous dans une chambre d’hôtel de Panyu, une banlieue industrielle de la ville de Canton : il craignait que des oreilles indiscrètes ne captent son récit. Il nous demandera aussi de ne pas montrer son visage et de modifier son nom, de même que tous nos autres interlocuteurs.

En 2015, lors d’un contrôle de santé de routine, Liu Ge apprend qu’il présente un nombre anormalement bas de globules blancs. « Je me sentais faible et fatigué », relate ce père de deux enfants âgés de cinq et dix ans. « Je tombais aussi malade tout le temps. » Son système immunitaire était compromis. L’hôpital lui diagnostique une intoxication au benzène. L’usage industriel de ce puissant solvant à l’odeur doucereuse est strictement limité en Europe et aux États-Unis en raison de sa toxicité.

Liu Ge appartient à une cohorte grandissante de travailleurs qui ont sacrifié leur santé sur l’autel du développement économique chinois. Nés dans les campagnes défavorisées du centre du pays, ils ont émigré en masse vers les côtes dans l’espoir d’une vie meilleure. Ils y ont trouvé de l’emploi dans les usines de vêtements, d’électronique ou de meubles qui fabriquent la majorité des biens consommés en Occident, notamment dans le Delta de la rivière des Perles, une région du sud de la Chine qui englobe les pôles manufacturiers de Shenzhen, Canton et Dongguan. Cependant, ils y ont aussi trouvé la maladie, sous la forme d’intoxications à une multitude de produits chimiques.

« En Chine, le benzène reste largement utilisé pour nettoyer les pièces entrant dans la composition de smartphones et de circuits électroniques », détaille Jason Chan, le directeur de Labor Action China, une ONG de défense des ouvriers. « Il est aussi inclus dans certaines colles utilisées par les fabricants de chaussures et dans la peinture qui recouvre les jouets ou les meubles. » Il pourrait aisément être remplacé par des substances moins nocives, mais les industriels chinois s’en servent, car il coûte moins cher et sèche plus vite. De nos jours, le benzène est responsable de la majorité des intoxications subies par les ouvriers chinois.

Pourtant, ce n’est pas la seule substance toxique à laquelle ils sont exposés. « Lorsque je fais une bavure sur le verre, j’utilise de l’huile de banane pour l’effacer », avoue Da Jiao, une jeune femme de 21 ans originaire du Hubei. Son travail ? Imprimer des liserés de couleur sur des vitres de smartphones et sur des glaces de montre. « Même avec un masque, je ne me sens pas bien. » L’huile de banane est un euphémisme communément utilisé par les travailleurs du Delta de la rivière des perles. Il désigne le N-Hexane, un produit nettoyant très nocif. Les usines chinoises continuent à l’utiliser, car il s’évapore trois fois plus vite que l’alcool.

Les ouvriers qui travaillent dans l’industrie du cuir sont pour leur part confrontés au chrome hexavalent. Ceux qui produisent des piles au cadmium et ceux qui font des puces informatiques à l’acide fluorhydrique. D’autres encore ont affaire au toluène, au plomb, au trichloréthylène, au diméthylformamide ou au chloroforme. Des substances tour à tour cancérigènes, neurotoxiques ou urticantes. Au total, on estime qu’en Chine plus de 200 millions de travailleurs sont régulièrement exposés à des produits chimiques dangereux.

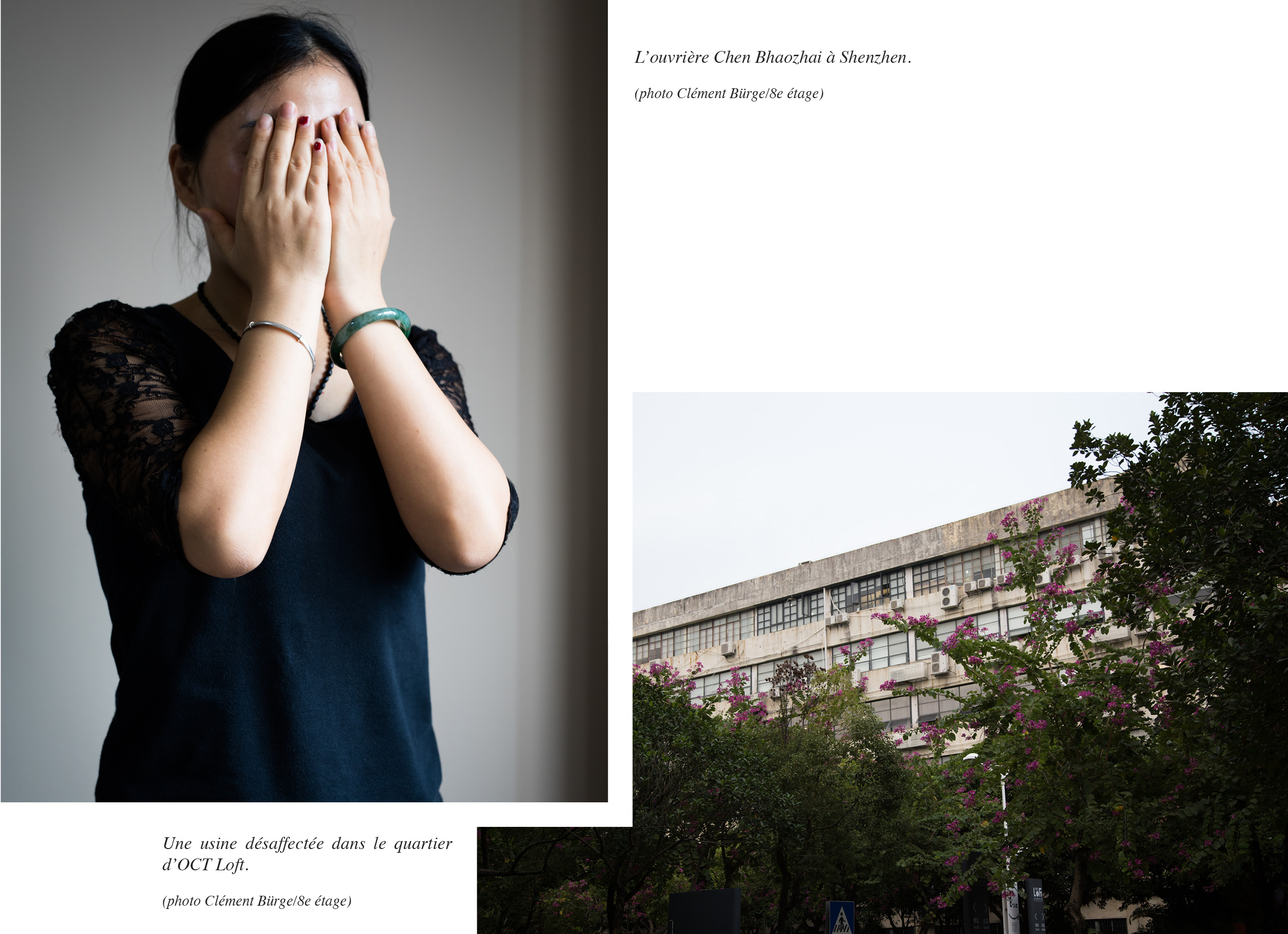

Chen Bhaozhai aime le jade, une pierre prisée en Chine pour ses vertus médicinales. Cette petite dame de 40 ans au visage rond encadré par des cheveux noués en une queue de cheval stricte l’arbore sous la forme d’un bracelet et d’un pendentif vert pâle. Sa santé lui vaut bien des soucis. « Tout a commencé au printemps 2014 avec des maux de tête et des vertiges », raconte-t-elle. « Puis, j’ai perdu l’appétit et j’ai commencé à avoir de la nausée. » Trois mois plus tard, son état était devenu intenable. « J’étais si faible que je parvenais à peine à tenir debout. J’ai eu mes règles durant deux semaines, sans interruption », relate-t-elle.

En août, son employeur, une usine de Shenzhen fabriquant des bornes wi-fi qu’elle était chargée de peindre et de nettoyer, lui accorde trois mois de congé. Elle se fait hospitaliser. Le verdict des médecins est sans appel : sa moelle osseuse ne produit plus assez de globules blancs, un effet secondaire du benzène contenu dans les produits qu’elle manipulait au travail. Le spécialiste lui prescrit un cocktail de médicaments et d’injections. Elle continue à le prendre aujourd’hui.

L’exposition prolongée au benzène, à partir d’une année environ, provoque une régression de la moelle osseuse. Un phénomène qui inhibe la production de globules blancs et peut mener à des anémies, des leucopénies (affaiblissement du système immunitaire) ou des leucémies. Les experts estiment que sur 1000 personnes exposées au benzène de façon chronique, cinq en décéderont. Cette substance a également été liée à des troubles reproductifs et peut affecter le développement du foetus.

Le N-Hexane génère pour sa part divers maux du système nerveux. « Le patient commence par ressentir un engourdissement et une sensation de brûlure au niveau de ses extrémités », détaille Jo-Hui Pan, un chercheur taïwanais qui a étudié ces effets. « Progressivement, cela se transforme en faiblesse musculaire généralisée. Dans les cas les plus graves, on aboutit à une paralysie. » Quant au cadmium, interdit dans l’Union européenne depuis 2006, il endommage les reins.

Les ouvriers ne sont souvent pas au courant des dangers engendrés par les produits toxiques qu’ils manipulent au quotidien. « On ne leur fournit aucune information sur les risques auxquels ils s’exposent et les étiquettes sur les bouteilles sont souvent fausses ou en anglais », détaille Jason Chan. « Résultat, lorsqu’ils tombent malades, ils ne savent pas pourquoi. »

L’équipement qui leur est fourni est également indigent. « Des masques de chirurgien jetables et des gants en latex », note le militant. Un tiers d’entre eux ne reçoit rien du tout, selon un sondage réalisé par Labour Action China. Certains adoptent des moyens de fortune, comme se couvrir les mains de film plastique. D’autres renoncent à se servir des maigres protections offertes, car cela les ralentit trop dans leur travail.

« Pour éviter que de la poussière ne se dépose sur le verre, l’usine avait renoncé à installer un système de ventilation », se remémore Li Jingfei, un petit bout de femme de 40 ans avec de grands yeux rieurs. Elle a travaillé quatre ans durant dans une fabrique de Shenzhen produisant des objectifs de caméra. Elle souffre aujourd’hui de leucopénie. Elle était chargée de les essuyer avec une solution à base de benzène. « Nous n’avions pas de masques, seulement des coques en plastique sur les doigts, pour ne pas égratigner les pièces », livre-t-elle.

Si les usines du Delta de la rivière des Perles négligent à ce point la santé de leurs travailleurs, c’est essentiellement pour des questions de coûts. Leurs clients, les multinationales, font pression sur leurs marges et leur imposent des délais impossibles à tenir, dans le cadre d’une stratégie appelée « just in time manufacturing » qui a pour but de réduire au maximum la durée et les coûts de stockage des biens. Cela les oblige à rogner sur les mesures de sécurité.

Les autorités locales, elles, hésitent à intervenir, craignant de provoquer le départ de ces employeurs et contribuables de taille. « Les usines appartiennent souvent aux fils de notables locaux, ce qui décourage une surveillance trop active », précise Garrett Brown, un spécialiste américain des mesures de protection au travail. La Chine manque en outre d’inspecteurs sanitaires : le pays n’en compte que 22 000.

Même lorsque des inspections ont lieu, elles sont mises en scène. « Elles ont souvent lieu le dimanche, lorsque peu d’ouvriers sont présents », révèle Rena Lau, de l’ONG Globalization Monitor. Chen Baozhai se remémore une visite des autorités dans son usine. Lors de celle-ci, son patron avait fait remplacer tous les produits de nettoyage à base de benzène par de l’alcool.

Le calvaire des victimes d’intoxication ne s’arrête pas à la maladie. Elles affrontent également un véritable parcours du combattant pour obtenir réparation. « La charge de la preuve repose entièrement sur l’ouvrier », précise Zhai Yujuan, professeur de droit du travail à l’Université de Shenzhen. « Il doit démontrer que sa maladie a été causée par les produits chimiques manipulés dans le cadre de son travail. »

Cela implique de disposer d’un certificat de travail valable, ainsi que d’un diagnostic officiel, qui prouve qu’il souffre bien d’une maladie professionnelle. Deux documents difficiles à obtenir. Sans cela, l’État ne remboursera pas ses frais médicaux. En faire la démonstration est d’autant plus compliqué que, souvent, la maladie ne se déclare pas avant des années. La durée de latence moyenne d’une leucémie causée par le benzène est de onze ans.

En plus d’être complexe, la procédure est aussi extrêmement longue. « Dans le meilleur des cas, elle prend quelques mois, mais elle dure souvent de quatre à cinq ans », note Zhai Yujuan. Dans l’intervalle, il revient à l’ouvrier malade d’avancer l’argent pour payer les frais liés à son traitement médical.

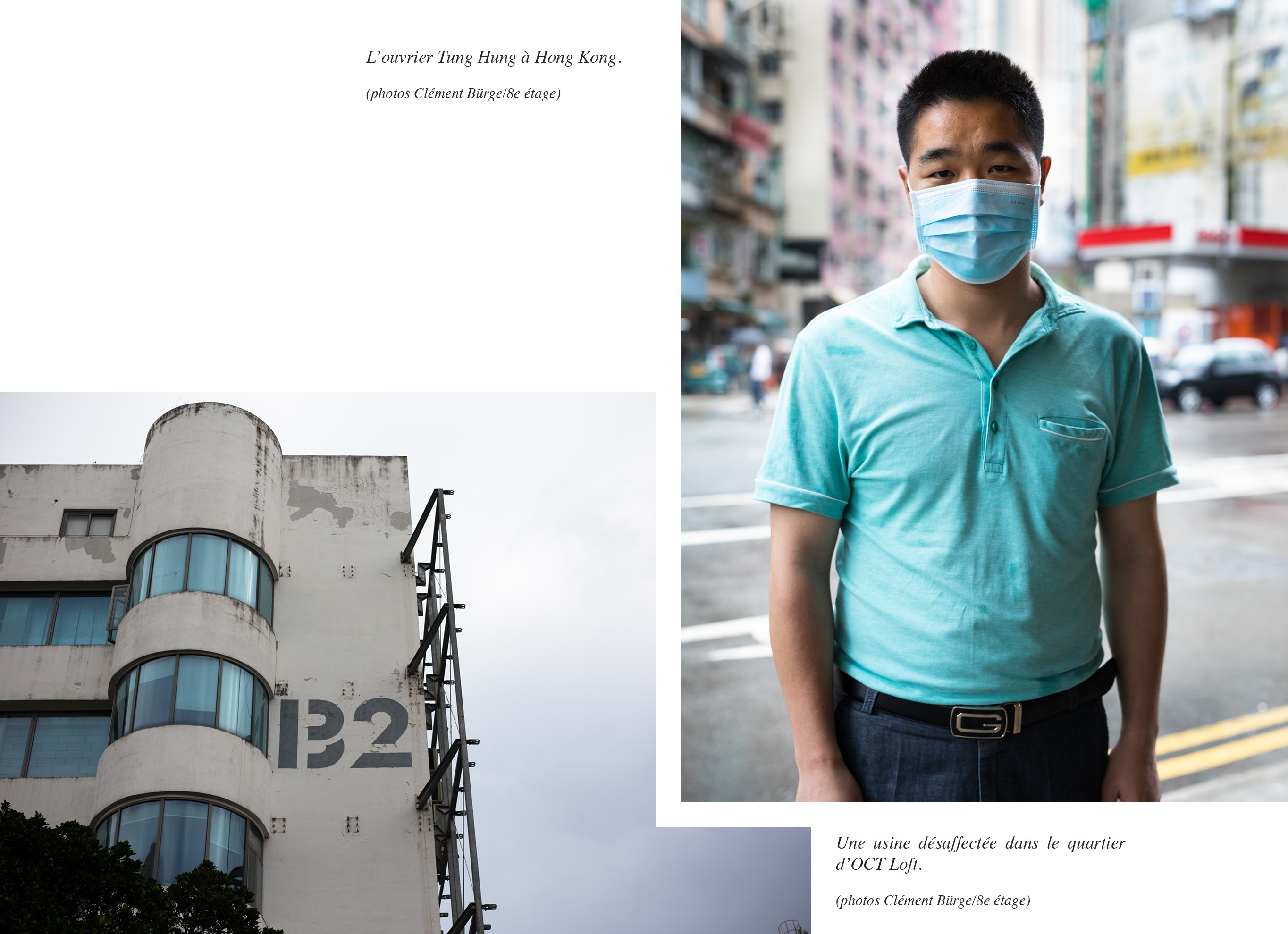

Tung Hung, un jeune homme de 28 ans aux traits poupins surmontés d’une coupe en brosse n’avait que 17 ans lorsqu’il a quitté son Hubei natal pour Shenzhen avec sa grande sœur. « Mon premier emploi était dans une fabrique produisant des clubs de golf pour des marques comme Nike, Mizuno et Callaway », se rappelle-t-il. « J’étais chargé de les tremper dans un bac rempli de xylène et de benzène, pour les nettoyer. »

Il quitte l’usine après trois ans et n’a plus affaire à des produits chimiques. « Un jour, en 2014, je me suis soudain senti très faible et j’ai commencé à avoir des vertiges », raconte-t-il. Il se rend à l’hôpital et apprend que son taux de leucocytes est quinze fois trop élevé. On lui diagnostique une leucémie. Après deux ans de traitement, il est désormais guéri. Pourtant, il a dû mener une longue bataille juridique en parallèle.

« Le propriétaire de l’usine a refusé de reconnaître que ma maladie était liée aux produits chimiques auxquels j’avais été exposé », raconte-t-il. L’enjeu était de taille : si un ouvrier tombe malade au travail, son employeur doit lui verser deux ans de salaire. Malgré un premier jugement en sa faveur, l’ex-patron de Tung Hung refuse de lui verser son dû. Ce n’est qu’en janvier 2016 qu’il s’y résigne, après avoir perdu un second procès initié par les services sociaux. Le jeune homme ne touchera les fonds qu’en septembre 2017.

En Chine, tomber malade se transforme rapidement en catastrophe financière. Tung Hung a dû débourser 90 000 yuans (11 400 euros) de sa poche pour soigner sa leucémie, une petite fortune pour ce migrant pauvre qui doit subvenir aux besoins de ses parents, restés au village. « J’ai dû emprunter de l’argent à des amis, m’endetter et dépenser toutes mes économies », soupire-t-il.

Si les conditions de travail décrites ci-dessus sont en général le fait de petits ateliers, les produits qui y sont fabriqués sont fournis à de grandes marques et finissent souvent dans les poches du consommateur occidental. Parmi les grands noms identifiés par diverses ONG de défense des ouvriers figurent des multinationales comme Acer, Canon, Asus, Fuji, Huawei, LG Electronics, Motorola, Nokia, Philips, Samsung, Sharp, Siemens, Sony, Maersk, Disney, Mattel, Hasbro, Nike et Timberland.

Même dans des entreprises a priori éthiques, comme Apple qui a interdit l’usage du benzène et du N-Hexane en 2014, des problèmes subsistent. « Si vous consultez les rapports de responsabilité sociale d’Apple, vous constaterez que 20 à 30% de ses fournisseurs ne respectent pas les conditions contenues dans cette charte », note Garrett Brown.

Pour Tung Hung, la vie a désormais un goût amer. « Comme j’ai été déclaré invalide par les services sociaux, je n’ai plus aucune chance de décrocher un emploi. Pourtant, à 28 ans, je suis bien trop jeune pour être à la retraite », lâche-t-il. Il sait aussi qu’il aura de la peine à trouver une épouse. « Aucune femme ne voudra d’un invalide », murmure-t-il. Il devra aussi continuer à prendre du Glivec, un médicament anticancéreux provoquant des problèmes gastro-intestinaux, des nausées et des maux de tête, jusqu’à la fin de sa vie.

Article très intéressant dénonçant les problèmes de production à grande échelle.