Souvent associé aux yakuzas, le tatouage change petit à petit son image au pays du soleil levant, malgré des obstacles de taille : le métier de tatoueur n’est officiellement pas reconnu et les personnes tatouées sont parfois interdites d’entrée dans certains espaces publics. Quel avenir pour le tatouage au Japon ? Une enquête de Jean-François Heimburger et Audrey Ronfaut.

Le principe confucéen selon lequel le corps ne doit pas être modifié semble encore présent dans la société japonaise actuelle. Dans les bijouteries et drogueries de l’Archipel, un large choix de bijoux clippés est toujours proposé au rayon des boucles d’oreille. Les Japonaises peuvent ainsi être chics sans se percer les lobes, dans le respect des traditions. Cette morale peut aussi être une des explications du peu d’intérêt des Japonais pour les tatouages aujourd’hui. Mais pas seulement.

Si, à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, le Japon appelle à davantage d’ouverture, dans l’imaginaire collectif, surtout à l’étranger, le tatouage fait encore trop souvent référence aux truands japonais, les fameux yakuzas. « Les films de bandits, qui ont connu un large succès pendant dix ans, à partir de 1962, ont progressivement associé les tatouages, à l’origine réalisés dans le cadre d’une culture d’artisans, aux yakuzas et à l’extrême », analyse Yoshimi Yamamoto, anthropologue à l’université de Tsuru et spécialiste de la culture du tatouage au Japon. Autre raison selon elle, la montée en puissance de l’individualisme dans la culture japonaise. « Autrefois, les Japonais se baignaient dans des bains communs, notamment les sentô [bains publics], mais avec la révolution économique, des baignoires ont commencé à apparaître dans chaque foyer ; on ne regarde plus le corps des autres ».

13% des Japonais âgés de 20 à 29 ans n’ont jamais vu de tatouage de leur vie

S’ils étaient 80% à se couvrir la peau de dessins dans les années 1970, peu de yakuzas poursuivent dans cette voie. La loi contre les organisations criminelles de 1982 y est pour quelque chose, tout comme leur changement d’activités. Désormais, la mafia japonaise agit principalement dans le monde des affaires. Mais les clichés ont la vie dure, surtout à l’étranger. « Dans l’exposition sur les tatouages organisée récemment au musée du Quai Branly, à Paris, la quasi-totalité de l’exposition consacrée au Japon insistait sur le lien entre tatouages et yakuzas », déplore Yoshimi Yamamoto. « Or dans le Japon actuel, la plupart des tatoués sont comme vous et moi ».

POUR LES JEUNES JAPONAIS, LE TATOUAGE EST « COOL »

Selon un sondage réalisé au Japon en juin 2014 par l’Association des avocats du Kantô, 87,7% des Japonais trouvent les tatouages effrayants et/ou désagréables et 47,5% les associent encore au monde des crimes et délits. Une évolution se ressent toutefois chez la jeune génération. Si un tiers des 20-29 ans éprouve du dégoût face à un tatouage et 13 % n’en ont jamais vu de leur vie, ils sont plus nombreux que leurs aînés à les trouver « cool » et les considèrent davantage comme une œuvre d’art.

Les mentalités évoluent et certains tatoueurs japonais vivent de leur art. C’est le cas de Gakkin, tatoueur de renommée internationale installé à Kyoto. Depuis 1998, il exerce son métier auprès d’une clientèle variée, des personnes qui viennent plusieurs fois, le plus souvent pour de grands motifs. Mais Gakkin le reconnaît : les clients ne sont pas nombreux et lui-même travaille principalement en Europe.

Selon lui, même si la réputation du tatouage est actuellement en pleine mutation, cet art a sa place dans la société nippone. « Le Japon est un pays où les mentalités évoluent en permanence, je ne pense pas que le tatouage va disparaître ». Car malgré les tensions actuelles, les priorités sont ailleurs. « Le gouvernement a d’autres chats à fouetter. S’occuper de l’économie par exemple, du bien-être social, de la baisse de la natalité et de la radioactivité ».

PAS DE TATOUÉ DANS LES BAINS

Les guides touristiques sont formels : l’entrée sur les plages de Kobe et Zushi et dans certains bains thermaux est interdite aux tatoués. Pareil pour l’accès aux bains dans plus de la moitié des 3768 établissements touristiques du pays interrogés dans le cadre d’une enquête publiée en octobre 2015 par l’Agence de tourisme du Japon. Il s’agit dans la majorité des cas d’une décision prise par les propriétaires pour des raisons de mœurs ou d’hygiène. La clientèle est alors généralement prévenue par des affiches ou des panonceaux installés à l’entrée des bains, ou bien, plus rarement, directement à la réception. Toujours d’après cette enquête, peu d’établissements font état de troubles, bien que près de la moitié ont déjà reçu des plaintes.

Aujourd’hui, de nombreux départements, comme Aichi ou Okinawa, interdisent par arrêté préfectoral la pratique du tatouage sur les jeunes de moins de 18 ans. Une mesure qui n’est toutefois pas en vigueur à Tokyo ou Osaka, ce qui ne signifie pas que la vie des tatoueurs et tatoués y soit plus facile. « Le contrôle à Osaka est de loin le plus sévère, précise Yoshimi Yamamoto. En 2014, des tatoueurs se sont fait arrêter successivement pour violation des lois médicales et pharmaceutiques ». Il faut dire qu’au Japon, le métier de tatoueur n’est pas reconnu officiellement.

« MÉDECINS OU ARTISTES ? »

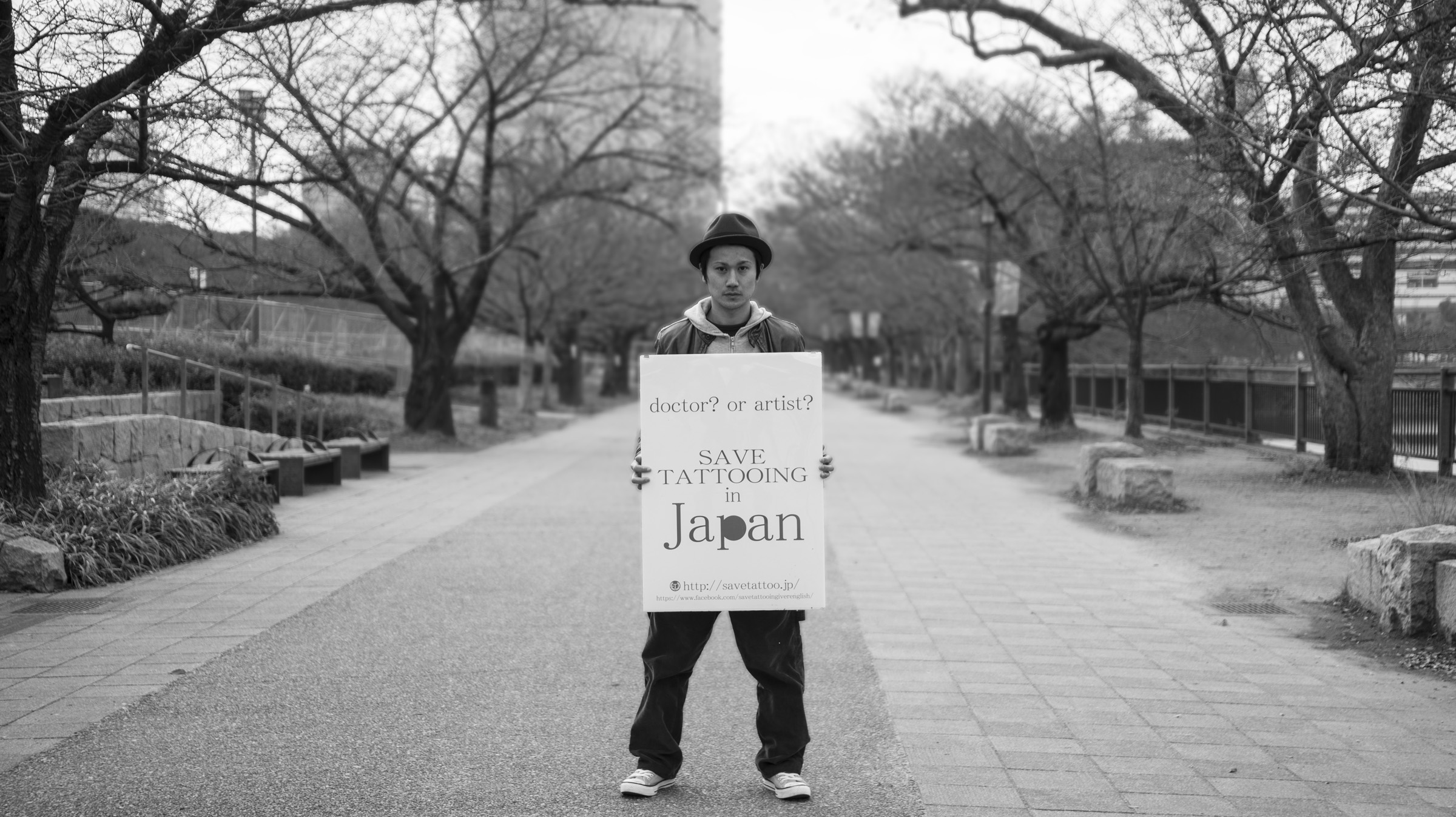

Taiki Masuda, un ancien tatoueur d’Osaka de 27 ans, est d’ailleurs aux prises avec la justice. Un véritable combat pour ce jeune nippon qui a découvert le monde du tatouage il y a six ans lors d’un concert — une « révélation », nous a-t-il confié. Pourtant, il est difficile pour lui d’exercer. L’année dernière, Taiki Masuda a refusé de payer une amende de 300 000 yens (près de 2 300€) infligée pour violation des lois de la médecine. En cause, un avis du ministère de la Santé, rendu en 2001, qui indique que seuls les médecins sont habilités à insérer des couleurs sous la peau. Une décision prise à la suite de problèmes de santé rencontrés par des adeptes du maquillage permanent.

« C’est un retour à la surveillance de l’ère Meiji, où les tatouages étaient interdits par la loi », analyse Yoshimi Yamamoto. Pour Taiki Masuda, c’est l’incompréhension. « Selon moi, le tatouage est un art, un style de vie, l’expression de sentiments, une image de soi-même », confie-t-il. Le jeune tatoueur travaille aujourd’hui dans le design de vêtements et la décoration. Dans l’attente de son procès, dont l’issue sera décisive pour l’avenir de la profession dans l’Archipel, il continue à se battre. « Je souhaite que le tatouage soit dénué de préjugé et que la profession de tatoueur soit reconnue par la société ».

La page Facebook « Save tattooing in Japan », créée pour soutenir Taiki Masuda et le tatouage nippon, a d’ores et déjà fédéré plus de 4 700 internautes pour sa version japonaise et plus de 2 800 autres pour sa version anglaise, tous rassemblés sous un même slogan « Médecins ou artistes ? ». Une pétition destinée au Premier ministre Shinzô Abe a également été lancée pour réclamer la mise en place d’un système de licences.

Une nouvelle réglementation qui fait son chemin chez les politiques. Lors d’une récente réunion du Comité de la santé, du bien-être et du travail, la question du tatouage au Japon a été soulevée par un des membres du Parlement japonais, Akihiro Katsushika. Pour lui, lier la pratique du tatouage avec la loi sur la médecine n’est pas une solution. Il a même parlé de violation de la liberté d’expression — protégée par la Constitution japonaise. Message visiblement entendu par le ministre compétent, qui a d’ailleurs évoqué par la suite l’éventuelle mise en place d’un cadre juridique pour le tatouage. Une consultation de l’opinion publique a également été mentionnée.

JO 2020 : LE DÉCLIC ?

Si l’avenir des tatoueurs reste incertain, celui des tatoués pourrait lui s’éclaircir plus vite que prévu, dans le sillage des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Si le gouvernement japonais souhaite atteindre son objectif d’augmenter d’ici là le nombre annuel de visiteurs étrangers à plus de 20 millions, des efforts d’adaptation seront nécessaires pour améliorer les conditions d’accueil des touristes tatoués.

Des ébauches de solutions se dessinent d’ailleurs, comme le montre un récent sondage en ligne réalisé par Yahoo Japan du 26 février au 3 mars 2016. Selon ses résultats, la quasi-majorité des personnes interrogées (49,1 %) approuvent plus ou moins l’accès des tatoués aux bains publics. Cependant, 31,3 % d’entre elles émettent une condition : l’utilisation d’autocollants « couleur peau » pour masquer les tatouages. Un compromis difficile à mettre en pratique pour les œuvres grand format.

Pour tenter de faire pencher la balance, l’Agence de tourisme du Japon a incité le 16 mars dernier les exploitants de stations thermales à accepter les visiteurs étrangers tatoués dans les bains. Le gouvernement de Shinzô Abe a également invité la population à être plus respectueuse de la diversité culturelle par le biais de son porte-parole, Yoshihide Suga, qui a appelé les Japonais en juin 2015 à davantage d’ouverture. « Face aux pressions extérieures, assure Yoshimi Yamamoto, si l’image du tatouage devient positive, un changement interviendra au Japon ».

HISTOIRE DU TATOUAGE AU JAPON

Durant les civilisations Jômon et Yayoi (8 000 av. J.-C. à 300 apr. J.-C.), hommes et femmes se seraient tatoué le visage et le corps, d’abord par superstition pour défier les gros poissons et oiseaux de la mer. La pratique est ensuite de plus en plus réservée aux guerriers (bujin). Puis les tatouages disparaissent et ne sont plus pratiqués au cours des périodes anciennes et médiévales (du VIIe au XVIIe siècle).

Au début de l’époque Edo (1603-1867), les tatouages (horimono, « chose sculptée ») réapparaissent chez les prostituées, qui se marquent la peau pour témoigner une promesse à l’égard de leur client. C’est aussi à cette époque que les truands commencent à s’orner la peau de tatouages (irezumi, « encre insérée »), en même temps que d’autres catégories de personnes, comme les pompiers pour montrer leur courage. De 1720 à 1870, les tatouages (irezumi) sont une méthode de répression et servent à désigner les criminels.

En parallèle, les tatouages artistiques (horimono) deviennent plus originaux : les « graveurs » ornent la peau de leurs clients de motifs d’estampes, en évitant visage et bras pour les différencier des voyous. De 1872 à 1948, les tatouages artistiques (horimono) font l’objet d’un contrôle, poussant certains artistes à travailler dans la clandestinité.

0 commentaires