Cette semaine dans « Jeu de cartes », notre chronique hebdomadaire toute en cartes, nous nous intéressons à l’Afrique, ce continent qui continue trop souvent de souffrir d’un déficit d’image en occident. S’il faut bien avouer que dans de nombreux pays la situation demeure pour le moins compliquée (politiquement et/ou économiquement), l’image que beaucoup se font de l’Afrique reste encore trop souvent basée sur des clichés datés. Le continent mérite-t-il la réputation que lui font certains hommes d’État ? La réponse en cartes.

Donald Trump, le président américain, aurait récemment qualifié plusieurs nations africaines de « pays de merde ». Ces propos, qu’il aurait tenus au cours d’une réunion avec des parlementaires à la Maison-Blanche sur le thème de l’immigration, ont déclenché une nouvelle tempête médiatique.

En réaction, 78 anciens ambassadeurs américains de 48 pays d’Afrique ont adressé, le 16 janvier, une lettre au président américain. Ils y faisaient part de leur « profonde indignation » : « Nous espérons que vous réévaluerez votre vision de l’Afrique et de ses citoyens, et reconnaîtrez les importantes contributions que les Africains et les Africains-Américains ont fait et continuent à faire pour notre pays, notre histoire et les liens durables qui perdureront toujours entre l’Afrique et les États-Unis ».

Les anciens ambassadeurs ne sont pas les seuls à avoir été indignés par les propos indélicats du 45e président des États-Unis, comme l’explique Jeune Afrique. Au fil des jours, les communiqués officiels de gouvernements de pays d’Afrique et de personnalités du continent se sont multipliés, avec Union africaine (UA) (NDLR, une organisation d’États africains créée en 2002 ; interlocuteur principal de l’UE pour les questions panafricaines) en tête.

Ce ne sont cependant pas ces réactions qui ont motivé l’écriture de cette chronique, mais bien celle de Max Roser, un économiste de l’université d’Oxford, dont nous avions déjà mentionné les travaux en juin dernier dans le cadre de notre chronique “Guerre et paix”. Peu de temps après le commentaire présumé de Donald Trump, ce dernier a sobrement réagit de l’une des meilleures manières possibles : en publiant des informations factuelles, accompagnées de cartes et de graphiques, pour subtilement montrer que, quoi qu’en pense le 45e président des États-Unis, l’Afrique ne s’est jamais si bien portée. Au menu : les progrès réalisés au cours des dernières décennies en matière de santé, d’économie ou encore de politique.

(Crédit : Max Roser)

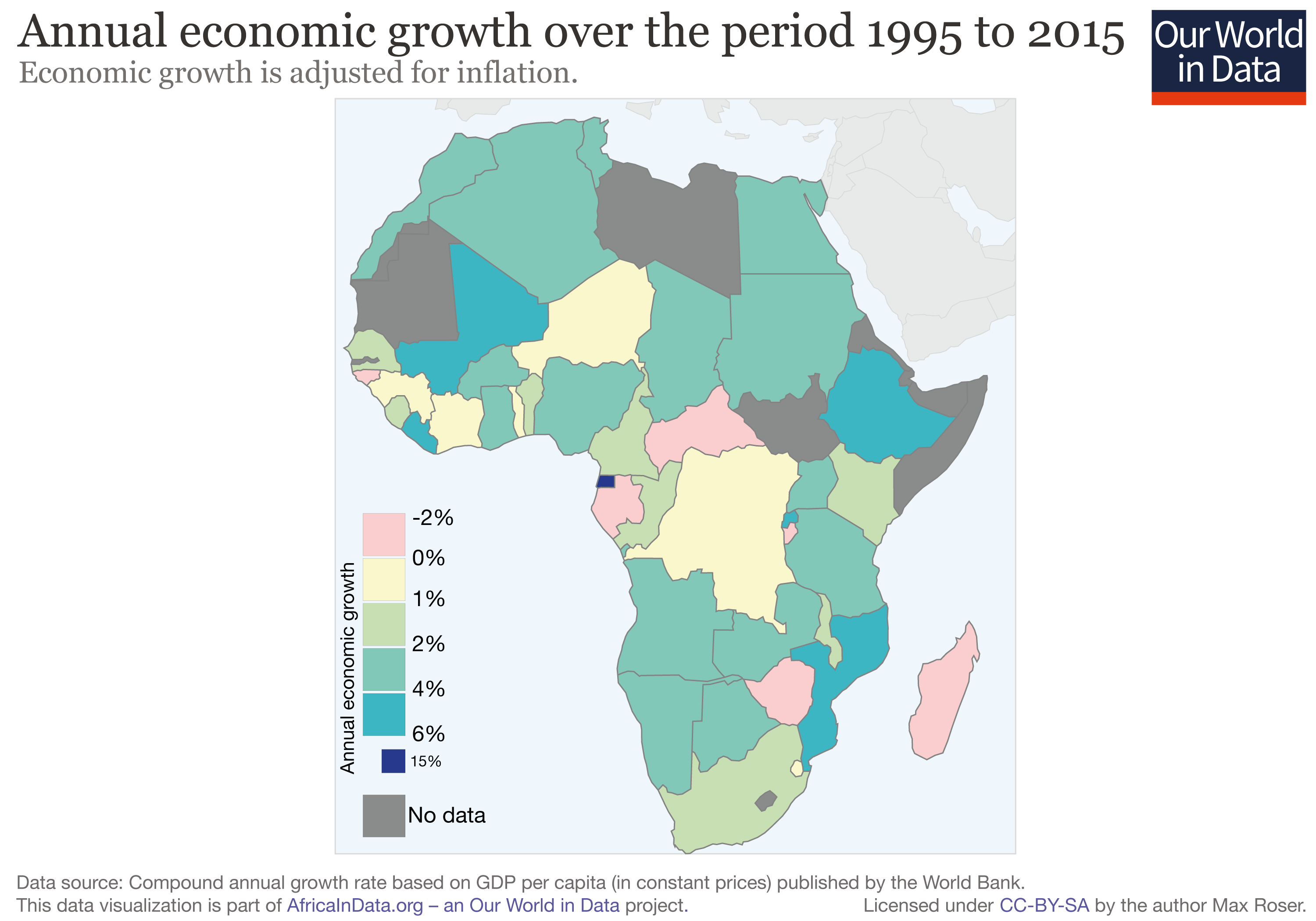

Commençons par la question que le président américain, en bon businessman, considérerait certainement comme la plus importante : celle de la croissance économique. Comme le montrent ces cartes, réalisées à partir des données de la Banque mondiale au cours des vingt dernières années, une majorité d’États africains ont su assurer une croissance annuelle durable de leur PIB, et ce tout particulièrement au sein la région de l’Afrique subsaharienne.

Sur la période 1995-2015, seuls six pays (le Burundi, le Gabon, la Guinée-Bissau, Madagascar, la République centrafricaine, le Zimbabwe) affichent en moyenne une croissance économique annuelle négative — précisions que cette dernière est ajustée pour tenir compte de l’inflation. Si quelques rares pays affichent une croissance annuelle du PIB entre 0 et 1%, une majorité des pays du continent peut se prévaloir d’une croissance entre 1 et 4%. Plus impressionnants encore, cinq pays (l’Éthiopie, le Libéria, le Mali, le Mozambique et le Rwanda) affichent une croissance de plus de 4% (ce que les États-Unis n’ont, eux, plus connus depuis la fin des années 1990). Quant à la Guinée équatoriale, elle affiche même une croissance économique moyenne de 15%.

Ajoutons que ces bons résultats devraient persister au cours des prochaines années — malgré un contexte notablement plus difficile qu’auparavant. Cela devrait tout particulièrement rester vrai en Afrique subsaharienne où, selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance annuelle du PIB de cette dernière devrait atteindre 3,2% en 2018, et même 3,5 en 2019, contre 2,4% enregistrés en 2017.

Les raisons de cette accélération ? Une augmentation modérée des prix des produits de base et la mise en place de réformes visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques, expliquait l’année dernière l’institution Bretton Woods. Cette dernière précise néanmoins qu’elle base ses prévisions sur « une activité plus soutenue que prévu aux États-Unis et dans la zone euro », ce qui devrait avoir des répercussions sur les exportations des économies subsahariennes. Elle prévient aussi qu’un « brusque ralentissement économique en Chine risquerait d’avoir des répercussions défavorables sur la région », car les prix des produits de base pourraient s’en trouver inférieurs aux prévisions actuelles.

cliquez pour agrandir

(Crédit : Max Roser)

Conséquence de la croissance économique élevée enregistrée au cours de ces vingt dernières années : le pourcentage de la population vivant dans une situation d’extrême pauvreté (NDLR, avec moins 1,90$ par mois ; en parité de pouvoir d’achat) a fortement chuté en Afrique subsaharienne. Nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, encore une fois réalisé par Max Roser à partir de données de la Banque mondiale. De plus de 58% de la population vivant dans une situation d’extrême pauvreté en 1993, nous sommes passés à environ 41%.

À noter tout de même que, comme le révélait une étude exhaustive de la Banque mondiale en 2015, dans l’absolu « le continent compte davantage de personnes dans une situation de pauvreté extrême en raison d’une croissance démographique très forte dans de nombreux pays ». En résumé, tout n’est pas rose et il reste encore beaucoup de progrès à faire, mais ces améliorations ne sont tout de même pas négligeables.

cliquez pour agrandir

(Crédit : Max Roser)

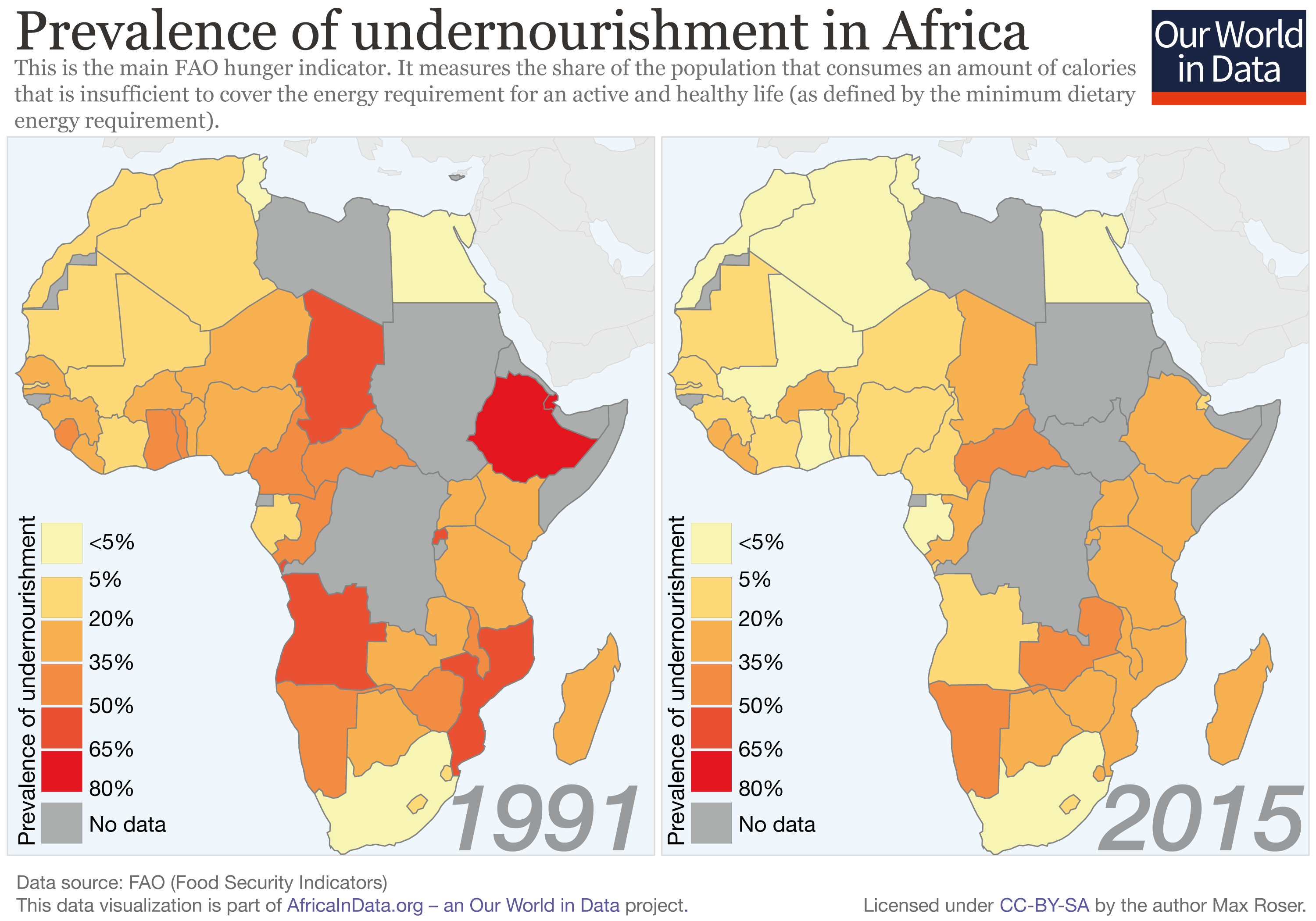

Passons à présent à un domaine où les progrès sont indéniables : l’alimentation. Comme le montrent les cartes ci-dessus, réalisées à partir de données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la sous-alimentation, ou sous-nutrition (NDLR, un état de manque important de nourriture caractérisé par un apport alimentaire insuffisant pour combler les dépenses énergétiques journalières d’un individu et entraînant des carences nutritionnelles), considérée comme indicateur clé de la pauvreté, est en net recul en Afrique ces dernières années.

Alors qu’il restait encore cinq pays où plus de 50% de la population souffrait de sous-alimentation en 1991, il n’en existait plus aucun en 2015. Bien sûr, tous les pays du continent sont encore loin d’être sortis d’affaire. Ainsi, la situation demeure particulièrement préoccupante en Namibie, en République centrafricaine et en Zambie, où entre 35 et 50% de la population continue de souffrir de sous-alimentation.

cliquez pour agrandir

(Crédit : Max Roser)

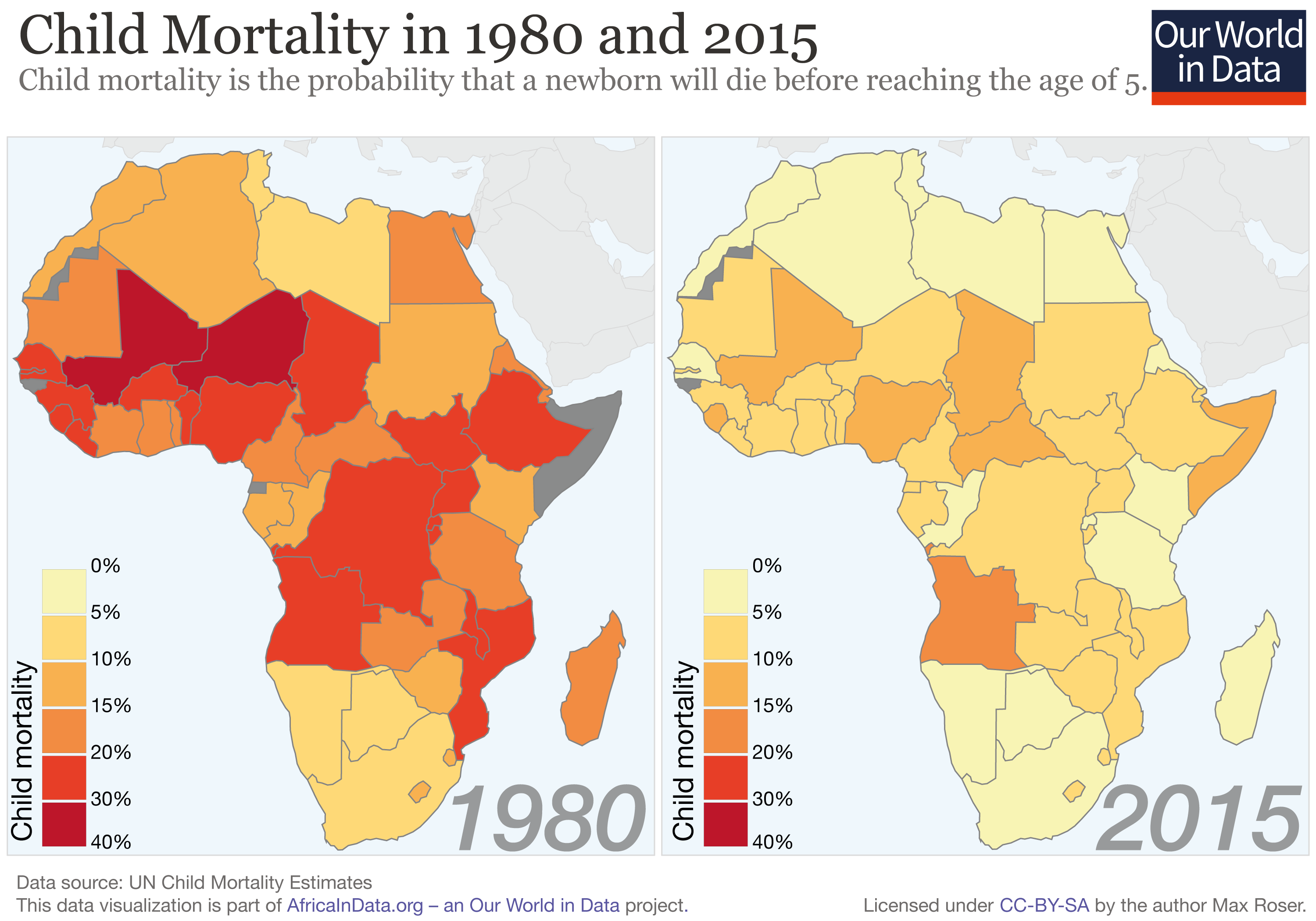

Les bons résultats en matière de croissance économique ont également permis d’améliorer grandement la santé des habitants du continent. Exemple criant, celui la mortalité infantile (la probabilité qu’un enfant meure avant d’atteindre l’âge de 5 ans). Elle aussi a fortement baissé au cours de ces 35 dernières années, comme nous pouvons le constater sur ces cartes réalisées à partir de données de l’ONU.

En 1980, la situation était dramatique : une vingtaine de pays affichait un taux de mortalité infantile supérieur à 20%. En 2015, il n’y en avait, fort heureusement, plus aucun, et un seul, l’Angola, affichait un taux de mortalité supérieur à 15%.

Selon l’UNICEF, afin de réduire la mortalité infantile, il convient de se concentrer sur deux objectifs : promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et assurer l’éducation primaire pour tous (NDLR, lorsque les taux d’éducation des filles s’élèvent, le taux de mortalité infantile, lui, chute fortement). La carte suivante a donc de quoi nous donner de l’espoir en la matière.

cliquez pour agrandir

(Crédit : Max Roser)

En effet, autre excellente nouvelle, les conditions de vie de la population se sont largement améliorées en termes d’éducation. Pour preuve : le taux d’alphabétisation (calculé cette fois-ci à partir de données de l’UNESCO) a pour sa part fortement augmenté.

Pour le prouver, Max Roser compare ici le pourcentage de personnes alphabétisées de nos jours parmi les plus de 65 ans d’un côté et les 15-24 ans de l’autre. Résultat : il est indéniable que nous ne parlons plus de la même Afrique. Les jeunes y sont bien mieux éduqués que leurs aînés. Les progrès les plus impressionnants ayant eu lieu en Afrique du Nord (parfois jusqu’à +80%), mais aussi dans le sud du continent.

cliquez pour agrandir

(Crédit : Max Roser)

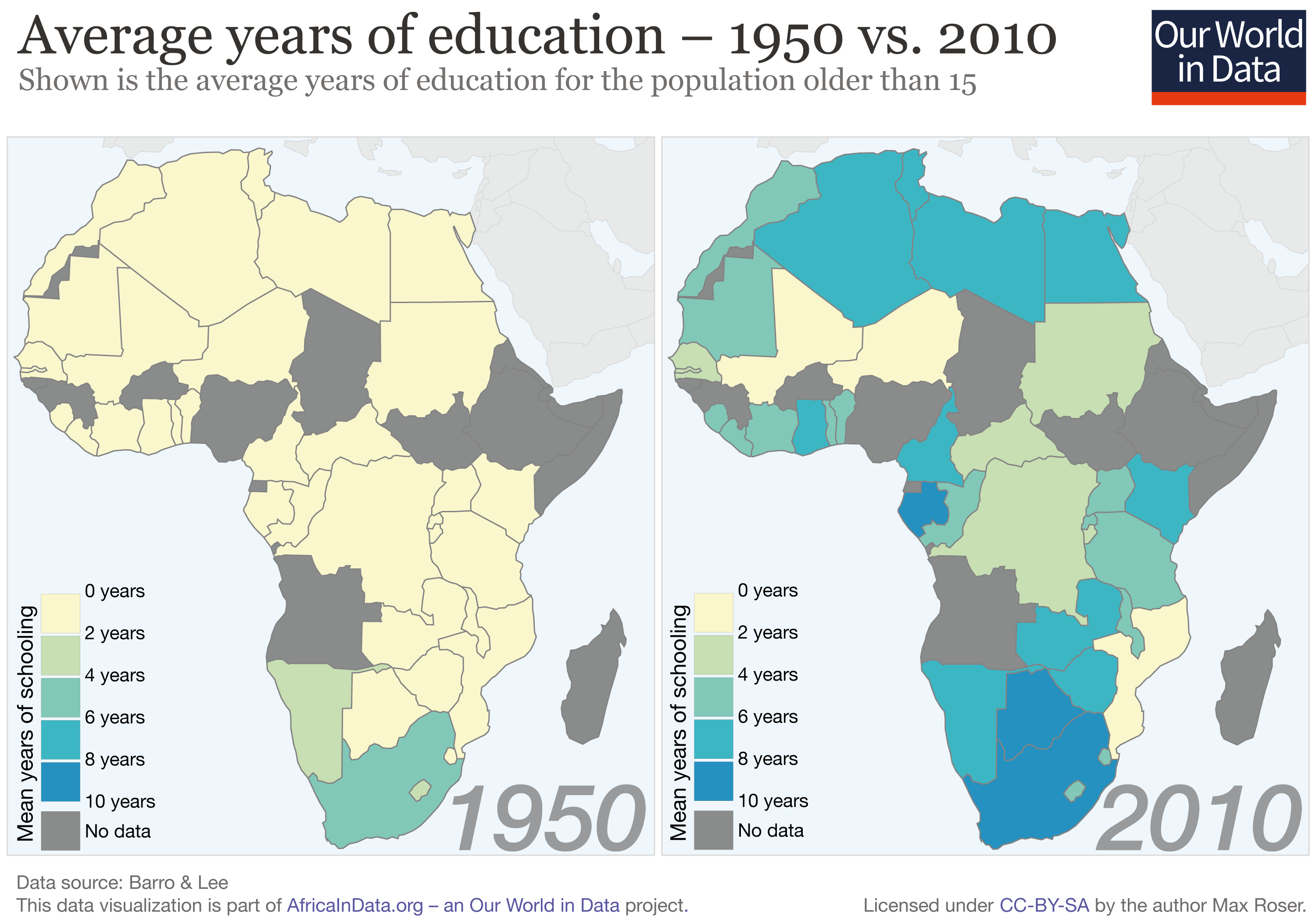

Nos avant-dernières cartes, réalisées à partir de données récoltées par les économistes Barro & Lee, nous permettent de dresser un constat similaire du côté du nombre d’années d’étude. Là encore, à part trois exceptions notables où en moyenne la population n’a fait qu’entre 0 et 2 ans d’études (au Mali, au Mozambique et au Niger), un monde sépare les chiffres de 1950 et ceux de 2010. Dans treize pays, la population a en moyenne fait plus de six ans d’étude. Ce n’était le cas absolument nulle part en Afrique en 1950.

Remarquons cependant qu’il n’existe pas de données pour l’ensemble des pays du continent.

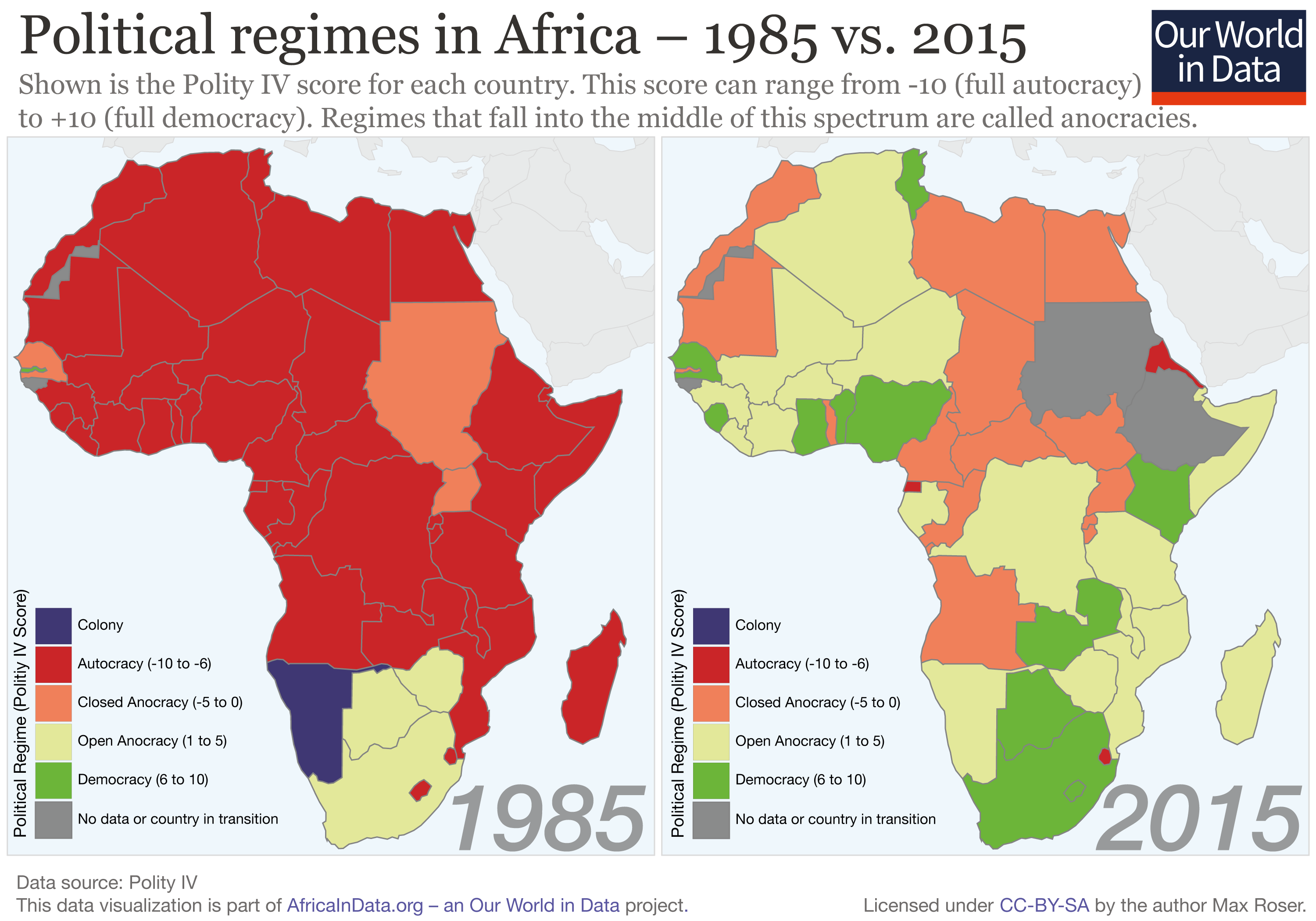

Enfin, les cartes qui donnent peut-être le plus d’espoir sont celles qui illustrent les évolutions en termes de gouvernance. Max Roser propose ici une dernière paire de cartes qui illustrent avec un code couleur très simple le classement des différents pays du continent en regard des données Polity, un jeu de données largement utilisées dans le domaine des sciences politiques et dont la dernière version, Polity IV, contient les données annuelles sur les caractéristiques des régimes et les transitions pour tous les États souverains de plus de 500 000 habitants. Plus un pays y apparaît dans une couleur rouge sombre, plus le régime en place sera considéré comme autoritaire (le pire score étant de -10). À l’inverse plus un pays apparaît dans une couleur bleu foncé, plus son régime sera considéré comme démocratique (le meilleur score étant de 10).

On peut aisément constater qu’en 1985 l’Afrique restait essentiellement sous le joug de régimes autoritaires. En 2015, si la situation n’est pas idéale, tant s’en faut, on dénombrait tout de même une dizaine de démocraties en assez bonne santé et seulement trois régimes véritablement autoritaires : le Swaziland, la Guinée équatoriale et l’Érythrée.

Le sujet vous intéresse ? Pour les anglophones, nous vous invitons à consulter par vous-mêmes l’édifiante compilation de cartes et graphiques de Max Roser, disponible ici. Pour trouver des données détaillées sur les pays africains, nous vous conseillons de consulter directement les sites d’institutions internationales comme celui de la Banque mondiale. Enfin, pour un autre angle d’attaque sur l’Afrique, nous vous invitons également à (re)lire notre chronique en date de 2015 “On [re]dessine le monde : De la difficulté de bien (se) représenter l’Afrique“. Bonne lecture.

0 commentaires