Cette semaine dans « Jeu de cartes », notre chronique hebdomadaire toute en cartes, nous avons décidé de revenir sur les conclusions d’une récente étude sur l’ampleur de la pêche industrielle. Ses conclusions, publiées dans la revue scientifique Science en milieu de semaine dernière, illustrent à quel point il devient urgent d’améliorer la gestion de la pêche industrielle et de protéger les zones marines.

De nos jours, les grands chalutiers industriels ratisseraient près de 55% de la surface océanique de notre planète, soit environ 200 millions de km2. C’est ce que nous apprenait jeudi dernier une fascinante étude réalisée par une équipe de chercheurs d’universités nord-américaines (celles de Californie et Stanford aux États-Unis, mais aussi celle de Dalhousie au Canada) en partenariat avec Global Fishing Watch, National Geographic Society, SkyTruth et Google. Leur objectif : traquer la pêche industrielle. Leurs conclusions ont été publiées jeudi dernier dans la revue scientifique Science et ne sont pas passées inaperçues.

Cette étude unique en son genre se base sur 22 milliards de données satellites recueillies entre 2012 et 2016 en provenance de grands navires équipés du système d’identification automatique (SIA). Cet équipement – dont nous vous parlions déjà dans une précédente chronique – signale non seulement toutes les deux secondes la position des bateaux qui en sont équipés, mais permet également de connaître facilement leur type, leur cap et leur vitesse.

Ces chiffres vous donnent le tournis ? Ce n’est que le début… En effet, on y apprend également que la surface de la planète utilisée pour la pêche serait de nos jours quatre fois plus grande que celle utilisée pour l’agriculture. De plus, rien qu’en 2016, les différentes flottilles de pêche auraient parcouru plus de 460 millions de kilomètres — soit une distance équivalente à 600 allers-retours entre la Terre et la Lune, comme le souligne Radio Canada. Enfin, au cours de la seule année dernière, les navires de pêche observés par les scientifiques ont consommé 19 milliards de kWh d’énergie au cours de 40 millions d’heures de pêche.

Vous l’aurez compris, la masse de données est simplement gigantesque. Pour l’exploiter, les chercheurs ont eu recours à une technologie d’apprentissage automatique, constituée de deux réseaux neuronaux convolutifs, qu’ils ont eux-mêmes développée. Très performant, leur algorithme a réussi à identifier non seulement l’emplacement, la taille et la puissance d’environ 70 000 navires commerciaux, mais aussi leur comportement en mer, le tout à l’heure et au kilomètre près. Ils estiment que l’échantillon contient plus des 3/4 des navires de plus de 36 mètres de long du monde.

(Crédit Global Fisching Watch)

cliquez pour agrandir

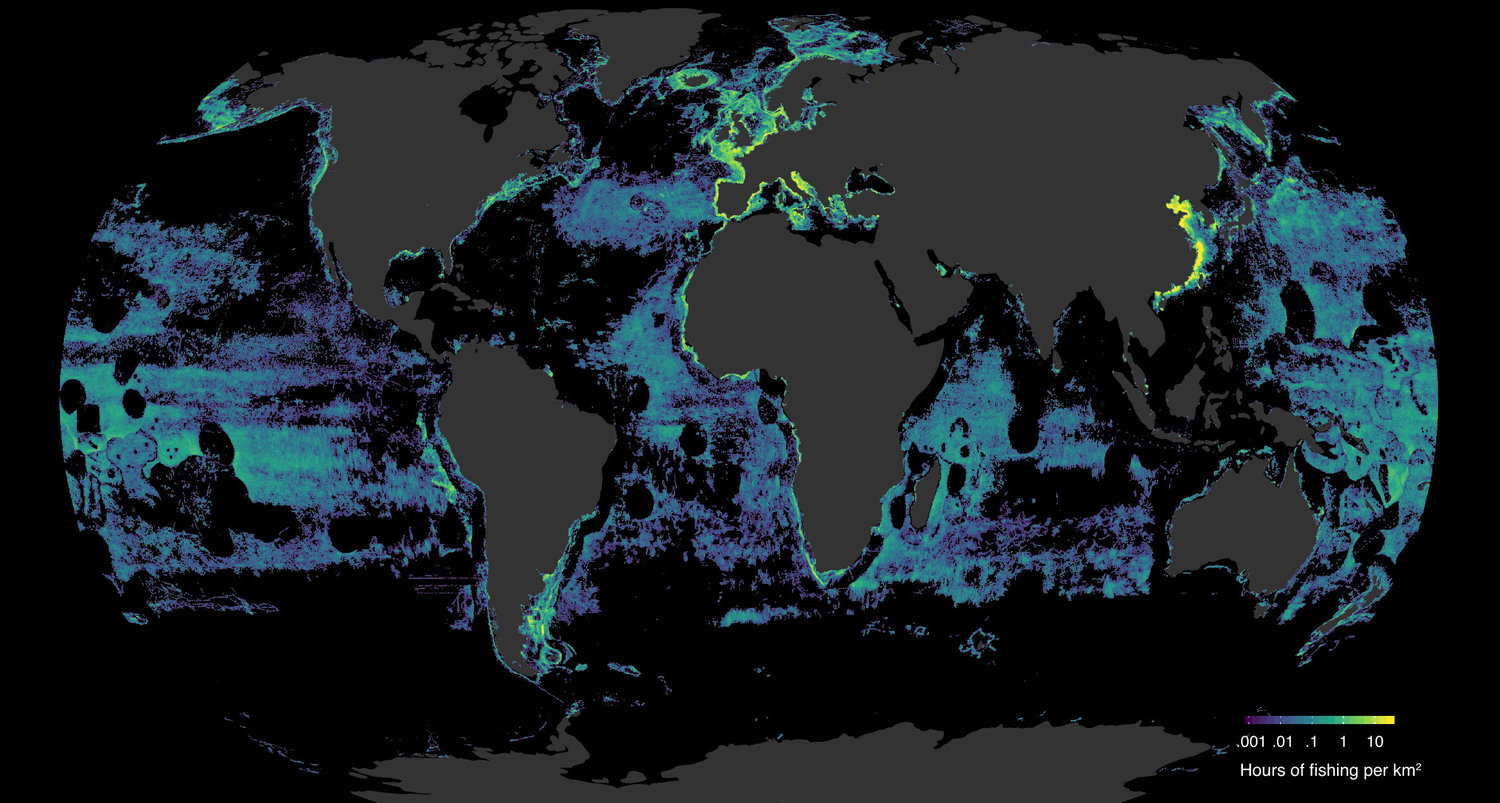

Quoi de mieux pour illustrer ces données que des cartes ? Les scientifiques en ont réalisé une, interactive, de l’empreinte mondiale de la pêche. Accessible au grand public, elle est visible sur le site de leur partenaire Global Fishing Watch, une créations des ONG Oceana et Sky Truth, en collaboration avec Google, dont l’objectif est d’informer les populations sur les pratiques relatives à la pêche industrielle, ainsi que sur la menace pesant sur les océans : surpêche épuisant la ressource halieutique, pêche illégale ou encore destruction des habitats marins.

La carte ci-dessus est une capture d’écran utilisée pour illustrer leur étude. Sa légende est relativement simple : plus une zone apparaît dans une couleur chaude, qui se rapproche du jaune, plus elle est exploitée par les navires de pêche au cours d’une année. Ainsi, les zones qui apparaissent en bleu ont connu une à dix heures de pêche par an par km2. Même si cela peut ne pas sembler excessif, il faut cependant s’imaginer ce que représente 1km2 d’eau pour un banc de poissons…

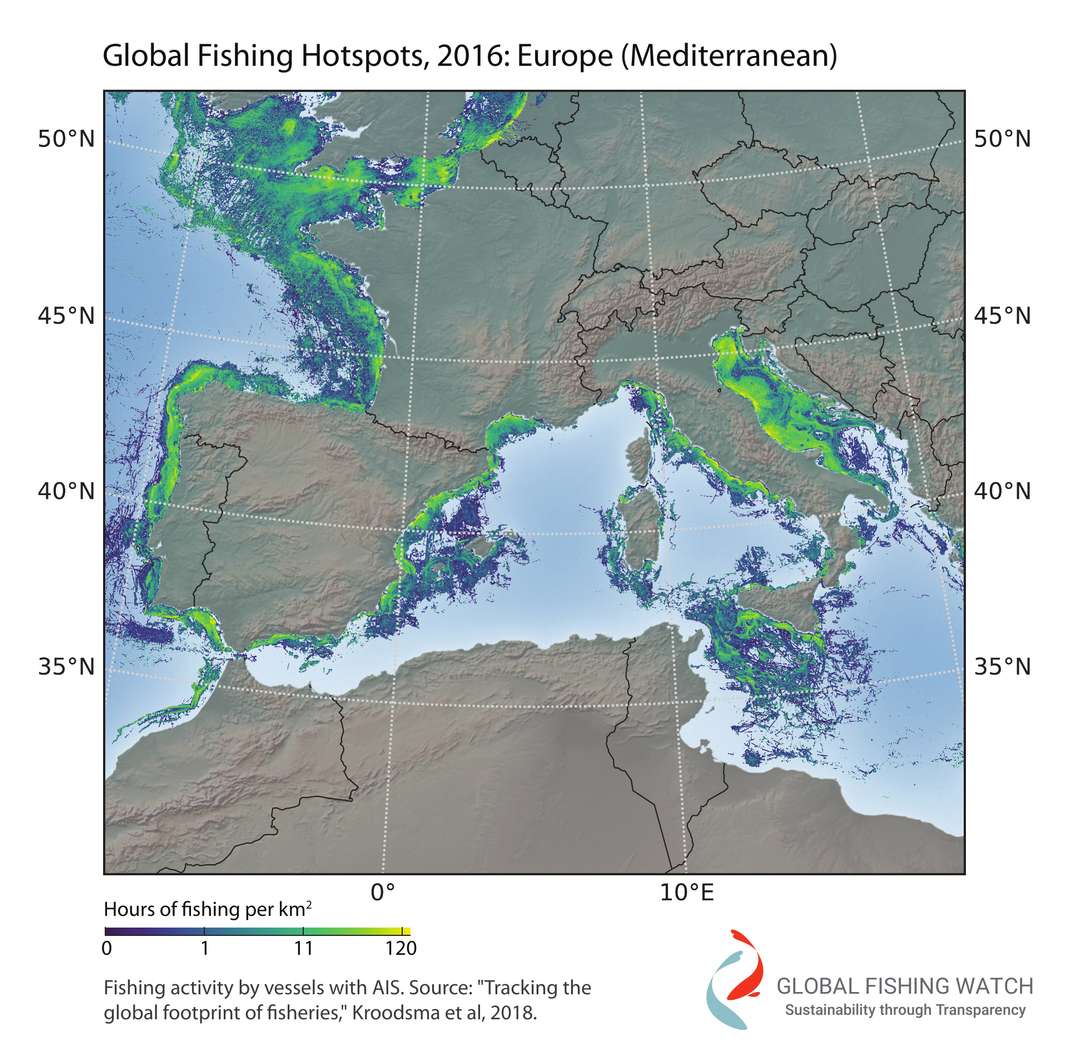

Où se trouvent les plus importants sites de pêche du monde ? Un coup d’œil à la carte permet de constater qu’ils sont dans « le nord-est de l’Atlantique (Europe), le nord-ouest du Pacifique (Chine, Japon, Russie), mais aussi dans les régions riches en nutriments au large de l’Amérique du Sud et de l’Afrique de l’Ouest ».

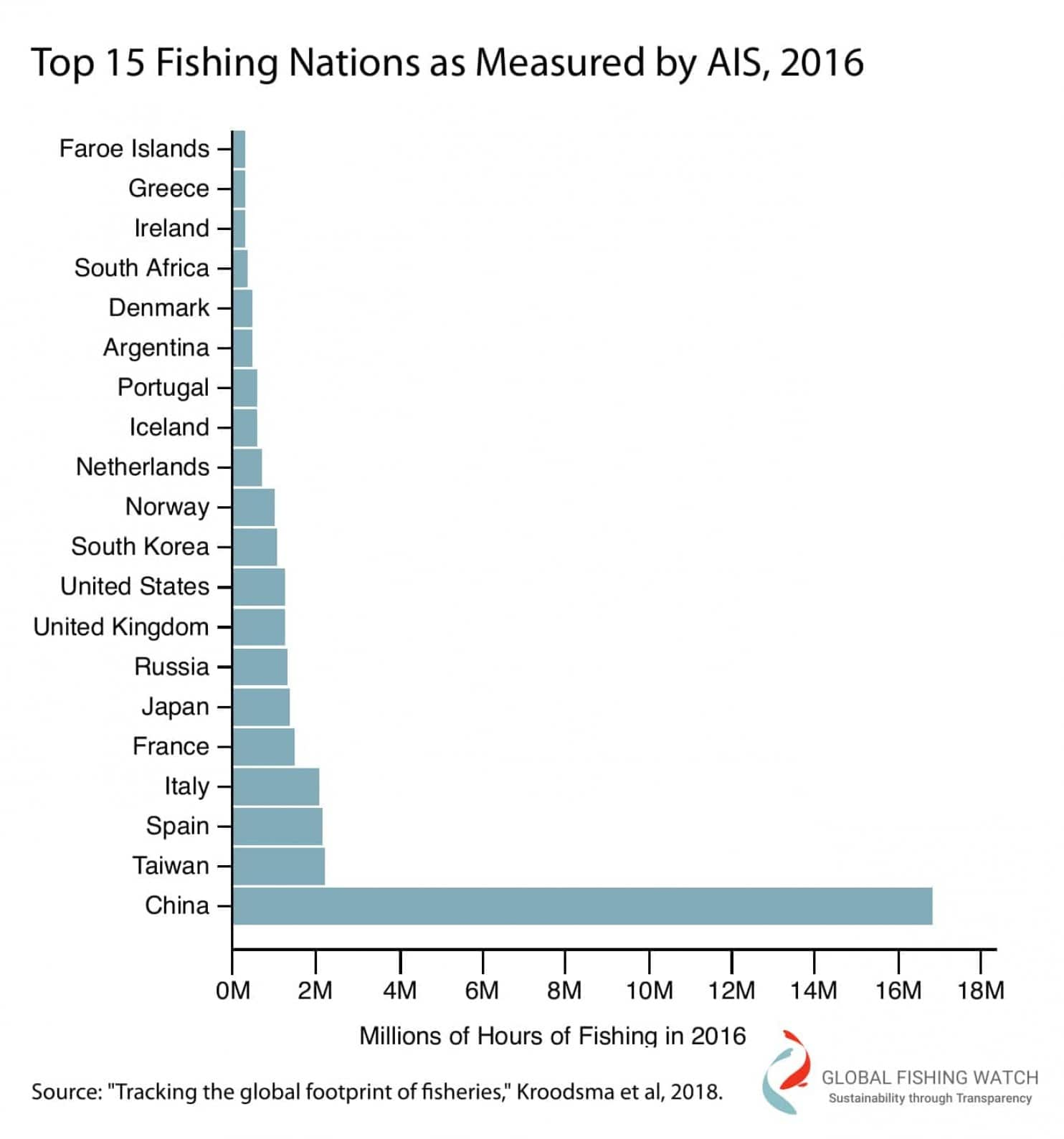

On notera que la plupart des pays ont tendance à pêcher dans leur propre Zone économique exclusive (ZEE), cet espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d’exploration et d’usage des ressources. Quid des navires qui vont pêcher en haute mer me direz-vous ? Quel pavillon battent-ils ? Eh bien, essentiellement chinois, pour plus de la moitié d’entre eux en 2016, mais aussi espagnol, japonais, sud-coréen et taïwanais. À eux seuls, ces cinq pays possèdent 85% des grands chalutiers industriels.

(Crédit Kroodsma and al., 2018/ Global Fishing Watch)

À noter qu’au classement général (NDLR, toutes zones de pêche confondues), la France arrive cette fois-ci en cinquième position, juste après la Chine, Taïwan, l’Espagne et l’Italie.

La technique de pêche la plus répandue est quant à elle la « pêche à la palangre » — souvent utilisée pour pêcher le thon, elle est pratiquée dans 45% des océans — devant la « senne coulissante » — 17% — et enfin le « chalutage » — 9%.

(Crédit Global Fishing Watch)

cliquez pour agrandir

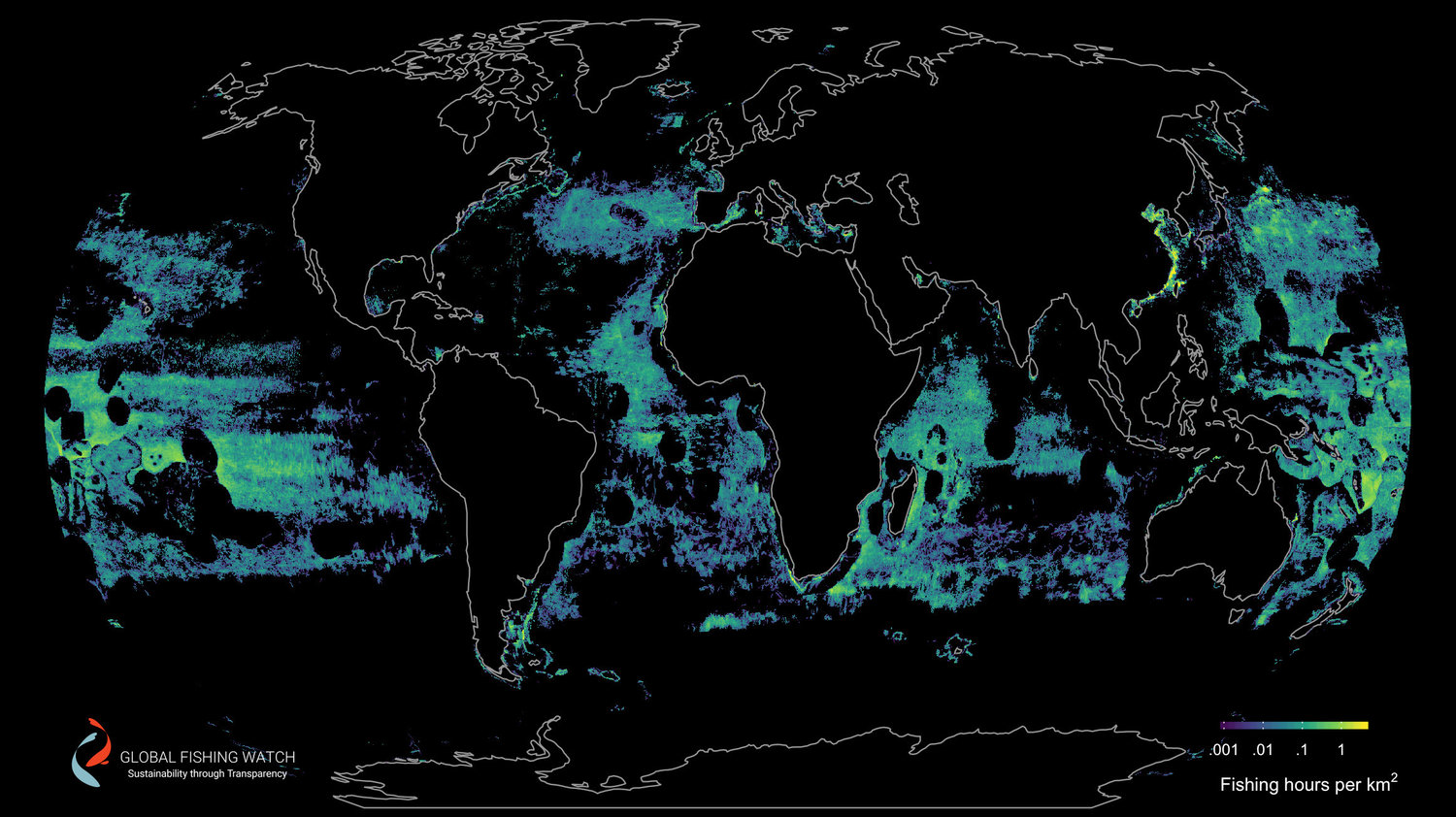

Que nous apprend encore l’étude ? Que la superficie totale pêchée serait « probablement plus élevée » encore car les données utilisées restent parcellaires en raison d’une mauvaise couverture satellite. Les auteurs de l’étude estiment qu’elle pourrait plutôt atteindre 73% de la surface des océans.

Autre constat : les cycles naturels (les variations climatiques ou la migration des poissons) ou le prix du fioul ne semblent avoir qu’un très faible impact sur les périodes et les intensités de la pêche. Il en est en revanche autrement en matière de décisions politiques. Nous pouvons ici penser à des décisions chinoises (moratoire estival) ou japonaises en Asie, qui montre que les dirigeants de ces pays ont vraiment le pouvoir de changer les choses, si du moins il le souhaitaient.

Comme l’explique le biologiste marin Boris Worm de l’Université Dalhousie, l’un des auteurs de l’étude, les chercheurs espèrent maintenant que ces informations serviront à « améliorer la gestion des pêches et la protection de zones marines ». Selon lui, le problème fondamental de l’industrie de la pêche serait un « manque de surveillance », et ce tout « particulièrement en haute mer ». Une défaillance qu’il serait selon lui possible de pallier grâce aux satellites.

(Crédit Global Fishing Watch)

cliquez pour agrandir

De nos jours, près d’un tiers (31,4%) des réserves mondiales de poissons seraient surexploitées — ce qui veut dire que les poissons sont prélevés des océans à un rythme entravant leur bonne reproduction — et 58,1% sont exploitées au niveau maximal, selon le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture en date de 2016. Il y a seulement quarante ans, le phénomène était trois fois moins important.

Avec une valeur de l’industrie de la pêche évaluée à 160 milliards de dollars, changer les choses ne sera pas chose aisée. Histoire de finir sur une note positive, rappelons que les choses évoluent tout de même parfois dans le bon sens. Ainsi, en janvier dernier, le Parlement européen votait en faveur de l’interdiction de la pêche électrique dans l’UE. Espérons que cette décision ne soit que la première d’une longue liste qui aboutira à une meilleure préservation de nos océans, ne serait-ce que pour les générations futures.

Le sujet vous intéresse ? Nous vous invitons à consulter directement le site de Global Fishing Watch et les conclusions de l’étude publiée (accès payant) jeudi dernier dans la revue scientifique Science. Dans un souci d’objectivité, la rédaction tient à souligner que l’interprétation des résultats de cette étude par ses auteurs n’est pas exempte de critiques. Pour un avis dissonant, nous vous invitons par exemple à lire ce texte, publié sur LinkedIn par l’analyste français Yann Giron. Bonne lecture.

0 commentaires