La semaine dernière, nous célébrions la Journée internationale des droits des femmes. On parle souvent (et à raison) des inégalités salariales et du plafond de verre dans les médias. Nous avons cependant pensé qu’il serait intéressant de vous proposer une chronique un peu différente, axée sur la santé des femmes. En effet, comme nous allons le constater en nous appuyant sur une série de cartes issues du site Internet du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), les femmes demeurent dans le monde les premières victimes d’inégalités en la matière.

Cela fait maintenant plus de 100 ans qu’est célébrée le 8 mai la Journée internationale des droits des femmes, cet évènement qui symbolise la résistance des femmes face à l’injustice et la discrimination sous toutes ses formes.

En octobre dernier, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dévoilait son rapport annuel sur la population mondiale. Cette étude, intitulée « Des mondes à part: Santé et droits en matière de reproduction à une époque marquée par les inégalités » soulignait notamment une aggravation des inégalités en la matière à l’échelle mondiale, dont les femmes seraient les premières victimes. Malheureusement, la liste de ces inégalités est longue : absence totale ou partielle de planification familiale, difficultés d’accès aux soins prénataux, accouchements sans aide médicale d’un médecin ou d’une sage-femme, etc.

Comme l’explique le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, dans un communiqué publié à l’occasion du 8 mars de cette année, plus les femmes « peuvent rester longtemps à l’école, planifier ou éviter les grossesses et accéder aux services de santé sans discrimination », plus de « nouvelles perspectives économiques s’ouvrent à elles pour transformer au final leur avenir ».

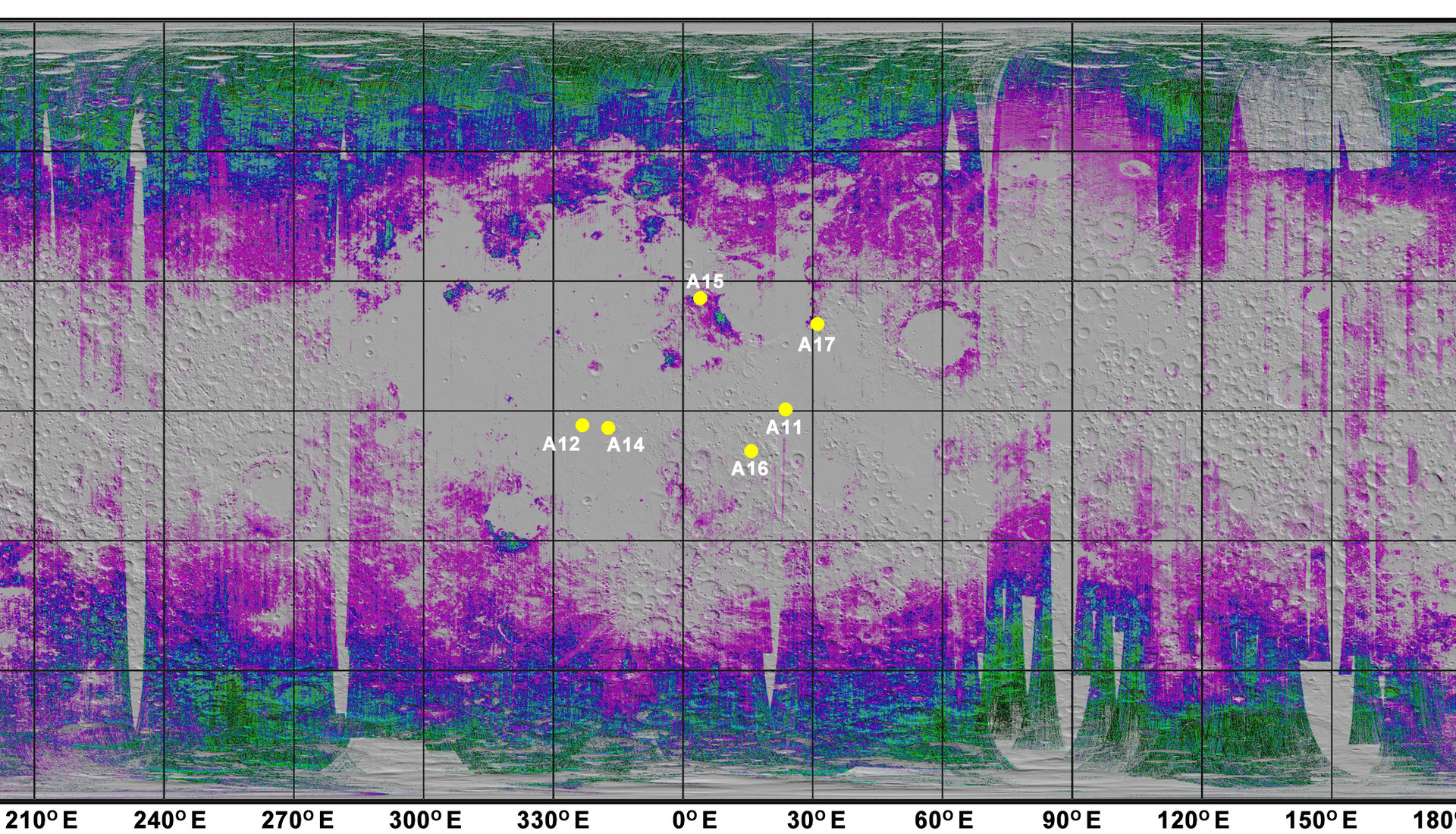

(Capture d’écran FNUAP)

cliquez pour agrandir

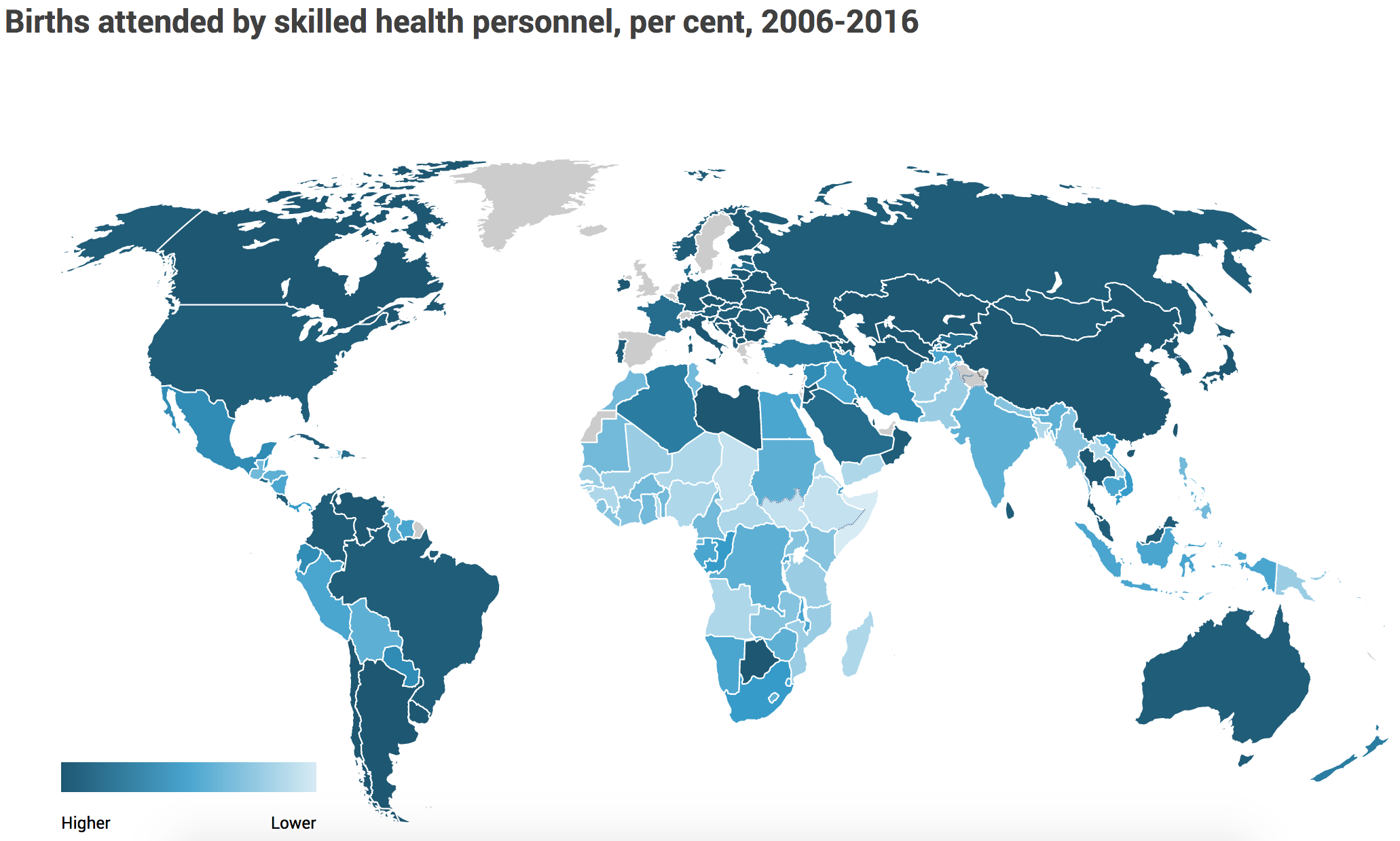

Saviez-vous que sur la période 2006-2016 seules 77% des femmes ont pu accoucher en étant assistées par du personnel de santé qualifié dans le monde ? De nos jours, près d’une femme sur quatre continue donc d’accoucher seule, ce qui augmente considérablement le risque de mortalité et morbidité maternelles.

La carte ci-dessus, issue du site du FNUAP, nous permet de constater l’existence de grandes disparités concernant la question de l’accouchement. Ainsi, dans les zones en bleu foncé – l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi qu’une partie des pays d’Asie (Chine, Japon, Malaisie ou encore Thaïlande) et d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay, Vénuzuéla) – une très grande majorité de femmes sont assistées par un ou une professionnelle de santé lors de leur accouchement.

En France, ce pourcentage s’élève à 98%, soit un petit peu moins que chez la plupart de nos voisins d’Europe de l’Ouest (99% en Allemagne, 100% en Italie et en Irlande). En moyenne dans les pays que le FNUAP considère comme développés, il s’élève à 92%.

La situation est cependant bien différente en Afrique – à l’exception notable d’assez bons résultats au nord (Algérie, Libye) ainsi qu’au sud (Botswana) du continent – où la majorité des pays sont affichés dans des bleus plus clairs, qui indiquent des pourcentages plus bas. Dans les pays dits « en voie de développement », le pourcentage n’est plus que de 75% en moyenne. Il descend même à 53% dans les pays les moins développés.

Comme le rappelle l’OMS, les décès maternels (estimés à 28 000 par an dans le monde) demeurent la seconde cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer. Quant aux complications de la grossesse et de l’accouchement, elles entraîneraient encore chaque année la mort de 350 000 femmes, et ce à 99% dans les pays dits « en voie de développement ».

Aujourd’hui, on estime qu’au moins une moitié de la population mondiale serait toujours privée d’accès aux services de santé essentiels que sont les soins prénataux pendant la grossesse, les vaccinations pour éviter le tétanos maternel et néonatal ou encore le PVH. Dans certaines régions du monde, lorsqu’ils ne sont pas hors de prix, ces services s’avèrent tout simplement indisponibles en raison de lacunes, de lois discriminatoires ou de manque d’information.

Comme le souligne le FNUAP, « les soins de santé sexuelle et reproductive font beaucoup plus que préserver la santé des femmes et des filles ». Ils leur permettent également « d’être éduquées, employées et autonomisées ».

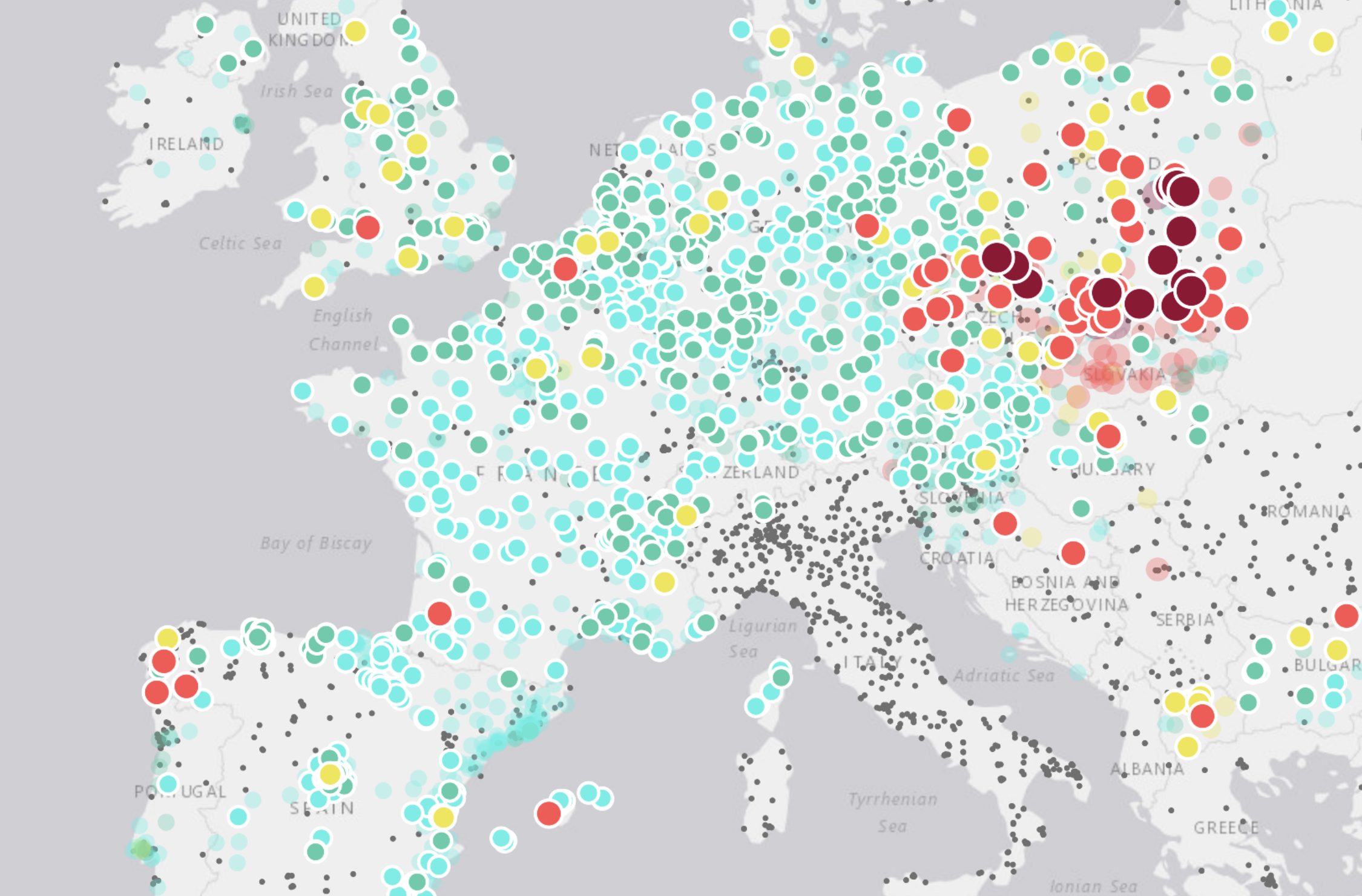

(Capture d’écran FNUAP)

cliquez pour agrandir

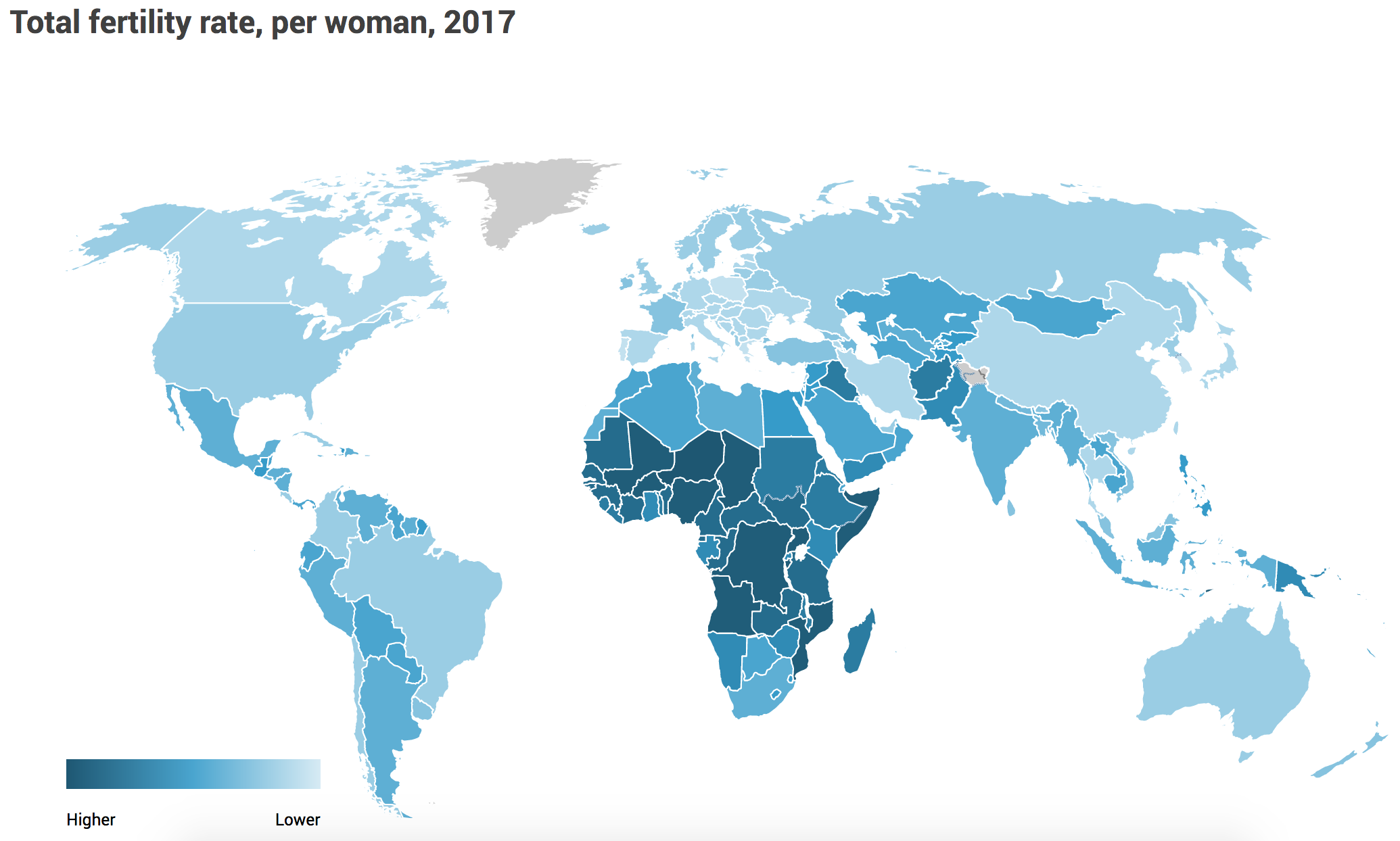

Passons maintenant à la question du taux de fécondité des femmes (NDLR, à ne pas confondre avec le taux de natalité, le taux de fécondité, aussi connu sous l’appellation d’indice de fécondité, fait référence au nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer). Comme il prend en compte le nombre d’enfants par femme, le taux de fécondité est une donnée s’inscrivant sur du plus long terme. Il permet de donner une indication plus structurelle sur notre démographie que le taux de natalité qui est, lui, beaucoup plus lié à la conjoncture.

Pourquoi parler ici de taux de fécondité me direz-vous ? Tout simplement car travail rémunéré – et donc possible émancipation de la femme – et maternité ne tendent pas toujours à faire bon ménage. Même si, selon un récent rapport intitulé « Fertility and Female Employment in Europe » de l’Université de Princeton, cette incompatibilité serait en train de s’atténuer.

À l’échelle mondiale, le FNUAP estime le taux de fécondité à 2,5 enfants par femme. Cependant, comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessus, elle aussi issue du FNUAP, il s’avère beaucoup plus bas dans le monde occidental (en bleu clair) qu’en Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Asie (dans des bleus plus foncés). Ainsi, dans les pays dits développés, le taux de fécondité moyen est de 1,77 enfant par femme, contre 2,6 enfants par femme dans les pays dits « en voie de développement » et 4 enfants par femme dans les pays que le FNUAP considère comme moins développés.

Côté français, ce taux de fécondité continue de s’afficher en baisse — même si avec 1,88 enfant par femme, il demeure l’un des plus forts d’Europe.

(Capture d’écran FNUAP)

cliquez pour agrandir

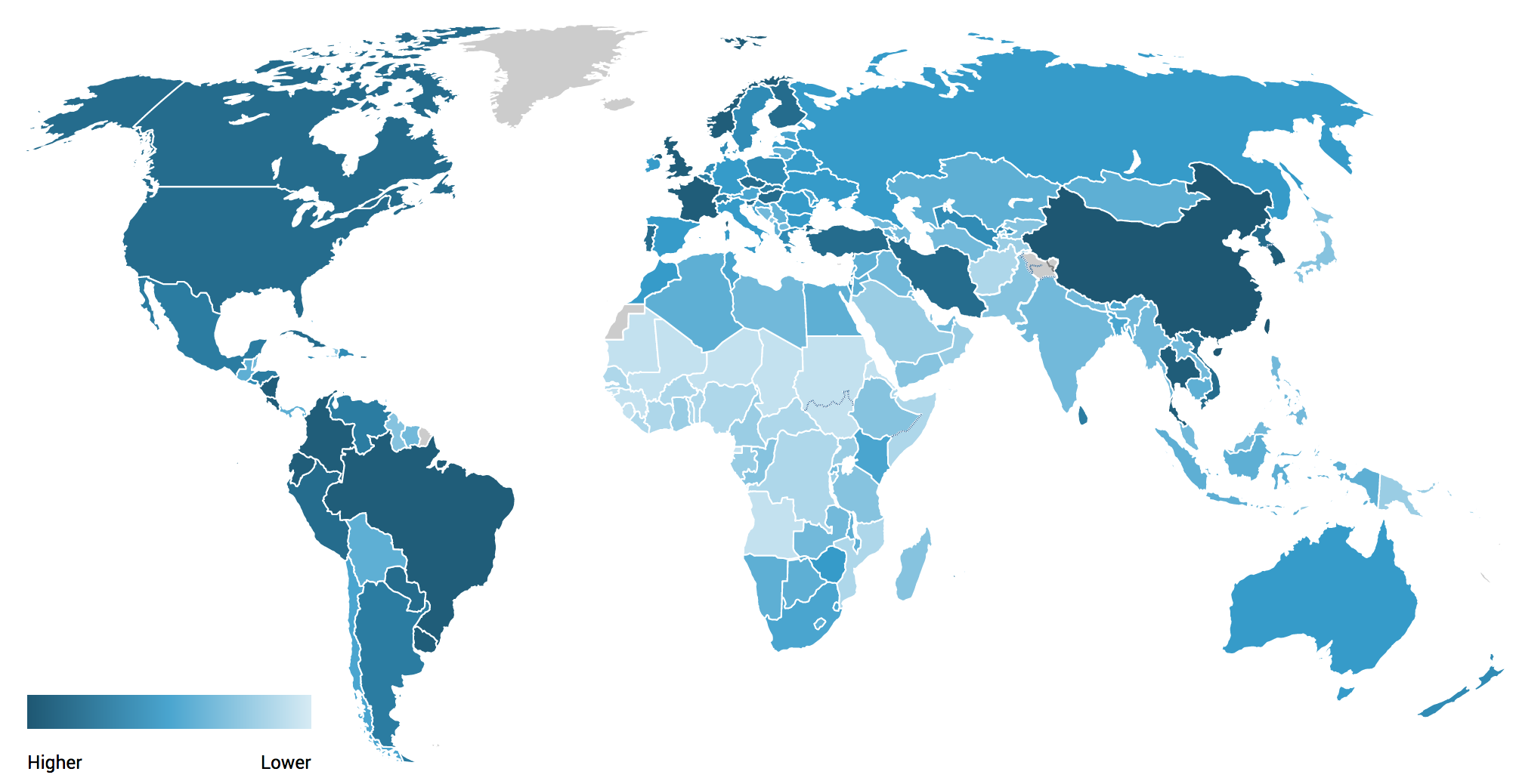

Venons-en maintenant à l’usage des contraceptifs, enjeux s’il en est des grandes luttes féministes, chez les femmes âgées de 15 à 49 ans. Malgré une progression enregistrée dans l’utilisation des moyens contraceptifs au cours des trente dernières années, dans toutes les régions du monde, des femmes continuent toujours de ne pas avoir accès à des méthodes modernes de contraception.

Ainsi, nous pouvons constater que l’Afrique, particulièrement dans sa partie subsaharienne, demeure très largement à la traîne en la matière. Dans cette région du monde, une femme sur quatre qui souhaite espacer ses grossesses ou ne plus avoir d’enfants n’a recours à aucune méthode de planification familiale.

Les conséquences de cette absence de contraceptifs sont catastrophiques. Comme l’explique le FNUAP, « chaque année dans les pays en développement, quelque 7,3 millions de filles accouchent avant d’atteindre l’âge de 18 ans ». Pire encore, « à peine un quart des jeunes femmes en savent suffisamment pour se protéger du VIH, même si la majorité des nouvelles infections surviennent chez les jeunes femmes et filles ».

(Capture d’écran FNUAP)

cliquez pour agrandir

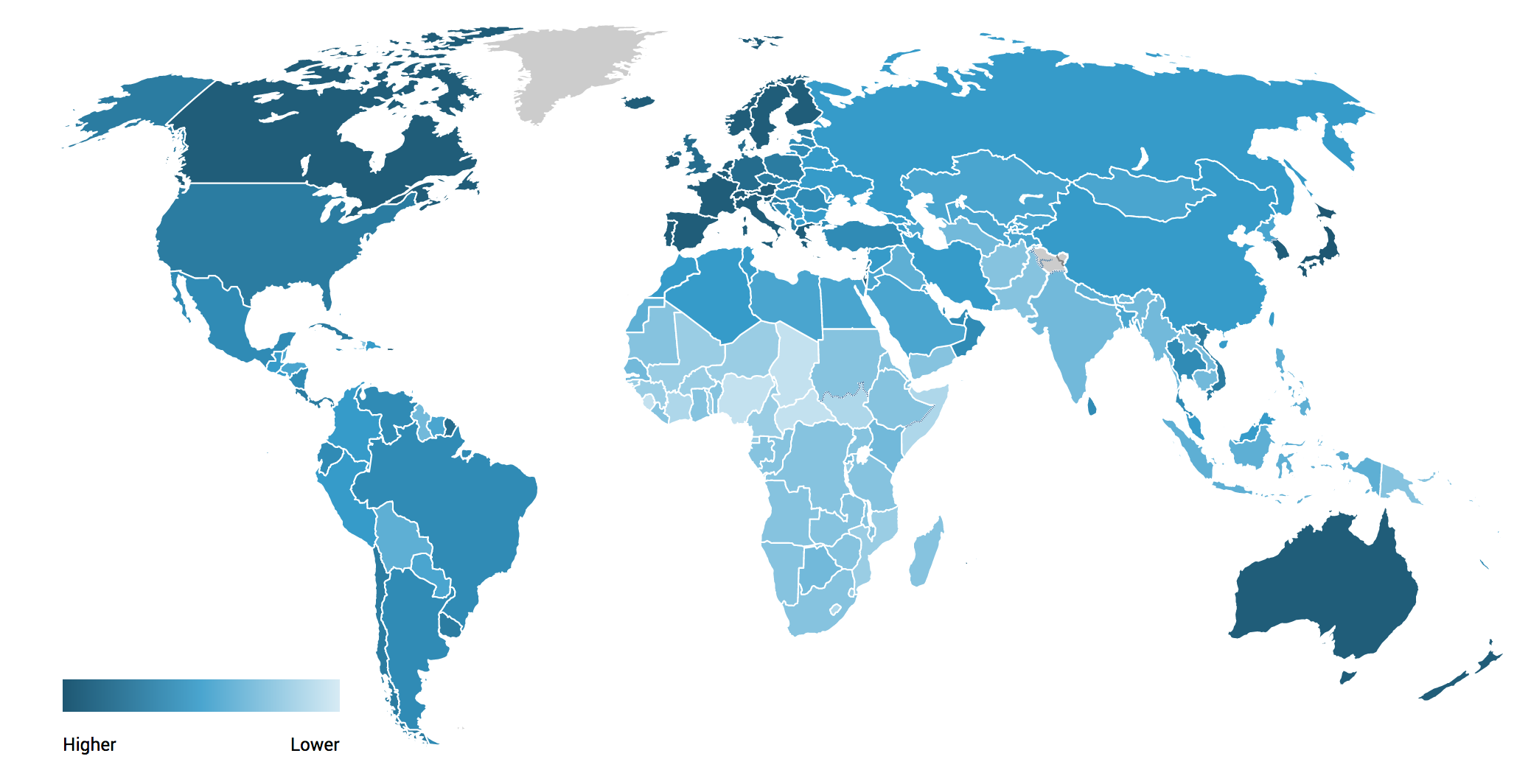

Pour terminer, intéressons-nous à l’un des rares aspects du secteur de la santé où les femmes sont mieux loties que les hommes : l’espérance de vie. Saviez-vous qu’à l’échelle mondiale, les femmes vivent en moyenne quatre ans de plus que les hommes ? En 2017 dans le monde, leur espérance de vie moyenne était estimée à 74 ans, contre 70 pour les hommes.

En 2011, leur espérance de vie à la naissance était supérieure à 80 ans dans les 46 pays les plus développés, contre seulement 58 ans dans la région africaine, nous apprend l’OMS. Des informations que confirme la carte ci-dessus qui révèle que les femmes africaines vivent en moyenne considérablement moins longtemps que les autres.

En France métropolitaine, l’espérance de vie à la naissance atteint 85,4 ans pour les femmes en 2017, contre seulement 79,5 ans pour les hommes. Il est intéressant de remarquer que depuis le milieu des années 1990, les femmes progressent moins rapidement sur cette statistique que les hommes dans notre pays. L’écart entre les sexes se resserre donc. Alors qu’il était de huit ans et trois mois en 1992, il n’était plus que de six ans en 2017.

Une dernière précision, si elles vivent bien plus longtemps en moyenne, les femmes tendraient à passer ces années de vie supplémentaires en moins bonne santé, du moins en Europe.

0 commentaires