Lors de la parution originelle de cet épisode, nous vous expliquions qu’en France le nombre de points lumineux servant à éclairer villes et campagnes avait augmenté de 64 % en l’espace de vingt ans, atteignant près de 9,5 millions de points lumineux, soit 1,26 MW, en 2015, l’équivalent d’un réacteur nucléaire selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Deux ans plus tard, une nouvelle étude reprise par les médias de tous bords semble indiquer que la situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire. Aujourd’hui dans « Jeu de cartes », notre chronique hebdomadaire toute en cartes, nous nous intéressons donc une nouvelle fois à cette forme de pollution trop souvent ignorée, et pourtant lourde de conséquences : la pollution lumineuse.

(Photo Flickr/ Gael Varoquaux)

[MAJ] Article initialement publié en mars 2015 et mis à jour le 7 décembre 2017

Qui ne s’est jamais émerveillé face au spectacle à couper le souffle d’une belle nuit étoilée ? Un phénomène on ne peut plus naturel, mais qui, dans un monde où la nuit est devenue presque aussi lumineuse que le jour, se fait de plus en plus rare. À en croire, les chiffres avancés dans l’Atlas mondial de la clarté artificielle du ciel nocturne, une étude codirigée par Fabio Falchi, chercheur à l’Institut italien des sciences et technologies sur la pollution lumineuse, et Chris Elvidge, chercheur à l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, et publiée l’année dernière dans la revue scientifique Science, plus de huit personnes sur dix vivraient de nos jours sous des cieux suréclairés par la lumière artificielle. Surtout, près d’un tiers de l’humanité pourrait ne jamais contempler la Voie lactée…

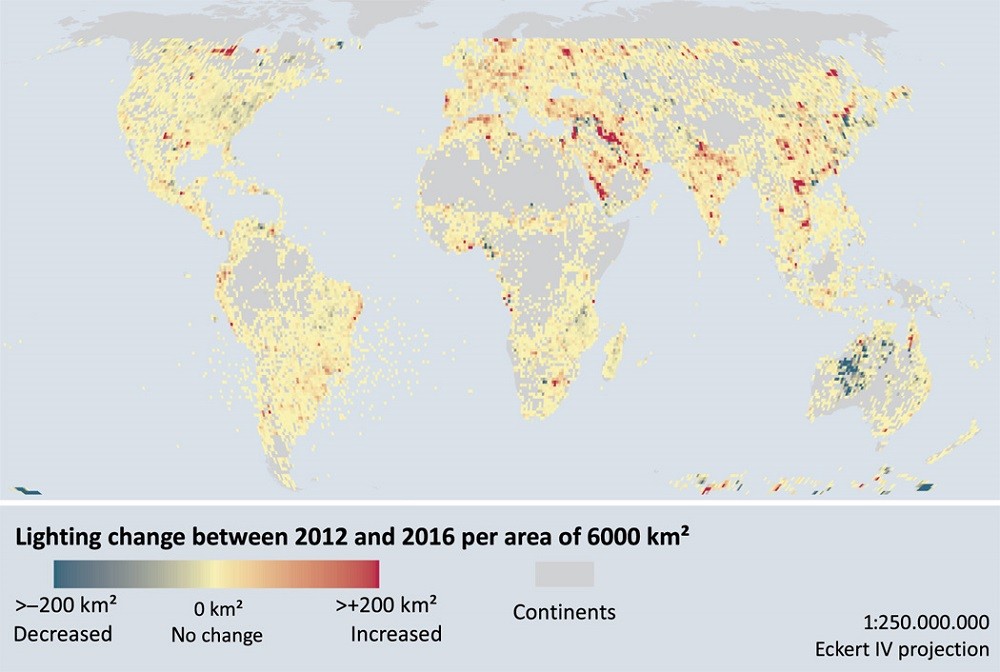

La nouvelle était reprise par de nombreux journaux, français et internationaux, fin novembre : l’éclairage planétaire a continué de s’accroître d’environ 2,2% d’année en année entre 2012 et 2016. C’est du moins ce qu’indiquent les résultats d’une étude, parue fin novembre dans la revue scientifique Science Advances. Ses auteurs tirent le signal d’alarme, révélant l’ampleur d’un phénomène qui touche aujourd’hui l’essentiel des pays du monde, y compris des zones précédemment relativement peu éclairées. Ils y constatent également que l’augmentation des émissions lumineuses tend à correspondre à l’augmentation du produit intérieur brut (PIB). Résultat : ces dernières années, la pollution lumineuse s’est le plus accrue dans les pays dits en voie de développement.

« Sur dix Américains nés aujourd’hui, huit n’auront jamais la chance de pouvoir contempler la Voie lactée », révélait déjà Paul Bogard dans un livre édifiant paru en 2013. Un bien triste constat, dont l’Amérique du Nord est loin d’être la seule victime. En cause, la présence – en quantité astronomique – de sources de lumière artificielle (de l’éclairage urbain aux panneaux publicitaires en passant par les vitrines des magasins) qui prennent, dans les centres urbains, le relais de la lumière naturelle dès la nuit tombée. Repoussée toujours un peu peu plus par la lumière de nos villes, la nuit noire est un spectacle en voie de disparition, qui n’est plus réservé qu’à quelques régions relativement isolées de la planète.

En français, on appelle ce phénomène « pollution lumineuse » (light pollution, ou photopollution pour les anglophones). Un type de pollution qui demeure encore largement ignoré par rapport à d’autres pollutions jugées autrement plus dangereuses pour la santé. Pourtant, et nous y reviendrons plus tard, ce phénomène que l’ONG américaine Dark Sky révélait au monde dès 1988 est loin d’être sans conséquence sur notre santé.

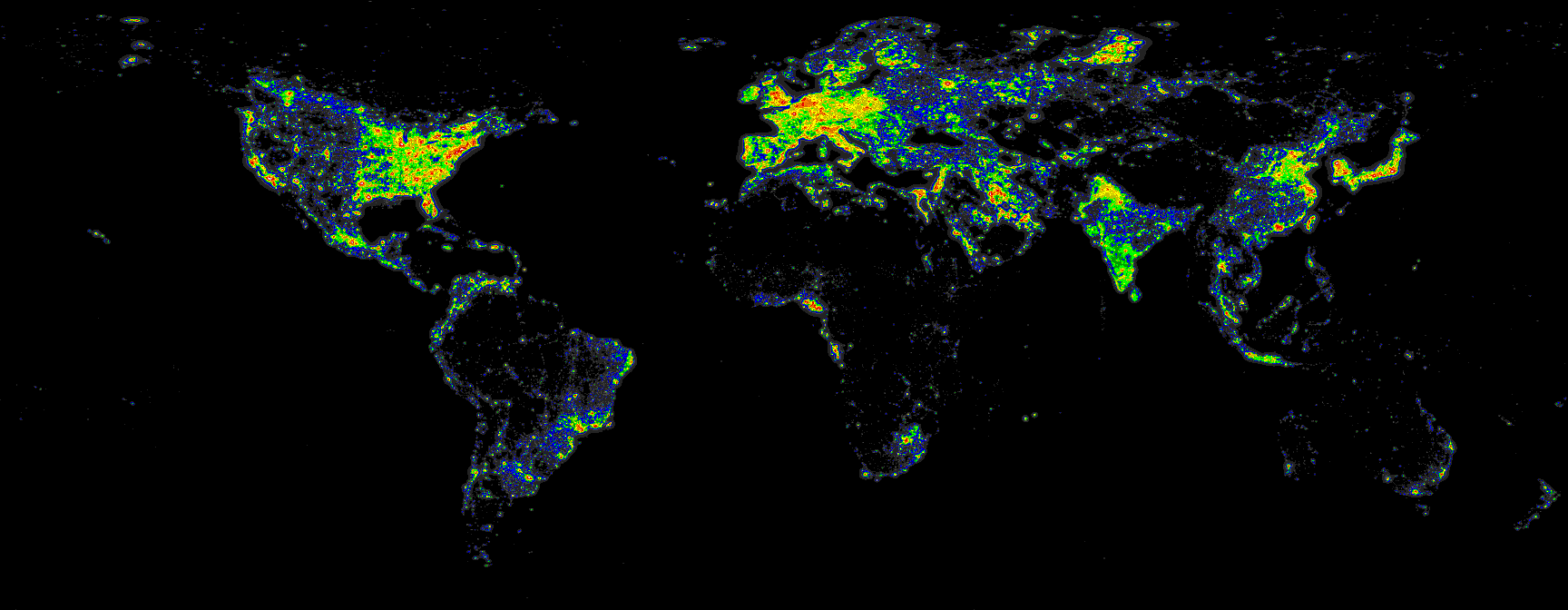

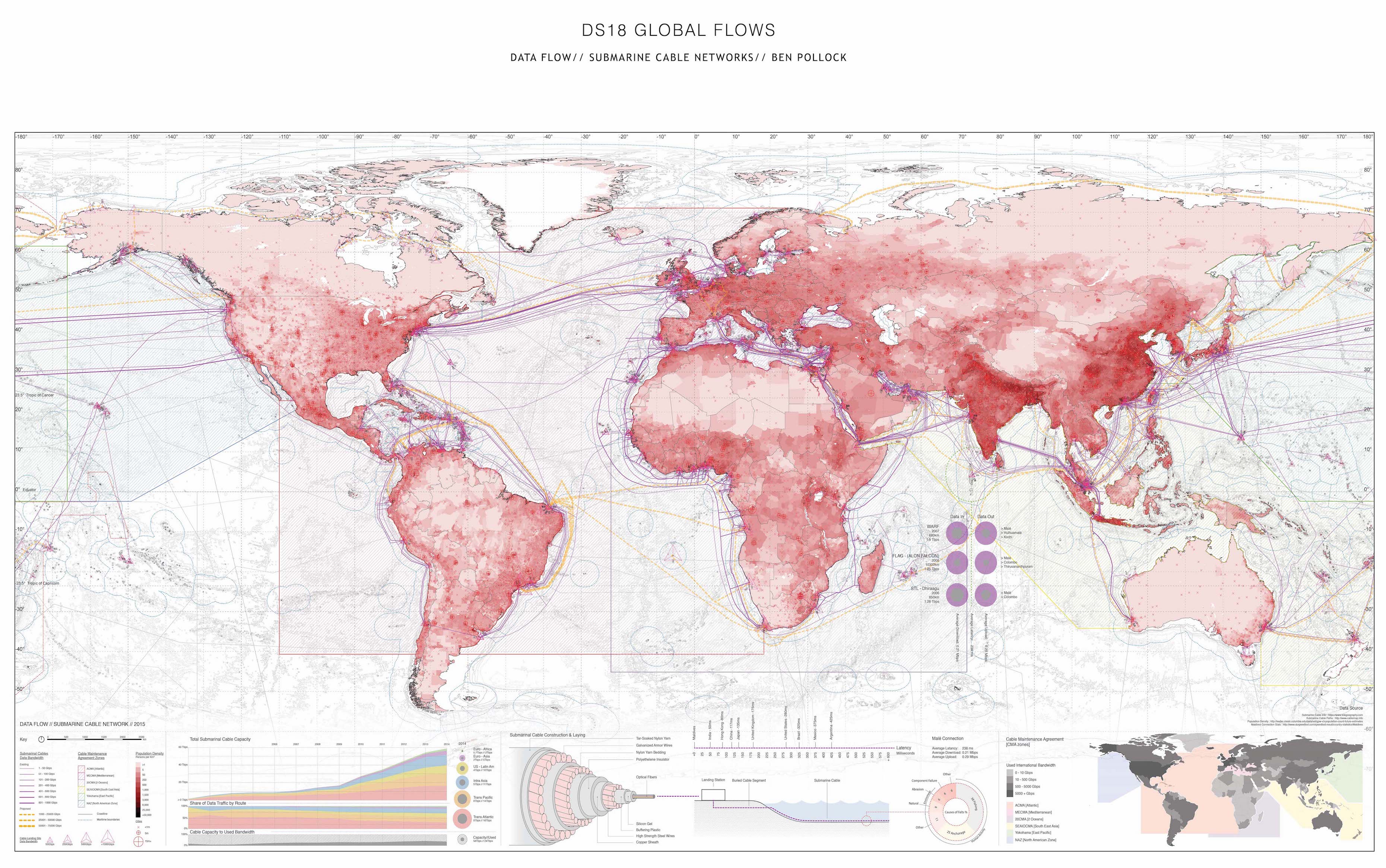

(Crédit : David Lorenz, Light Pollution Atlas 2006) cliquez pour agrandir

Fruit du travail de David Lorenz, un chercheur américain de l’Université du Wisconsin, la carte ci-dessus est l’une des représentations les plus précises de la quantité de pollution lumineuse existant à l’échelle de la planète. Sur son site Internet, l’homme explique n’avoir fait que réactualiser et compléter le travail du chercheur italien Pierantonio Cinzano à l’aide de données satellitaires plus récentes.

Sans surprise, il apparaît que les zones densément peuplées ont tendance à générer bien plus de pollution lumineuse que les zones faiblement peuplées. De même, les zones dites plus « développées » tendent également à générer plus de pollution lumineuse que les autres. Une chose est sûre : le nombre de points lumineux n’a de cesse d’augmenter. Il suffit de regarder l’évolution au cours des cinquante dernières années des nombreuses images satellites de la Terre prises de nuit depuis l’espace pour s’en apercevoir.

Au sein du monde « occidental », deux zones apparaissent comme étant particulièrement sujettes à la pollution lumineuse : l’Amérique du Nord et l’Europe (sur laquelle nous reviendrons dans un second temps). Il apparaît ici très clairement que la côte Est des États-Unis est en réalité bien plus peuplée – et donc polluée – que le reste du pays. En comparaison, le Canada ferait presque figure d’exemple, à l’exception près des sables bitumineux d’Alberta.

Un coup d’œil vers l’Asie permet de s’apercevoir qu’en Chine aussi la pollution lumineuse est majoritairement concentrée sur la côte du pays. Hong Kong est d’ailleurs connue pour être l’une des villes les plus lumineuses du monde. Et si le Japon et la Corée du Sud brillent eux aussi de mille feux, à l’inverse, la Mongolie (à l’exception d’Oulan-Bator, la capitale du pays) et la Corée du Nord (et ce non pas à cause de l’existence d’un quelconque couvre-feu puisque cette croyance occidentale est fantasmée) semblent presque inhabitées une fois la nuit tombée.

L’Inde apparaît également rayonnante, même si la quantité de pollution lumineuse reste « raisonnable » en considérant qu’il s’agit du deuxième pays le plus peuplé du monde. Et pour ceux qui s’interrogeraient sur la présence de points lumineux perdus sur le territoire russe, il s’agit, le plus souvent, d’installations gazières, minières et pétrolières.

L’activité issue de l’extraction d’énergies fossiles est également très visible au Moyen-Orient, même si ce qui interpelle avant toute chose dans la région, c’est bel et bien la quantité de pollution lumineuse en provenance d’Israël et de Palestine. En Égypte, il est aussi possible de suivre le tracé du bassin du Nil qui concentre l’essentiel de la population du pays.

En revanche, l’Afrique subsaharienne apparaît comme quasiment dénuée de pollution lumineuse hors des métropoles – à l’exception près des zones pétrolifères du Delta du Niger et des mines de cuivre de Palabora en Afrique du Sud.

Même constat en Amérique du Sud, où le point le plus lumineux du continent est en réalité à trouver du côté des Malouines, où une impressionnante flotte de chalutiers s’adonnent à la pèche de nuit en se servant de lumières spéciales pour attirer les poissons dans leurs filets. Enfin, en Australie, les points lumineux ne font que confirmer une donnée qui n’est plus à prouver : les habitants du pays vivent sur les côtes alors que l’intérieur des terres demeure largement désert.

Pour une vue plus détaillée, nous ne saurions que trop vous recommander d’aller directement jeter un coup d’œil à la version interactive de la carte, disponible sur Google Maps ici.

Particulièrement visible lorsque le ciel est couvert de nuages bas (qui réfléchissent et dispersent la lumière sur plusieurs kilomètres), la pollution lumineuse est ainsi responsable de ces ciels orangeâtres, ou rougeâtre, qui s’avèrent particulièrement visibles dans certaines de nos agglomérations. Hors des villes et par temps clair, le ciel est bien plus noir. La nature bénéficie alors seulement de l’éclairage de la lune. Les habitués de camping à la belle étoile peuvent d’ailleurs facilement reconnaître l’emplacement d’une grande ville à proximité. Il suffit de repérer le halo lumineux, d’abord rose pâle puis jaunâtre, au loin.

(Photo Flickr/ Aaron Crowe)

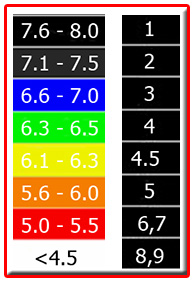

Et pour ceux qui pensent toujours que la nuit est naturellement sombre, il existe un indicateur permettant d’évaluer la qualité du ciel noir : l’échelle de Bortle.

Dans son livre Paul Bogard explique qu’en poursuivant les politiques d’éclairage actuelles, les villes finiront toutes par atteindre la note de 8,9 située au sommet de l’échelle. À l’heure actuelle, un habitant des villes passe en moyenne déjà la plupart de ses nuits autour d’un niveau 6.

Il est intéressant de souligner que l’étude mentionnée au début de cette chronique est également l’une des premières à examiner les effets de la transition vers l’éclairage LED (NDLR, lampes à diode électroluminescentes) déjà bien entamée dans beaucoup de pays. L’avantage premier de cette technologie est qu’elle demande largement moins d’énergie qu’un éclairage classique, ce qui permet aux villes de diminuer leur facture énergétique en dépensant moins pour l’éclairage public. Cependant, les analyses des chercheurs ont montré que ces économies d’énergie tendent en réalité à justifier l’installation d’un nombre toujours plus important d’éclairages publics.

(Source Science Advances)

« Je m’attendais à constater dans les pays riches — comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne —, une diminution globale de la luminosité, particulièrement dans les zones très éclairées », explique ainsi Christopher Kyba à la BBC, le principal auteur de l’étude, chercheur au centre allemand de recherche de géophysique (GFZ). « Au lieu de cela, nous voyons des pays comme les États-Unis où la situation ne change pas et d’autres, comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui deviennent de plus en plus lumineux », conclut-il.

Il précise que Suomi NPP, le satellite météorologique américain utilisé dans le cadre de cette étude, n’est pas capable de détecter les lumières bleues des LED. Résultat : de nombreuses villes sont passées d’un halo orange à un halo blanc et le rayonnement semble avoir diminué dans les centres-ville, alors qu’il a généralement augmenté en périphérie.

Problème : cette pollution lumineuse n’est pas sans conséquence. L’absence d’une alternance véritable entre le jour et la nuit perturbe, entre autres, la faune (notamment les insectes et les oiseaux) et la flore, mettant ainsi en danger la biodiversité. En effet, les espèces diurnes (actives le jour) ont besoin de la nuit pour pouvoir se reposer. Les espèces nocturnes, elles, en profitent pour s’alimenter et se reproduire.

Les conséquences sur la santé humaine sont elles aussi bien réelles et vont des dangers d’éblouissement de l’œil, lors des déplacements de nuit, à la perturbation des rythmes circadiens et mélatoniens pouvant engendrer troubles du sommeil et hypertension, voire même, selon certaines recherches, des risques de tumeurs. Soulignons que la lumière bleue des LED aurait elle aussi des conséquences néfastes sur la santé.

Pour régler le problème, on a longtemps pensé qu’il conviendrait tout d’abord de diminuer les investissements en éclairage public et signalisation, qui seraient le premier poste de consommation d’électricité des communes. En France, l’éclairage public constituait en 2015 23 % de la facture globale d’énergie et 38 % de la facture d’électricité des communes. Les premières personnes à sensibiliser sont donc avant tout les élus. Pourtant, ces derniers n’ont pas non plus la tâche facile. Dans un certain nombre de communes où ils ont décidé de réduire ou restructurer l’éclairage public – souvent davantage par souci d’économie que par véritable considération environnementale – les habitants se sont très vite inquiétés du climat d’insécurité que générerait ce manque de lumière.

Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, diminuer les dépenses dans ce domaine ne suffit pas forcément. Comme il est expliqué dans l’étude susmentionnée, « l’homme a tendance à utiliser la même quantité de lumière artificielle qu’il peut acheter pour environ 0,7% du PIB ».

Toujours est-il que face à ce constat, l’UNESCO a, en 1992, décidé de consacré un volet spécifique « au droit et à la conservation du ciel et de sa pureté » dans sa déclaration des droits pour les générations futures. En 2015, l’Organisation des Nations Unies était allée encore plus loin en faisant de l’année 2015, Année internationale de la Lumière.

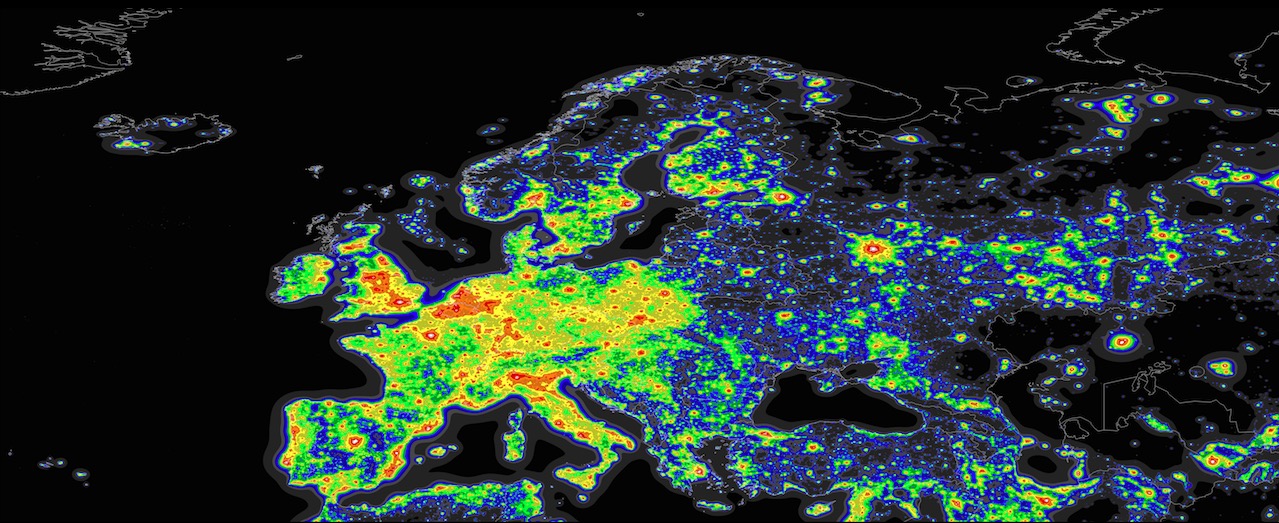

(Crédit : David Lorenz, Light Pollution Atlas 2006) cliquez pour agrandir

Sans surprise, l’Europe, de par sa densité de population et son niveau élevé de développement, émet énormément de pollution lumineuse. Le sud du Royaume-Uni, le bassin parisien, l’essentiel de la Belgique et des Pays-Bas, le nord de l’Italie ainsi que l’Allemagne de l’Ouest en souffrent particulièrement. L’Islande reste une exception, presque invisible sur la carte, car très peu peuplée.

Dans toutes ces zones, on ne distinguerait plus « en moyenne qu’une vingtaine d’étoiles, contre plus de 2 000 à la campagne » révélait un article du Monde, vieux de 2008, qui avance que « ce halo lumineux progresserait de 5 % par an en Europe ».

Pourtant, tout n’est pas perdu pour les amateurs de ciels étoilés. À l’échelle mondiale, l’ONG Dark Sky compile, depuis plusieurs années, sur la carte ci-dessus, les sites où il demeure possible d’observer des ciels relativement dénués de pollution lumineuse en Europe et en Amérique du Nord. L’ONG en.lighten continue de coopter un nombre toujours plus important d’États signataires de son « Global Efficient Lighting Partnership Programme », qui vise à éclairer de manière plus intelligente.

Il existe également plusieurs initiatives publiques. En Europe, le programme Greenlight, lancé en 2000 par la Commission européenne, vise à encourager les « consommateurs d’électricité du secteur non résidentiel » (aussi bien publics que privés) à optimiser leur choix d’équipement d’éclairage.

En France, depuis la tenue du Grenelle de l’Environnement, un » Code de l’environnement des dispositions relatives à la prévention des nuisances lumineuses » a été mis en place. Il établit des « spécifications techniques, des interdictions temporaires ou permanentes pour certains types d’éclairage ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire », comme le rapporte le site notre-planète.info.

De plus, un certain nombre d’associations continuent de militer à leur échelle pour faire avancer la question. La plus connue étant certainement l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN). Elle a notamment contribué à l’arrêté d’extinction des façades, vitrines, bureaux non occupés entré en vigueur en 2013. Depuis maintenant sept ans, elle organise également le concours Villes et villages étoilés et propose également un « cahier des clauses techniques type » pour les communes qui souhaitent réduire leur pollution lumineuse.

Agir pour l’Environnement organise également depuis 2009, le Jour de la Nuit. Une initiative nationale visant à « sensibiliser les Français à la pollution lumineuse ainsi qu’à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé ».

Un soupçon de poésie pour finir cette chronique. Nicholas Buer, photographe et amateur de timelapse s’est posé il y a quelques années la question : à quoi pourrait bien ressembler la ville de Londres la nuit sans toute cette pollution lumineuse ? La réponse en images.

Le sujet vous intéresse ? Nous vous invitons à consulter ce dossier sur la lumière artificielle, disponible sur le site du Jour de la Nuit. De très bons livres et publications académiques ont également été écrits sur le sujet, en particulier ce livre de Paul Bogard (en anglais). Quant à l’étude de étude publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Science Advances, à l’origine de la mise à jour de cette chronique, elle est disponible ici. Bonne lecture.

0 commentaires