Impossible de savoir précisément combien ils sont. Pourtant, ils font partie du paysage français. Beaucoup traitent des traditions populaires ou d’archéologie. D’autres, plus insolites, exposent des animaux empaillés ou des tire-bouchons. Une grande partie d’entre eux, surtout, est publique et financée par le contribuable. 8e étage s’est demandé combien coûtent et rapportent ces petits musées de campagne qui accueillent, par an, le tiers des visiteurs que reçoit le Louvre chaque jour.

Un musée comme le Louvre a coûté 228 millions d’euros en 2012 et a rapporté “seulement” 215 millions. Une preuve que même pour les mastodontes de la culture, il est très difficile de se maintenir à l’équilibre et encore plus de faire du bénéfice. D’autant que le musée touche 100 millions d’euros de subvention par an et 16 millions de dons. Plus précisément, les recettes de billetterie du Louvre ne couvrent que 25 % des coûts de fonctionnement du musée. Si le rapport édité chaque année par son conseil d’administration ne fait pas état de retombées touristiques, elles sont pourtant bien réelles. En 2011, l’office de tourisme de Paris a réalisé une enquête selon laquelle 60 % des touristes fréquentent la capitale d’abord pour les musées. Mais avec le statut envié de “musée le plus visité au monde”, le Louvre est un cas à part. Loin des chiffres astronomiques qu’il génère, des petits musées tentent de survivre dans le monde intransigeant de la culture.

Le “répertoire des musées français” muséofile, sur le site Internet du ministère de la Culture, en recense 1315 répartis sur 888 (des 36 600) communes françaises. Une liste loin d’être exhaustive, car en réalité, cette base de données répertorie en majorité des musées labélisés “musées de France”. Pour recevoir cette appellation, un musée doit – en résumé – « conserver, restaurer et enrichir une collection » gérée par un conservateur nommé par le ministère de la Culture. La loi de laquelle a émané le répertoire muséofile date du 4 janvier 2002 et ni le fichier ni les dispositions relatives aux musées de France n’ont l’air d’avoir vraiment évolué depuis.

Ne pouvant pas enquêter sur tous les musées de l’hexagone, le choix a été fait de concentrer nos recherches sur quatre musées foncièrement différents, certains trouvés sur le répertoire muséofile et d’autres qui ont naturellement attiré notre attention.

Le musée Traditions populaire Marius-Audin de Beaujeu (69)

Peu coûteux et encore moins rentable

Exemple parfait du musée communal, le musée des Traditions populaires Marius-Audin de Beaujeu présente “l’intérieur typique d’une habitation du Beaujolais au XIXe siècle […] les sculptures historiques de la vallée et les vieux métiers du pays comme la saboterie ou la tonnellerie”. Aménagé sur trois étages dans le même bâtiment que la mairie, il est géré presque exclusivement par Marise Durhône, 82 ans, ancienne professeur d’anglais et qui a été maire de la commune de 2000 habitants pendant 24 ans. Nommée conservatrice des musées de France par le ministère de la Culture en 1967, à une époque où seul un niveau universitaire était requis, elle veille depuis, bénévolement, sur la collection.

« Le musée vit pendant les Journées du patrimoine et la Nuit des musées, mais survit le reste du temps », confie-t-elle. La scénographie vieillissante, les escaliers tortueux et l’absence de personnel pédagogique donnent l’impression d’un « musée dans le musée ». « La moitié des gens s’arrêtent au deuxième étage et les deux tiers ne montent pas jusqu’au troisième », raconte la conservatrice. Sa plus grande crainte : que le musée, non conforme aux normes handicapées, soit victime d’un arrêté de fermeture « si la législation se durcit », explique-t-elle.

Coup de chance pour Sylvain Sotton, maire de Beaujeu, le gouvernement a reculé le 26 février dernier – deux jours avant notre entretien – sur une loi de 1995 qui donnait dix ans aux établissements recevant du public pour se mettre aux normes. L’échéance fixée à 2015 est ainsi repoussée de six ans minimum pour le musée de Beaujeu. « Cet assouplissement nous permet de réfléchir plus sereinement à la manière dont nous allons pouvoir mettre le musée aux normes », explique-t-il, ajoutant que « des réflexions sont en cours », mais que le sujet sera réellement considéré après les municipales. « Certains diraient qu’il est vieillot, mais je pense que c’est aussi l’authenticité du musée qui fait son charme », conclut-il.

Le musée en chiffres :

Prix moyen du ticket : 1 €

Nombre d’entrées en 2013 : 1600

Subvention communale à l’association du musée + coût de fonctionnement : entre 30 et 40 000€/an (selon le maire) pour un musée de 300 m2 environ.

Ressources humaines : aucun salarié mis à part un poste détaché éphémère pour l’informatisation de la collection sur la base Joconde.

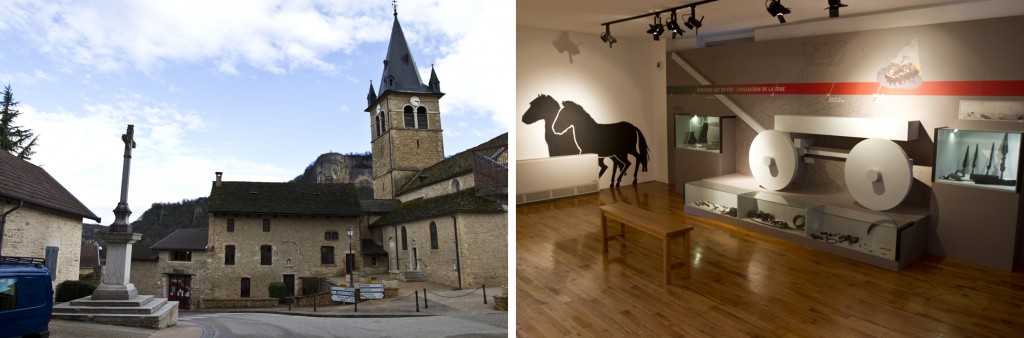

Le musée du patrimoine de Hières-sur-Amby (38)

Des investissements récompensés

Ici encore, il s’agit d’un musée communal classique, classé musée de France, qui « retrace la vie comme elle a été autrefois en Nord-Isère, de la préhistoire au début du Moyen-Âge ». Créé à la suite d’une fouille archéologique sur le plateau Larina dans les années 1970, le musée a été totalement rénové et agrandi en 2010 après une « période de flottement ». Dirigé par une équipe jeune et dynamique de cinq personnes, le musée d’environ 200 m2 accueille près de 9000 visiteurs par an. « Nous sommes obligés de refuser des classes en fin d’année scolaire », avoue Sandrine Léonard, médiatrice du patrimoine.

Surtout, le musée ne réclame à la mairie que 10 % de son budget total annuel, soit 20 000 euros. Et pourtant, située dans la campagne nord-iséroise, à une heure de Lyon et Grenoble, la commune de 1500 habitants n’est pas un haut lieu touristique. Comment expliquer un tel résultat ? « Nous mettons notre expertise au service d’autres communes. Nous ne restons pas cloitrés dans notre musée et organisons des visites animées ou des ateliers dans d’autres lieux culturels de la région. Ce genre d’activités est facturé ce qui nous permet de financer le fonctionnement du musée », répond Sandrine Léonard. Elle précise que la santé financière du musée s’explique aussi par une volonté d’économies. En réduisant au maximum l’impression de dépliants, par exemple, ou les appels à des prestataires extérieurs. Aussi, la structure travaille avec un conservateur qu’elle partage avec d’autres lieux culturels. « Notre musée n’est pas “rentable“ mais est-ce vraiment le rôle d’un musée ? Nous ne sommes pas une entreprise, notre but n’est pas de faire du bénéfice. Mais nous sommes à l’équilibre », se défend Sandrine Léonard.

La médiatrice culturelle concède que ce genre de résultats serait impossible sans un dialogue étroit avec la commune. « Il a fallu une vraie volonté culturelle de la part de la mairie pour ouvrir la “maison du patrimoine“ et embaucher cinq personnes à plein temps. Elle a pris le risque d’investir, mais je ne pense pas qu’elle le regrette. » Pour elle, les nombreux projets et missions menés par l’équipe du musée ne se concrétisent que grâce aux professionnels qui travaillent dessus. « Une “association des amis du musée” c’est bien, mais insuffisant pour faire évoluer ce genre de structures. »

Le musée en chiffres :

Prix moyen du ticket : 5 €

Nombre d’entrées en 2013 : 8 500

Recettes de billetterie estimées : 42 500€

Coût de fonctionnement annuel (ressources humaines comprises) : 180 000€ dont 20 000€ de subvention de la mairie, le reste étant financé par les prestations et autres activités, évoquées ci-dessus par l’équipe.

La Galerie européenne de la forêt et du bois, Dompierre-les-Ormes (71)

Un projet démesuré, un terrible échec et un gouffre financier

Construite en 2002 par le conseil général de Saône-et-Loire, la Galerie européenne de la forêt et du bois est “un lieu d’exposition, de découverte et d’évènements autour du bois” d’une surface de 2650 m2. Répartie sur trois étages d’un bâtiment dernière génération aux équipements hi Tech, elle a été érigée à la sortie de Dompierre-les-Ormes, commune de 1500 habitants. À l’initiative de ce projet, d’un montant initial de 2,82 millions d’euros, Jean-Patrick Courtois, à l’époque maire du village, vice-président du conseil général et aujourd’hui maire de Mâcon.

« En 2000, M. Courtois a visité une exposition du nom de “Forêt du monde, forêt des hommes” avec d’autres élus lors d’une visite à Paris », explique Pierre Salomon, directeur général adjoint du conseil général. Une fois rentrés, ils ont débattu et en sont venus à la conclusion que la Bourgogne, étant une région boisée, méritait autant que Paris d’accueillir cette exposition. Le département a donc pris la décision de construire un bâtiment spécialement pour l’accueillir. « Évidemment, comme M. Courtois était à l’origine de l’idée et qu’il était vice-président du conseil général, la galerie a atterri dans sa commune », continue Pierre Salomon. « Tout le monde s’est sans doute un peu enflammé… Vous savez comment ça se passe avec les élus, ils ont une lubie et puis… En soi le projet n’est pas idiot, mais est peut-être un peu démesuré. Et puis, une fois qu’on a le bâtiment, on fait avec. »

Flambant neuve, la galerie accueille à partir de son ouverture, en 2002, la fameuse exposition parisienne. Achetée à vie au muséum national d’Histoire naturelle, elle essaye, coûte que coûte, d’attirer un public qui peine à être au rendez-vous. Elle reste en place quatre ans, mais, dès 2005, le nombre d’entrées connait un essoufflement. « L’exposition avait davantage orienté la galerie sur un axe “Art“ et Dompierre n’a jamais vraiment été un haut lieu artistique », explique Sophie Brubach, responsable de l’évènementiel à la Galerie européenne de la forêt et du bois.

La structure subit alors un premier changement d’axe – et de direction – à la fin de la même année et se réoriente sur la filière bois, largement implantée dans la région. Malheureusement les professionnels ne sont pas au rendez-vous et après avoir loué le bâtiment pour quelques conférences, ils s’en désintéressent. Un nouveau changement de direction plus tard, la galerie amorce une transition et décide de mettre l’accent sur ses capacités pédagogiques. Un axe qui continue d’être développé même si Pierre Salomon avoue que le triste destin de la structure est malheureusement déjà écrit : « Les directeurs successifs ont essayé de gérer tant bien que mal la galerie et de lui trouver une vocation, mais ce n’était pas évident. On ne peut pas en faire un CFA (centre de formation des apprentis, NDLR) ni un centre de congrès parce qu’il n’y a pas d’hébergements à proximité. On va donc essayer de conforter sa vocation pédagogique. »

Malgré les multiples changements d’orientation qu’elle a subis, la structure 100 % financée par le conseil général de Saône-et-Loire continue de jouer un rôle qu’elle a parfaitement tenu depuis son ouverture : celui de gouffre financier.

La galerie en chiffres :

Coût initial : 2 826 100€

Prix moyen du ticket : 2,5 €

Nombre d’entrées en 2013 : 15 000

Recettes de billetterie estimées : 37 000€

Coût de fonctionnement annuel (hors ressources humaines) : 226 000€

Budget ressources humaines : 5 salariés + 3 contrats aidés.

Le musée des traditions populaires de Moûtiers (73)

Des signes encourageants après des investissements

Le musée des traditions populaires de Moutiers “présente la vie en Savoie, et plus particulièrement dans la vallée de la Tarentaise, comme elle se déroulait au siècle dernier” depuis son ouverture en 1996. Alors qu’en 2000 le musée accueillait presque 9000 visiteurs, il n’a enregistré en 2010 que 5000 entrées. Une baisse qui a poussé la commune et le conseil général à le rénover et l’agrandir en 2011. D’un montant de 250 000 euros, financés à 50 % par la mairie et 50 % par le département et la région, les travaux lui ont permis de retrouver une fréquentation honorable en 2013 avec 8400 visiteurs. « Il faut absolument que l’on arrive à tirer avantage de notre emplacement au cœur des stations de ski », s’enthousiasme Jean-Paul Bergeri, directeur de l’office de tourisme de Moûtiers. « Les gens ne viennent pas en Savoie pour visiter le musée de Moûtiers, mais il faut qu’on arrive à les attirer », estime-t-il.

Selon le passionné d’histoire, un musée a obligatoirement besoin de financements pour ne pas mourir. « Le projet d’agrandissement a été lancé en 2003 et réalisé seulement huit ans plus tard parce que personne ne répondait présent en face. Un musée, ça n’est pas fait pour rapporter de l’argent, mais c’est important pour l’image d’une commune. » En contrepartie, Jean-Paul Bergeri gère le musée en plus de son poste de directeur d’office de tourisme. « S’il fallait salarier des personnes pour le musée, la mairie ne suivrait pas », conclut-il.

Le musée en chiffres :

Prix moyen du ticket : L’entrée est gratuite sauf pour les groupes et pour des visites guidées.

Nombre d’entrées en 2013 : 8400

Coût de fonctionnement annuel : environ 50 000€

Coût exceptionnel : 250 000€ de travaux en 2011

Budget ressources humaines : Aucun salarié.

L’analyse de quatre musées de campagne, aussi représentatifs du paysage muséographique français soient-ils, ne permet pas de tirer d’enseignement définitif. Malgré tout, une conclusion émane de cette enquête et elle n’est d’ailleurs pas seulement applicable aux musées, mais à toutes les institutions publiques et privées. La réussite ou l’échec de chacun de ces lieux culturels dépend d’un seul et même facteur : la manière dont ils sont gérés.

0 commentaires